教師の処遇改善策などを盛り込んだ中教審「質の高い教師の確保特別部会」の審議まとめ案。審議まとめ案が示された特別部会の開催直前に記者会見し、教職調整額の引き上げについて「手段と目的が整合的ではない」と批判した立教大学の中原淳教授と、特別部会の臨時委員として、審議まとめ案に対しても検討すべき論点を意見書として出している(一社)ライフ&ワークの妹尾昌俊代表理事がオンラインで対談した。第1回では教職調整額の引き上げをはじめとする、大きな予算増を伴う改革の目的と手段の整合性を検証する。

――特別部会の審議まとめ案について、まずは臨時委員としてこれまでの議論に関わってきた妹尾さんに、現時点での手応えをお聞きします。

妹尾 まず、私は特別部会の一委員にすぎませんので、特別部会を代表しているわけではなく、あくまで個人としての意見や見立てを申し上げたいと思います。

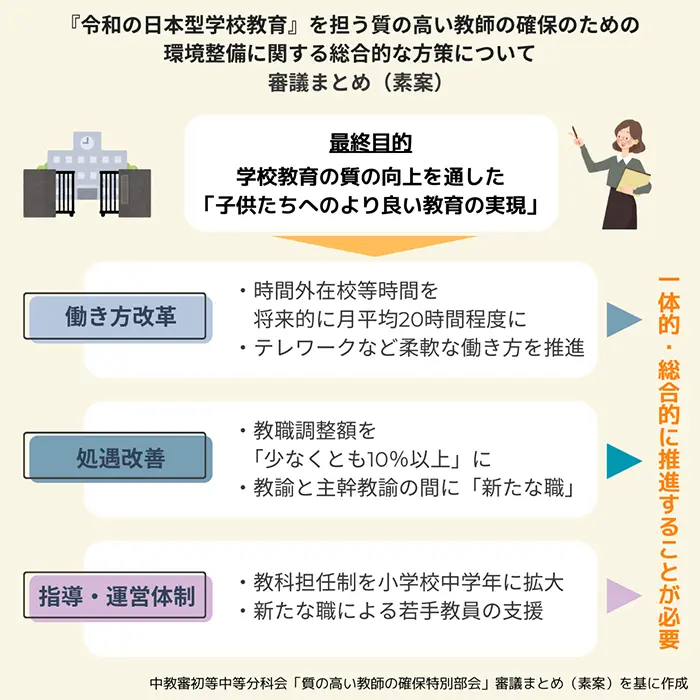

今回の審議まとめ案は、学校の働き方改革のさらなる推進、教員の処遇改善、教職員定数の改善(指導運営体制の充実)の3つを一体的・総合的にやっていこうというものです。もちろん、これらはこれまでも取り組まれてきましたが、教員勤務実態調査の結果を見ても、ここ数年一層深刻化している教員不足の問題を見ても、より本腰を入れてやらなければいけない。中教審の「学校における働き方改革答申」(2019年1月)以降、部活動指導員やスクールサポートスタッフの配置など、お金のかかる施策もありましたが、メインは在校等時間をしっかり管理することや学校の業務の仕分け、部活動の休養日の設定などをしていく、比較的お金のかからない施策が多かったと言えます。当時は学校にタイムカードすら導入されていない状況だったので、まずはスタートラインに立つ必要があった。それが今回は、お金がかかる部分も含めて踏み込んでいる。この点は評価していい部分だと思います。ただ、まだまだ不十分なところや想定される課題にどう立ち向かうかというところも含めて、道半ばだと思います。

――中原教授は審議まとめ案の方向性は、どれくらい効果的な打ち手になると考えていますか。

中原 妹尾さんが言われたように、お金が伴う改革をしなければだめだという雰囲気が出てきたのは、今回が初めてと言っても過言ではないと思います。ただし、そのお金の出し方が極めて杜撰(ずさん)です。「教職調整額を4%から10%以上にする」ということを手段にしてしまった。この「手段」で「長時間労働の是正」「働き方の改革」「人手不足問題への対処」という「目的」は達成できません。つまり「手段」と「目的」が合致していない。これでは、長時間労働の是正も、働き方の改革も、人手不足問題への対処も「改善しない」ということです。

しかも自民党案のコピー&ペーストともいえる「教職調整額を4%から10%以上にする」というのは、額面にすれば、わずか1~2万円程度です。この「見舞金」をもってして、これらの問題が「解決の方向に向かった」と位置付けられることが最も恐れるべきことです。何も解決していないのにもかかわらず、です。今回の審議まとめ案で出てきた施策が、あくまで第一弾であり、第二弾、第三弾がその後にすぐさま打ち出されて、長時間労働の是正に本気で向き合って、人手不足を解消していく方に向かうならばいいんですが、第二案、第三案は今のところないのが現実ですよね。そうすると、財務省からすれば今回の案は一応検討するけれど、それ以上はお金を出さないという言質を与えることにもならないでしょうか。

ここで教職調整額の少なくとも10%以上という、ある意味で「見舞金」を受け取ってしまったら、もう二度と長時間労働が是正されるような給与制度にはならないのではないか。それが私の懸念していることです。これは財務省だけでなく、国民の目からしても、先生たちの給料を一度上げたのに、また増やすのか、となりかねない。

妹尾 今回の審議まとめ案は自民党が23年5月に出した「令和の教育人材確保実現プラン」をほぼなぞった内容になっていて、おそらく文部科学省としては、政治の力の後押しを得られるだろうと想定しているのだと思います。逆に言えば、約40年もの間、日本の教員の処遇改善がほとんど進まなかったのは、政治も社会も、そのことに理解と支持が弱かったという背景があったと思います。

教職調整額を増やすことも、小学校の教科担任制を3、4年生にまで拡大して定数改善を図ることも、財務省としてはやりたくないでしょう。実際に、4月に開かれた財務省の財政制度等審議会の論調を見ても、「少子化が進んでいるのになぜ学校教育に金をかけるのか?」という、これまで通りの姿勢を崩していません。教職調整額についても、「少なくとも10%以上」と文科省、中教審では言っているものの、それすらも本当に実現できるのかは不透明だと考えます。

中原 私もそう思います。やっぱりお金を一度もらってしまったら、もう二度とこの話はできない。やはり「論理の通らないもの」や「筋が悪いもの」は課題解決にはならないのです。想像してみてください。「教職調整額を10%以上に引き上げたから」といって、今日は残業しないで早く帰ろう、と思うでしょうか。「教職調整額を10%以上に引き上げたから」といって、「先生になるのを諦めかけていたけど、やっぱり、先生になろう」と思うでしょうか。重ねて申し上げますが「手段」と「目的」が合っていないのです。いくら作文しても、だめなんです。論理のないものは、現実にはなりません。

妹尾 私も、審議まとめ案は目的と手段の関係が分かりにくいという指摘は当てはまる部分があると思います。教職調整額のアップは残業削減というよりは、時間外勤務の多さと処遇があまりにも乖離(かいり)しているので、もちろん10%程度では十分ではないけれど、少なくとも今の4%よりは報いていきたいという意味合いが強い。時間外勤務の抑制ないし働き方改革を目的とした手段としては、特効薬があるわけではありませんが、調整額の増加が対応しているのではなく、「学校における働き方改革答申」のときに示した学校の業務の仕分けをより進めていくことや、勤務間インターバルなど健康確保策をもっとやっていくことを述べています。

しかし、先ほど言ったように、お金のかかる施策がどこまで本当にできるのかは、今後の財務省との交渉次第であり、未知数です。例えば、小学校の先生を中心に教職員定数の改善を求める声は根強いですし、私も度々その必要性は訴えていますが、財務省としてはやりたくない。教科担任制の拡大と引き換えに「少人数指導の加配はいらないよね」などとなる可能性は十分に考えられます。文科省は頑張っていないわけではないし、ちょこちょこ改善してくれてはいるのだけれど、非常に苦しい学校現場から見れば、大きな補給は来ないままという状況だと思います。

中原 まさに旧日本軍が第二次世界大戦で負けた原因を分析した名著『失敗の本質』で書かれていた「戦力の逐次投入」ですよね。つまり、戦力を小出しに足していく方法では、戦況は徐々に悪くなっていき、結果的に負けてしまう。

今回の審議まとめ案の手段も、はっきり言えば筋の悪い戦力・戦略を少しずつ足している感じがします。その先に、気付いたら学校現場には誰も残っていませんでした、誰も来てくれませんでしたということにならなければいいのですが。私は2人の子どもを公立小中学校に通わせていました。親としても正直言って、不安ですね。

妹尾 「やっぱり今回もだめだったか」と、むしろ失望感のようなものを学生や現場の先生に抱かせてしまうとすれば、それは確かにうまくいっていないということなのかもしれません。その側面はよく考えないといけないです。抜本策としては、私も中教審部会で再三必要性を言ってきましたが、小学校教員などの基礎定数の改善により、持ち授業時間数を減らすことが、負担軽減にも、充実した授業準備にも直結する重要施策です。しかし、これは教科担任制の拡大など以上に大きな予算を伴います。

中原 審議まとめ案を読んでみると、最初から結論ありきの落としどころに向かって作文をしているんだなと感じます。読んでいて論理破綻しているように見える箇所がいくつもある。例えば、国立や私立の学校は労働基準法に基づいて残業代が支払われているのに、なぜ公立学校では給特法なのか。その違いについて審議まとめ案の中で何点か挙げているんですが、やや支離滅裂になっています。作文でごまかしても筋が通っていないものは、だめなのです。

妹尾 確かにそこも含めて審議まとめ案が言っている理屈が本当に成り立っているのかどうか、できない言い訳として挙げているものが理由として妥当なのかどうか。給特法を廃止した方がいいという主張に対しての反論もそうだと思うんですが、根拠が十分に検討されて、読み手が納得できるものになっているのかどうかは、私個人としては疑問が残る部分もあります。

中原 中教審の議論で思うのは、財務省や自民党の意向があるのは分かるけれど、そこまで忖度(そんたく)しないとだめなのかな、と思います。専門家ならば、現実やデータを見て、たとえ理想論だと言われても、あるべき姿を語ればいいのです。この世知辛い世の中において、専門家が「理想」や「あるべき姿」を語らなくて、誰がそれを語るのですか。現実のデータに基づいて、本来、あるべき姿を語るべきでした。

妹尾 もちろん、文科省や特別部会の姿勢として、なるべく丁寧に意見を拾って、多様な見方を反映しようという姿勢もあるとは思いますが、中教審の議論の仕方そのものにも課題があると思います。まず委員の数が多過ぎる。一度の会議で委員が発言できる機会はほぼ1回、3分前後しかなく、ある委員の意見に反論したくてもなかなかできない。キャッチボールにならないんです。

政治学でも、審議会は官僚の望む政策の追認機関、「隠れみの」だという議論が以前からありますが、中教審はどうなのか。結局、官僚の作文に対してお墨付きを与えているだけの要素が大きいのかどうか、事務局案に対する異論や反論はどれほど出されて真剣に検討されたのか、今回も検証されるべきだと考えます。

(㊦に続く)

【プロフィール】

妹尾昌俊(せのお・まさとし) 教育研究家。(一社)ライフ&ワーク代表理事。野村総合研究所を経て2016年から独立し、全国各地で学校、教育委員会向けの研修・講演などを行う。中教審「学校における働き方改革特別部会」と「質の高い教師の確保特別部会」の臨時委員。主な著書に『校長先生、教頭先生、そのお悩み解決できます!』(教育開発研究所)、『先生を、死なせない。――教師の過労死を繰り返さないために、今、できること』(教育開発研究所、共著)、『教師と学校の失敗学 なぜ変化に対応できないのか』(PHP新書)など。

中原淳(なかはら・じゅん) 立教大学教授。「大人の学びを科学する」をテーマに、企業の人材開発・組織開発を研究。横浜市教育委員会とサーベイフィードバックに基づく教員の働き方改革の共同研究プロジェクトなど、学校の人材開発・組織開発にも携わる。2021~22年まで、中教審「令和の日本型学校教育」を担う教師の在り方特別部会臨時委員。主な著書に『残業学』(光文社新書)、『データから考える教師の働き方入門』(毎日新聞出版、監修)、『人材開発・組織開発コンサルティング』(ダイヤモンド社)など。