中教審特別部会「審議のまとめ」を巡っては、給特法や時間外勤務の縮減などに強い関心が向けられているが、学校の安全衛生管理体制の構築も看過できない重要課題である。

「働き方改革関連法」(2018年6月成立、19年4月施行)による労働安全衛生法(以下、安衛法)体系の大改正を受け、19年中教審答申は、初めて、公立学校の安全衛生管理の必要性に言及した。答申では、安衛法などの法令上の義務が公立学校で順守されていない状況にあるとし、まずは体制を整備すべきことを強調していた。その後文部科学省は、体制整備を促す通知・手引を出したり、進捗(しんちょく)状況の調査結果を公表したりするなどして、教委・学校への指導を図ってきた。

「審議のまとめ」は、この間のそうした取り組みもあり、法令上の義務については順守率が向上してきたと一定の成果を確認しながらも、「未だ必ずしも全ての学校が遵守できているわけではない状況を重く受け止める必要がある」と指摘している。

また、働き方改革の下でも、公立学校教員の精神疾患による病気休職者数が、21年度と22年度に連続で過去最多となったことも踏まえると、公立学校の安全衛生管理体制の構築は喫緊の課題である。

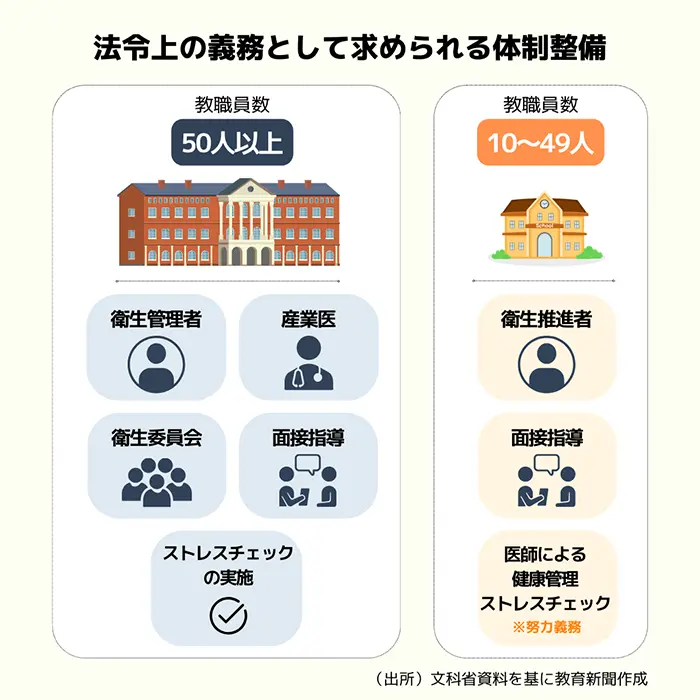

「審議のまとめ」は、教委の取り組みを推進するため、19年答申からさらに一歩踏み込んで、①国は都道府県・政令市教委を、都道府県教委は市町村教委を強力に指導する必要がある②安衛法の義務規定が緩い、教職員数50人未満の学校が大多数を占める小中学校とそれを所管する市町村教委の体制整備が不十分であり、早急な体制充実と取り組みが必要である――と指摘している。

教職員の心身両面での健康確保と働きやすい職場づくりには、良好な人間関係を含めた労働環境の形成が欠かせない。

個々人の日頃のセルフケアが大切であることは無論だが、業務の増大、教育活動の複雑化・困難化、そして個業ベースの仕事形態と、教職特性から生じる孤立感を助長しやすい職場環境、教育活動は不確実で終点が見えにくく、達成感を得られにくいことなどを考慮すると、職場でのラインケアを含めた、以下のような組織的・体系的な取り組みが不可欠となっている。

これまで都道府県教委は、安全衛生管理は服務監督者である市町村教委の責任だとして、市町村の「自主性」に大幅に委ねる傾向があったことは否めない。

まずは、都道府県は市町村教委に、市町村教委は学校に丸投げせず、例えば、東京都教育庁が、「健康的な職場環境を実現するための宣言」(23年11月)を表明したように、都道府県および市町村教委が、基本方針を内外に明示し、取り組みを主導することが重要である。都道府県教委に総括安全衛生委員会などを設置し、市町村教委への指導・支援や情報共有を図りながらPDCAサイクルを回していくことが大切となる。

というのも、市町村教委事務局には産業医・保健師などの産業保健専門職の配置はほとんどなく、また、教職員数50人未満が大多数を占める小中学校は安衛法の義務規定も緩く、体制の整備や運用が十分とはいえない実態がある。

市町村教委と小中学校の体制整備と実効的な運用には、都道府県教委による人的・財的・専門的指導・支援が欠かせない現状があるからである。

第2に、職場の労働環境改善や安全健康を大切にした学校経営には、校長の指導力と教職員参加の自主的な取り組みが重要であり、衛生委員会(以下、衛生委)の活動はその要(かなめ)である。

教職員数50人未満の学校には、衛生委の設置義務はないが、教委によっては衛生委やそれに準じた組織などを設置している例もあり、設置が望ましい。学校・教職員は、「子どものため」という意識が強く、仕事や生活上の優先順で自身の健康を後回しにする傾向がある。衛生委などは、そうした学校の中で、働く者の安全健康の視点で職場の労働環境や働き方を考え改善、提案できる大切な場である。ただ、多くの学校現場からは、どう運営し何をして良いのか分からないという声も多く聞かれる。

衛生委などを年間通じて開催し活動を継続していく工夫として、例えば、①教職員の安全衛生・健康に対する関心を高めるため、時宜にかなったタイムリーな話題を取り上げ(啓発)→②職場の働く環境の実態・問題をアンケート調査などで調べた集計結果や健康診断・ストレスチェックの集団分析結果を受けて、職場の実情・問題を共有し(調査・報告)→③それら調査・報告を受け職場でどのような取り組みを進めていくかを審議する(審議)、というようなサイクルで継続的に活動をしていくことが望ましい(長野県教委2023)。

そうした活動が個人のセルフケアを向上させ、ラインケアを実効性あるものにもできる。多忙などの理由で衛生委などを単独で設置・開催できない場合、保健委員会や教務委員会などの組織と兼務する、それら委員会の終了後に衛生委などに切り換え、協議の時間を確保するなどの工夫も考えられる。

第3は、安全衛生活動の要となる担当者選任の工夫である。教職員の安全衛生管理の責任は校長などの管理職にあるが、管理職のみで対応するだけでは実効性ある取り組みは難しく、教職員参画型の活動を進めていくのが望ましい。そうした組織的活動の上で、衛生管理者・衛生推進者の役割は大きい。教委によっては、衛生管理者や衛生推進者の資格取得を奨励し、資格取得のための講習受講に要する経費を補助している例もある。

衛生管理者・衛生推進者には資格保有者である養護・保健体育教諭が、そして、管理上の職務・配慮から副校長・教頭が選任される傾向があり、一般教職員が選任される例は極めて少ない。

ただ、副校長・教頭は超多忙であり、また、養護・保健体育教諭も本務と兼務で時間的余裕もないことから、期待される役割・活動が思うように出来ていない実態も多くある。そのため、副校長・教頭や養護・保健体育教諭を選任する場合は、負担軽減の措置を図ったり、あるいは、一般教職員からも選任し複数で活動を担ったりするなどの工夫も考えられる。

国家資格の衛生管理者とは違い、衛生推進者の資格は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習(近年はWEB講習も増えている)を修了することで、比較的簡単に取得できるため、教委は一般教職員を公費派遣したり講習受講経費を補助したりするなどして、有資格者の確保・育成を計画的に進めることも大切である(地方公務員安全衛生推進協会2023)。一般教職員の中に衛生推進者が増えていけば、学校の安全衛生活動も大きく変わっていくことも期待される。

(引用文献)

地方公務員安全衛生推進協会(2023)「公立学校における労働安全衛生管理体制の事例集」(公立学校職場における安全衛生管理体制に関する研究チーム報告 23年2月)

長野県教育委員会(2023)「労働安全衛生管理サポートガイド」(23年2月策定)