中教審の「質の高い教師の確保特別部会」が「審議のまとめ」を取りまとめたことを受けて、5月14~15日にかけて、各教職員組合などが相次いで文部科学省で記者会見を開き、声明を発表した。「審議のまとめ」では、教職調整額の10%以上への引き上げや「新たな職」の創設などが盛り込まれているが、各教職員組合などは、それぞれの施策について評価や問題点を挙げた。

同14日に記者会見を開いた日本教職員組合(日教組)の山木正博書記長は「働き方改革、長時間労働の是正には、大胆な業務改善や(教職員の)定数改善、そして給特法の廃止や見直しが不可欠だが、『審議のまとめ』には現場の意見が反映されておらず、不十分と言わざるを得ない」と述べ、内容への不満を示した。

日教組はこれまで、教員の長時間労働の解消に向けて、教職員の拡充や学習指導要領の内容削減、業務の軽減、給特法の廃止・抜本的な見直しを求めて、特別部会に対して意見書、署名を提出してきたが、「審議のまとめ」に対する問題点として、特に▽具体的な業務削減策が盛り込まれていないこと▽教職員の定数改善について小学校教科担任制の拡充や全中学校への生徒指導担当教師の配置などにとどまり、不十分な内容であること▽勤務時間の管理の意識を希薄化し、際限なく業務を行わせる要因の一つである給特法の廃止や抜本的な見直しをしていないこと――を挙げた。さらに授業時数の削減や中学校の部活動の地域移行について言及されていないことも問題だとした。

日教組政策局の薄田綾子次長は「先生が元気に働ける状態を作るために、これで終わりにしてほしくない。これから答申を出すと思うが、ぜひ現場の声を生かして変えられるところは変えてもらいたい。具体的に学校の長時間労働が削減される中身を、これからも検討してもらいたい」と話した。

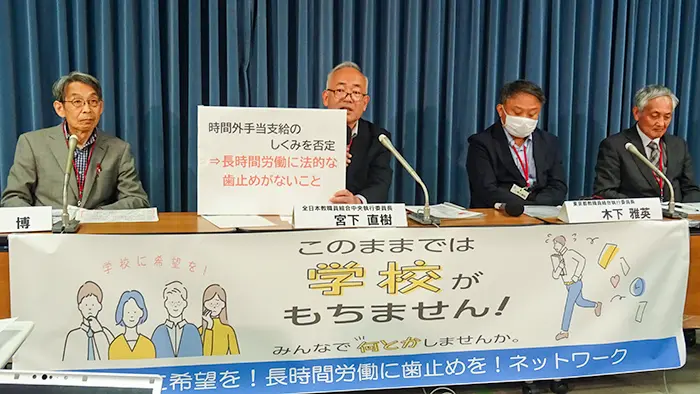

全日本教職員組合(全教)など4団体でつくる「学校に希望を!長時間労働に歯止めを!ネットワーク(働き方ネットワーク)」も同日、文科省で記者会見を開き、「審議のまとめ」について、「長時間労働と教員不足を解消することはできない」と指摘。今後、パブリックコメントなどを通して現場の教職員の声を上げていきたいと訴えた。

全教の宮下直樹中央執行委員長は「今回のまとめは時間外手当支給の仕組みを否定しており、長時間労働に法的な歯止めがないことや、基礎定数増でなく加配定数の活用を強調して安定した学校体制の構築が難しくなること、『新たな職』で教職員を序列化するといった3つの問題点がある」と指摘した。

さらに、現状を「危機的状況」としていながら、その要因について、「子どもたちが抱えるさまざまな課題が複雑化・困難化」などと決め付け、必要な教職員を増やさないなど「教育行政の責任を全く無視するといった矛盾がある」と強調した。

その上で宮下委員長は「最大のポイントはいかに長時間労働を改善するかという点にあったが、そこがスルーされている。教職員定数を抜本的に改善して教育予算を増やし、給特法を時間外手当が支給できるよう改正することが必要だ」と訴え、引き続き関係団体とその実現に向けて取り組む姿勢を示した。

一方、全日本教職員連盟(全日教連)は同15日、同省で会見を開き、「審議のまとめ」について、「学校の働き方改革の加速化や教師の処遇改善について、総合的かつ抜本的な改革がパッケージとしてまとめられたこと、特にこれまで強く求めてきた教職調整額を少なくとも10%以上にするべきとの要望が取り入れられたことを、大きく評価する」との見解を示した。

渡辺陽平委員長はこの中で、「時間外勤務命令を前提とした勤務時間管理でなく、現状の給特法の枠組みを維持した上で教職調整額を引き上げることは、全日教連の長年の要望だった」と述べ、今回示された処遇改善の方向性を歓迎する意向を示した。

その上で、「教職調整額の引き上げで処遇改善がなされたからといって、時間外在校等時間の増加を軽視しているわけではなく、処遇改善と時間外在校等時間の縮減を両輪で行う必要がある。これからも子どもたちのためのよりよい教育環境整備に努めていく」と話した。