全国学力・学習状況調査の結果を専門的に分析した調査研究結果が5月16日、文部科学省の「全国的な学力調査に関する専門家会議」で報告された。今回は特に2022年実施の理科と23年実施の英語について詳しく分析され、このうち理科を巡っては、女子の平均正答率が男子より高いものの、理科への興味・関心を示す割合が男子より低いとの結果が示された。分析にあたった大学教授は「科学技術の重要性が増す中、科学技術の意味や魅力を伝える教育にシフトする必要性があることを示唆する内容となっている」と指摘した。

全国学力調査の「理科」の調査分析を巡っては、民間会社が調査結果を取りまとめ、宮城教育大学大学院の田端健人教授らが分析にあたった。田端教授ははじめに12~22年にかけて4回実施された理科の全国学力調査結果の経年変化についてIRT(項目反応理論)分析ソフトを使って分析した結果を報告。小学6年生と中学3年生ともに理科の学力値に実質的な向上や低下は求められなかったと指摘し、「コロナ禍などで学力低下が心配された中で児童生徒や保護者、教育機関の努力の賜物といえるのではないか」と述べた。

男女の比較では、22年度の理科の平均正答率が小6で女子66.00%に対して男子60.23%、中3では女子50.35%に対して男子49.19%と、いずれも女子が高く、過去の全国学力調査と同じ傾向が示された。

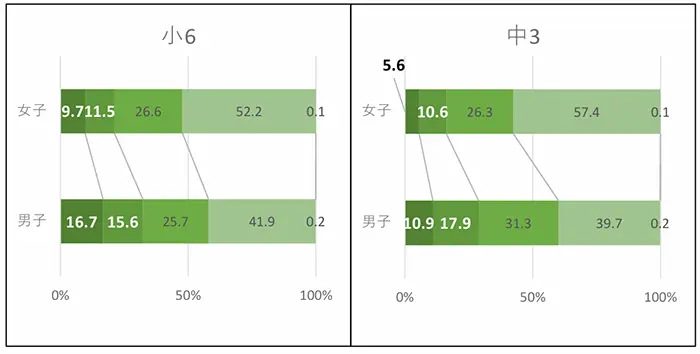

一方、22年度の「教科に関する質問紙調査」で「理科の勉強は好き」「将来、理科や科学技術に関係する職業に就きたいと思う」の項目では、小6・中3ともに「当てはまる」と答えた割合はいずれも女子の割合が低いという結果が出た。

この結果について田端教授が国際的に比較するため、国際調査「TIMSS2019」の結果から、フィンランドや米国、英国など5カ国と比較したところ、日本は小4・中2の理科と算数・数学で、女子が「好き・楽しい」と回答した割合が男子より少ないことを説明した。

これを踏まえて田端教授は「ジェンダーギャップ指数ランキング世界2位のフィンランドでは、中2理科で女子の方が興味・関心が高かった。日本ではジェンダー平等を目指して、学校教育の領域で理数教育の意識を高めることも課題の一つといえると思う」と問題提起した。