人間の「学び」を巡って、学習に関する近年の科学的研究が明らかにしてきた第2の洞察は、学びは常に具体的な文脈や状況の中で生じている、というものである。

この考え方を、状況的学習(situated learning)と呼ぶ。そこでは、人間の学習や知性の発揮は本来的に領域固有なものであり、学ぶとはその知識が現に生きて働いている本物の社会的実践に当事者として参画することだと考える。

ところが、従来の授業では、その知識がどんな場面でも自在に活用できるように、つまり転移するようにとの配慮から、むしろ一切の文脈や状況を捨象して純化し、一般的命題として教えてきた。状況的学習の考え方からすれば、この判断はまったくの誤りであり、習得した知識が「宝の持ち腐れ」に終わる最大の原因でもある。

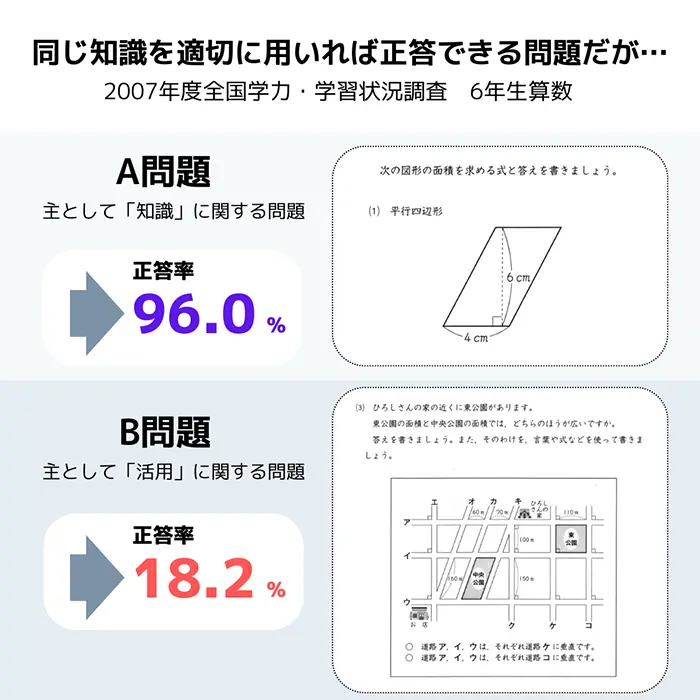

例えば、2007年度の全国学力・学習状況調査において、同じ平行四辺形の面積に関する知識を適切に用いれば正答できる問題にもかかわらず、授業で教わった通りの尋ねられ方をするA問題の正答率が96%と非常に高い数値を示したのに対し、図形が地図中に埋め込まれたB問題の正答率は18%まで落ち込んだ=図表。

何らの文脈も伴わない知識でも、A問題なら問題なく正解できる。しかし、そのような質の知識では、現実の意味ある問題解決はおろか、B問題にすら対応できない。それでは、有能さ、つまり資質・能力の育成としてはまったく不十分であろう。

ならば逆に、具体的な文脈や状況を豊かに含みこんだ本物の社会的実践への参画として学びをデザインすれば、学ばれた知識も本物となり、現実の問題解決に生きて働くのではないか。これが、オーセンティック(authentic)な学習の基本的考え方である。

例えば、実際にスーパーで売っているさまざまなトマトのパックを買ってきて、「どれが一番お買い得か」を問う。算数の指導内容としては「単位量当たりの大きさ」だが、現実のトマトのパックは個数だけでなく、大きさや品質なども微妙に異なり、そのままでは比べられない。生身の状況は、そうやすやすと算数の都合に沿ってはくれないのである。

しかし、このような状況がかえって「何とか計算できないか」との切実感を子どもたちに生み出し、「グラム当たりなら比べられるんじゃないか」との着眼をもたらす。その背後には、すでにグラム当たり表示を近所のスーパーで見た経験や、それを取り上げた社会科学習が生きて働いている。これは、前回述べた既有知識の活用に当たる。

あるいは、1個当たりやグラム当たりでは割高に思えたブランドトマトについても、栄養素に注目して「リコピン1.5倍なんだから、リコピン当たり量で比べれば、ブランドトマトの方がお買い得かも」などと言い出す子どもが現れる。ついには、算数的には1個当たりで決着がつく同じ種類のトマトについても、「うちは2人家族だから、4個パックだと余っちゃう。だから、うちとしては2個パックの方がお買い得」といった見方ができるようになっていく。

オーセンティックな学習にすると文脈が複雑・煩瑣(はんさ)になり、余計なものがあれこれ混濁する。しかし、意外なほど子どもは混乱しない。複雑で混濁しても文脈が本物であれば、子どもは思考を巡らす足場となるインフォーマルな知識を豊かに所有しており、それらを駆使して学びを深めることができる。注目すべきは、既習事項の定着に不安のある子、その教科等が苦手な子も何らかの角度で議論に参加できる可能性が高まることであろう。

何より、複雑で混濁した状況で学ぶからこそ、複雑で混濁した現実場面での活用に耐えられる質の知識として獲得される。私たちは分かりやすく混乱しないようにとの配慮から、文脈の単純化や断片化を進めてきたかもしれない。しかし、不自然なまでの過剰な単純化は、子どもの授業参加への道を狭め、かえって習得の可能性を引き下げ、さらに習得した知識さえ生きて働かない質にとどめてきたのである。