6月10日は「こどもの目の日」。6歳までに視力1.0を獲得するとともに、6歳からも1.0を維持しようとの願いを込めて昨年、記念日に制定された。学校現場ではGIGAスクール構想による1人1台端末が定着し、今後ますますデジタル機器を使う機会が増えると予想されるが、懸念されるのが長時間、端末を見続けることによる児童生徒の視力低下だ。眼科医らでつくる日本眼科医会は「学校現場は忙しく、目の健康にまでなかなか行き届かないと思うが、強い近視は中年期以降にさまざまな眼疾患にかかるリスクにつながり、子どもたちの未来も考えて留意してほしい」と呼び掛けている。

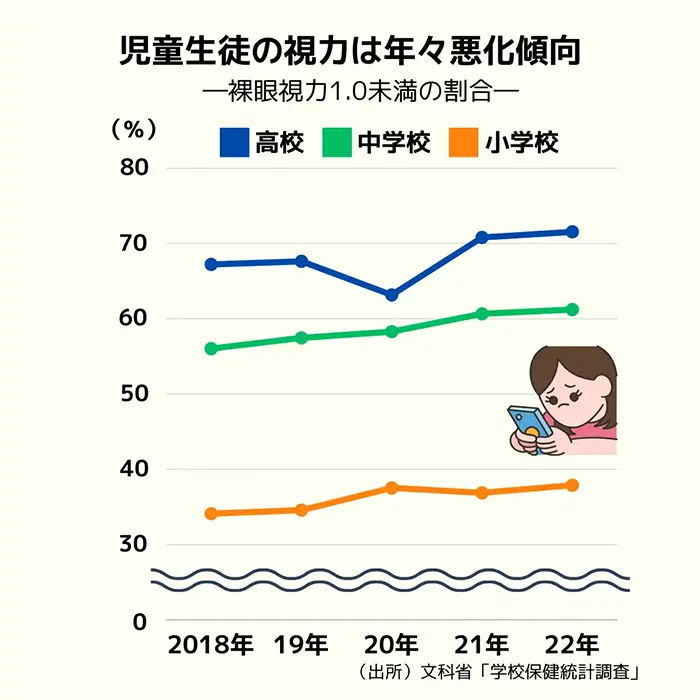

児童生徒の視力低下は年々進んでいる。文部科学省の2022年度の学校保健統計によると、裸眼視力1.0未満の割合は、小学校で37.88%、中学校で61.23%、高校で71.56%と、小中高とも過去最多となった。調査の仕方が一部異なるため単純比較はできないが、45年前の1979年と比較すると小学校では約20ポイント、中学校では25ポイントほど増加している。ここ数年の視力低下の背景には、児童生徒がデジタル端末を使用する時間が増えていることや、コロナ禍で外出の機会が減るなど、生活スタイルの変化があるとみられている。

文科省はGIGAスクール構想が本格化した21年度に、日本眼科医会や学校関係者と視力低下を防ぐ対応策を話し合う懇談会を開くなど、本格的に視力低下対策に乗り出した。同年から近視の実態を正確に把握して有効な予防策を打ち出そうと、3年がかりで児童生徒の詳しい近視実態調査を進めた。

初年度に全国29校の小中学生約8600人を対象に行った調査結果をまとめた報告書によると、男女とも学年が上がるにつれて視力が低下する傾向が表れた。中でも懸念されたデータの1つが、教室の一番前の席から黒板の字が読めるために必要な裸眼視力0.3未満の児童生徒の割合だ。小学校1年生では男女とも1~2%であるのが、中学3年生では男子25.52%、女子35.61%と約3割に急増していた。報告書では「横断的評価ではあるが、義務教育の9年間に視力不良者が著しく増加することが改めて確認された」と指摘している。

こうした現状を踏まえて盛山正仁文科相は6月7日の閣議後会見で、「家庭だけでなく学校生活においても、子どもの目の健康に配慮する取り組みが必要だと認識している。児童生徒の視力低下の実態や生活習慣との関係などを把握分析する近視実態調査の結果なども踏まえ、必要な対応を検討したい」と視力低下対策を進める考えを示した。

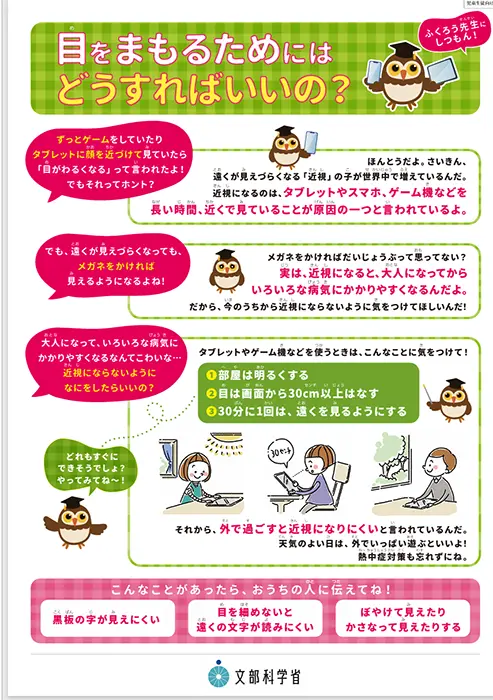

近視実態調査と並行して同省は昨年9月、子どもの目の健康を守るために子どもたちや保護者に向けた啓発資料を作成し、都道府県教委などを通じて全国の学校に送付した。特に近視を防ぐための生活習慣として、1日2時間は屋外で過ごすことを呼び掛けるとともに、近い所を見る作業では、▽30センチ以上、目を離す▽30分に1回は20秒以上、目を休める▽背筋を伸ばし姿勢をよくする▽部屋を十分に明るくする――など具体的な注意点をまとめている。同省健康教育・食育課は「各地で教育委員会が集まる場などがあるたびに周知をお願いしている」といい、子どもの目の健康について話すことができる機会を見つけては協力を呼び掛けているという。

GIGAスクール構想が本格化する前から子どもの視力低下の予防を呼び掛けてきた日本眼科医会は、全国の眼科学校医に向けて「眼科学校医が知っておくべき25のポイント」をまとめるなど地道な活動を続けている。改めて、活動の中心となっている丸山耕一理事に聞いた。

――GIGAスクール構想が本格化して3年になりますが、懸念された通り子どもたちの視力低下が進んでいます。

やはりコロナ禍の影響が大きかったと考えられます。特に小学校低学年や就学前児童の視力低下が指摘されており、近視予防に効果があるといわれる外遊びの機会が減ったことなどが背景にあると考えられます。

――日本眼科医会ではいち早く眼科学校医が基本的に留意すべき「25のポイント」をまとめています。改めて学校現場で守ってほしいポイントは。

文科省の指導と歩調を合わせていますが、やはり30分に1回は20秒以上、画面から目を離して遠くを見るなどして目を休めることなどが基本です。細かい点では、キーボードを使わずに操作するとどうしても姿勢が前かがみで画面に近くなるので、できるだけキーボードを使うことを勧めています。

特に強調したいのが、できるだけ屋外で1日2時間過ごすことです。実はこれに関しては近視予防に効果があるというエビデンスがありますし、一番重要視されるべきポイントだと思います。

――「25のポイント」などは、特に学校関係者に注意を払ってほしいポイントですね。

そうですね。ただ、学校現場の先生方は授業を教えるのに手いっぱいだと思いますし、養護教諭の方も一生懸命取り組んでいただいていますが、なかなか教室の子どものケアまでは行き届かないと聞きます。

期待したいのは保護者です。一番身近にいますし、子どもたちがネットやメディアに接する時間も学校より自宅の方が長い。例えば最初に端末を使うときに使用時間などの約束事を決めることは効果があると思いますし、できるだけ外遊びをする時間を設けることを意識していただきたいと思います。

――日本眼科医会としては現在、どんな取り組みを続けていますか。

各地域単位で、養護教諭の方などを対象にした講演会を開く活動を続けています。熱心な地域では学校の安全委員会に眼科医が訪問して話すこともあります。ただ、本来は授業で子どもたちに接する教員の方に話したい思いがありますので、教委単位で先生を集めて講演する機会などを設けていただけないかと考えています。

また、当会ホームページには、子どもたちに目の健康について分かりやすくマンガで伝える「ギガっこデジたん!」を掲載しています。低学年向けに加えて、今年、中学・高校生向けのキャラクターも設定して追加しました。学校や家庭で活用してほしいと考えています。

――学校の教員は忙しくて手が回らないということでしたが、やはり子どもに直接接する教員の役割も大きく、期待もあると思います。最後に現場の教員へのメッセージを。

学校現場で近視の児童生徒が増えているのは、先生方も実感していると思います。強い近視になってしまうと40歳を過ぎてから、いろいろな目の病気になるリスクが高まります。子どもたちの未来を考えて、日常生活により留意して目の健康に気遣っていただければと思います。