生成AIを使ったことがある人なら、目的通りの回答を得るには「プロンプト」と呼ばれる指示文の精度がポイントになると気付く。そして、授業で導入するなら「質問力の育成」が重要であることに理解が及ぶ。そうした中、生成AIの安全な利用を目指して活動する改野由尚さんは、子どもたちにAIを「目的」としてではなく「ツール」として活用してもらうことの大切さを語る(全3回)。

――生徒たちに生成AIをどのように教えているのですか。

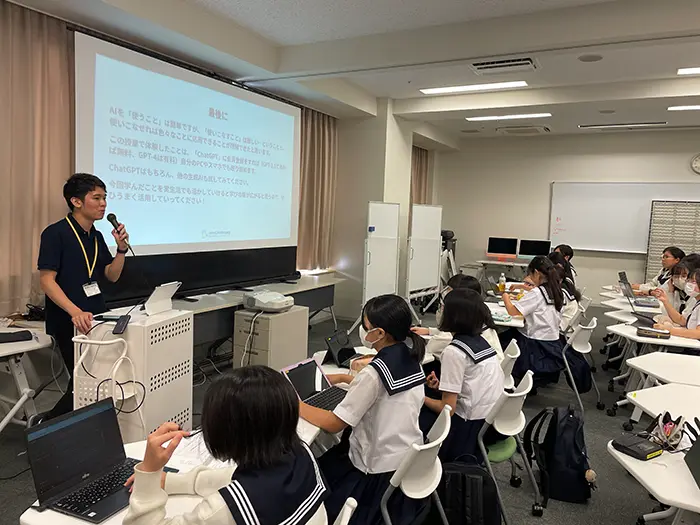

最初はシンプルな課題に、ワークショップ形式で取り組んでもらっています。例えば「夕食の献立を考える」という課題について、どのようにしたら自分の求めている回答が得られるのかをグループで話し合いながら考えてもらいます。

ChatGPTに「夕食の献立を考えて」と入れるだけでは、漠然とし過ぎています。 そこで最初に、「どんな役割を与えたらいいか」を生徒に考えてもらいます。「ホテルの料理人」や「街のレストランのシェフ」など何でもいいのです。生成AIに対する指示を「プロンプト」と言いますが、最初に役割を与えることによって、回答の精度が上がっていきます。

さらに「献立の一覧を作り方も含めて考えてほしい」「和食・洋食の2パターンがほしい」など、より具体的な条件を指示します。あるいは「料理が下手な自分でも作れるもの」などと作り手の条件を示したり、「ニンジンを使うメニューがいい」などと材料を示したり、より具体的なことをプロンプトに落とし込みます。

結局、ChatGPTを使うことは「目的」ではなく「手段」なので、自分の目的が明確でないと使いこなすことができません。そして、やりたいこと、解決したいことがあったときに、プロンプトとして指示する内容をどのぐらい細分化できるかがポイントになります。

――ChatGPTがうまく答えられるように道筋を示すのですね。

そうです。先生向けの研修でも同じようにしています。ただし、プロンプトは増えていきます。例えば「英語の小テストを作りたい」というような場合は、その小テストがどのようなものなのかを細分化して考えてもらいます。「英単語の穴埋め問題」「三単元のsとかesを使う問題」などです。

生成AIを使っていると「長くて入力するのが大変」という先生がいるので、音声入力を勧めています。固有名詞以外は話して入力するのです。他にもポイントだけをざっと入力して、あとは生成AIに丁寧な文章に起こしてもらい、それを貼り付けて活用するといったやり方もあります。本当にちょっとしたコツで得られる回答は大きく変わってくるので、どれだけ日常生活に落とし込めるかが重要なのです。

ChatGPTの場合、質問と回答という対話形式で使える点も強みです。生徒にヒアリングをしてこう答えるだろうというシミュレーションをした後に、そこから問題文や質問を逆算的に作成することもできます。私も仕事上で積極的に使っています。訪問する企業の情報を収集してサマリーを作ったり、問い合わせに返信する際に漏れや抜けがないかをチェックしたりしています。

――データが学習されて危ないという話がありましたけれど、それ以上にツールとしての利点も分かってきました。だから学習させない安全なAIが必要だという話なのですね。

そうです。それに、学校が生成AI教育を行うのは「長期的な投資」だと考えればよいと思います。ここ1年半ほどで話題になったとはいえ、生成AIに対する認知度はまだそこまで高くありませんし、危険な面も知られていません。生成AI教育をしないまま数年後に教育課程に組み込まれたとき、不信感が先だって遅れを取るようなことがないよう、生成AI教育に取り組んでいくことが学校の強みになると思うのです。

――学校や生徒の反応はどうですか。

私たちからは「生成AIを使うのは簡単だけれども、使いこなすのは難しい」というメッセージを伝えています。生徒たちからは「その通りだと思いました」とか「生成AIは完璧ではないことを理解した上で使いどころを見極めるのが大切だと思いました」といった感想が寄せられています。私たちの思いは伝わっているのかなと思っています。

――生成AIをうまく使えるということは、子どもたちの将来にどのようなメリットがあるのでしょうか。

求人票の応募条件に「エクセル3年以上経験者」のように書かれていることがありますが、同じように生成AIの利用経験やスキルが採用条件として重視されるようになるかもしれません。すでに「生成AIパスポート」という認定資格があり、今後も類似する資格は増えていくことでしょう。

画像に特化した生成AIを使えば、ホームページのトップ画像に使えるようなイメージ画像も簡単に生成できます。写真に近いイラストも、プロンプト次第で上手に描けます。そのため、最近はプロンプトの作成を専門とする「プロンプトエンジニア」、生成AIが作ったコンテンツの真偽を判定する「ファクトチェッカー」などの新たな仕事も生まれています。

20年ぐらい前のウェブ翻訳は「おおみそか(大晦日)」を「Oh, Is it MISO?」と誤訳をしたなんていう笑い話がありますが、今のDeepL翻訳やグーグル翻訳は、きちんと文脈を踏まえた翻訳をしてくれます。また、同時に多言語翻訳もできます。これからはグーグル検索とChatGPTなどを日常的に活用しながら、自分の課題を解決していくような時代になると思います。

私が中学生の頃に抱えていた「どうやったらプログラミングを学べるか」「ゲームクリエーターになるには」という悩みは、今なら生成AIが答えを教えてくれるでしょうし、新しいアイデアも出してくれるでしょう。まずは一人で生成AIと「壁打ち」を行い、次第に応用させてアイデアを手に入れたり、学習や生活に生かしたりする。そんなスキルを身に付けるのが生成AI教育だと思っています。

【プロフィール】

改野由尚(かいの・よしひさ) 「全国の子どもたちにSTEAM教育を格差なく届ける」というビジョンの下、慶應義塾大学大学在学中の2019年にNPO法人ニュークリエイター・オルグを設立。プログラミング体験ワークショップなどを開催。23年には㈱ニュークリエイターを設立。情報セキュリティーに対応した校内専用GPT環境を実現する「プライベートChatGPT」の提供を始めた。