政府は6月21日、「2023年度 我が国におけるこどもをめぐる状況及び政府が講じたこども施策の実施状況」(24年版こども白書)を閣議決定した。「こども白書」は、こども基本法に基づく法定白書で、これまでの少子化社会対策基本法、子ども・若者育成支援推進法、子どもの貧困対策の推進に関する法律の規定に基づく年次報告を一本化し、初めてまとめられた。

「こども白書」は二部構成。第一部ではこども大綱に掲げた数値目標や指標を含め、こども・若者を取り巻く状況をデータなどで解説するとともに、こども基本法の制定や、こども家庭庁設置までの経緯なども記載している。また、政府横断的な取り組みを特集として取り上げ、こども大綱の概要、次元の異なる少子化対策のポイント、そして23年度に実施した「我が国と諸外国のこどもと若者の意識に関する調査」の概要が掲載されている。

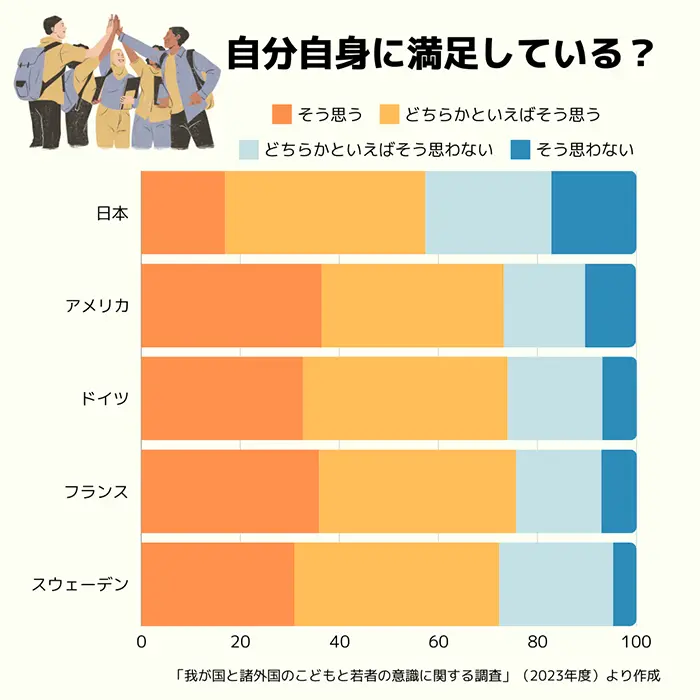

同調査の中で、日本のこども・若者で「自分自身に満足している(自尊感情)」に「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と回答したのは57.4%だった。この割合はいずれも同様の回答をした諸外国と比較して最も低かったが、前回の18年度調査と比較すると12.3ポイント高かった。また、諸外国のこども・若者の自尊感情は低下傾向にあったものの、日本では上昇しており、他国との差は縮小している。

こうした自己認識と、生活満足度や幸福感、人生の意義といった主観的ウェルビーイングの関連を調べたところ、各国に共通して、自分自身に満足しているこども・若者ほど主観的ウェルビーイングに関する指標も良い傾向が見られた。

さらに、学校の居場所感と主観的ウェルビーイングの関連を調べたところ、日本のこども・若者は、学校が「なにもせずのんびりできる、ありのままでいられる」「いろんな人と出会える、だれかと一緒に過ごせる」「好きなことをして自由に過ごせたり、新しいことにチャレンジしたりできる」と感じられる居場所であることが、生活満足度にプラスの影響を与える可能性があることが分かった。これは、他国にはほとんど見られない傾向だった。

第二部では、政府全体のこども施策の23年度取り組み状況を記載。各分野における時事的な施策について、自治体やNPOなどにおける注目事例も掲載した。例えば、能登半島地震で被災したこどもの居場所づくりに取り組んでいるNPOや県立高校の活動、こども・若者の意見を政策に反映する「こども若者★いけんぷらす」の意見聴取、意見反映の流れなどについて詳しく記載している。

同日の閣議後記者会見で加藤鮎子こども政策担当相は「この白書がこども・若者や子育て当事者をはじめとする国民の皆さまの、こども施策に関する理解や関心を深める一助となり、こどもまんなか社会の実現に向けた機運の醸成に広く活用されることを期待している」と述べた。