2025年度予算編成方針として6月21日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)」では、教員の人材確保に向け、働き方改革のさらなる加速化や処遇改善、学校の指導・運営体制の充実などを「一体的に進める」方針が改めて強調された。教員の人材確保について、元文科副大臣の鈴木寛東大教授・慶大特任教授は、最近の調査結果を踏まえ、「過重な労働時間の解消はもちろん大切だけれども、教員のウェルビーイングを改善するためには『成長実感』が重要だということが分かっている。優秀な教員になっていくことを教員自身が求めている。こうした現状をもっと深掘りして本当に今何が必要かを議論し、政策として実現していくべきだ」と話している。

この調査は教員のウェルビーイングを調べた内容で、鈴木教授が監修し、パーソル総合研究所が今年3月に公表した。全国の男女20~60代の調査会社モニターから小中高の教員各1000人、幼稚園教員と保育士各300人、特別支援学校教員200人に対し、23年10月、インターネット経由で実施した。

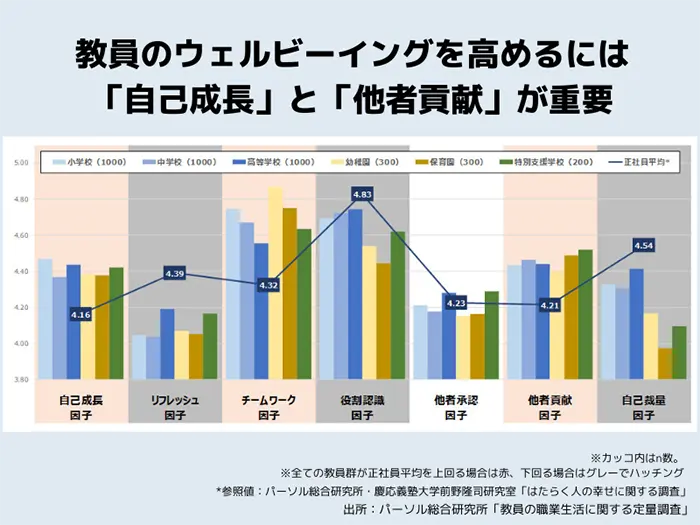

それによると、「はたらく幸せ実感」はその要因となる「はたらく幸せ7因子」(自己成長、リフレッシュ、チームワーク、役割認識、他者承認、他者貢献、自己裁量)によって説明することができる。その上で、教員のはたらく幸せ因子のスコアをみると、「自己成長(新たな学び)」「チームワーク(ともに歩む)」「他者貢献(誰かのため)」が正社員より高かった。一方、「リフレッシュ(ほっと一息)」「役割認識(自分ゴト)」「自己裁量(マイペース)」は正社員より低い。また、職位別にみると、教頭・副校長、主幹教諭は、はたらく幸せ因子「自己成長(新たな学び)」が、はたらく幸せ実感と相関が強いことが分かった。

教員のやりがいをみると、ほとんどの学校種で「教員であることに誇りを感じる」教員は約6割を占めた。一方、「教員という職業を友人・知人、家族に勧めたいと思う」とする教員は約2割にとどまっている。教員のやりがいは、小中高のいずれも「子どもたちの人間力が上がった時」が最も高い。

教員の仕事負担の状況では、小中高の教員は「保護者や地域住民からのクレーム対応」に最も負担を感じており、特に小中学校ではクレーム対応への負担を訴える教員が50%を超えた。

――教員の人材確保が大きな課題となる中、政府は働き方改革による長時間勤務の解消、処遇改善、学校の指導・運営体制の充実を一体的に進める考えを示しています。

教員の数を増やして優秀な人材を確保するためには、何を改善しなければいけないのか。それは労働時間なのか。それとも待遇改善なのか。それとも別の要因があるのか。現状をもう一段深掘りして本当に今、何が必要なのかを考えていくことが大切です。

私たちがパーソル総合研究所と行った調査の結果によると、もちろん労働時間の問題は非常に大切なのだけれども、教員には自分が成長していく機会や成長の実感が重要なことがはっきり分かりました。20代の若手教員はもちろん、教頭・副校長や主幹教諭など学校の管理職層であっても成長実感を求めています。

教員のウェルビーイングを高めることが人材確保の前提になりますが、そのためには単に労働時間の議論だけでは済まないということです。教員は自分が成長してより優秀な教員になり、子どもたちのためにより貢献できる存在になることを求めています。教員の成長実感は、学校で教わる子どもたちにとっても極めて重要なことです。

教員の人材確保のために必要なことは、労働時間なのか、待遇改善なのか、教員としての成長実感すなわち質の向上なのか。これは公共政策ですから、これらの選択や組み合わせは当然トレードオフの関係にあります。そこをもっとブレークダウン(細分化)した議論を続けていかなければいけません。

――教員の成長実感を促す政策として、どのようなことが考えられますか。

一定期間、学校現場から離れて大学院などで学ぶ研修は、リフレッシュの観点からも有効だということが分かっています。教員が研修のために休職できる時間を作ってあげたり、その補充要員を用意したり、あるいは必要な研修費用を確保する必要が出てきます。教員の人数を増やすことに比べれば、必要な金額はずっと少なくて済みます。

研修機会の充実は投資対効果が高く、それによって教員のウェルビーイングはかなり改善します。これらは自治体の判断でもできることで、兵庫県芦屋市が東京大学公共政策大学院と連携協力するなどの取り組み事例もあります。

――調査結果から教員の負担状況をみると、小中学校の教員では「保護者や地域住民からのクレーム対応」への負担を訴える教員が50%を超えています。

保護者や地域住民からの過度なクレームが特に20代の教職員の心を痛めていることは事実です。そこに対する解決策は、もちろん組織的な対応をするということです。組織的な対応には地域や保護者のボランティアも含まれます。クレームを言ってくる相手との間に入ってあげることで、より良い組織的対応はできます。

ただ、今回の調査では気になる結果も出ました。クレームに対して組織的対応ができているところでは、20代教員のストレスは減っているけれども、逆に教頭・副校長のストレスが高くなっていることです。20代教員がクレームを受けたときに、教頭・副校長が対応することはもちろん必要です。けれども、それによって教頭・副校長がつぶれていいわけがありません。対応策が必要になります。

教員の負担問題については、労働時間とコミュニケーション不全の2種類があります。このうち保護者や地域住民からの過度なクレームはコミュニケーション不全の問題です。保護者や地域住民の不信に対して「調査します。善処します」と言って時間をかけ続けていても、問題が解決するわけではない。結局、ソリューションを考え直さなければなりません。

調査ではなく、現場のコミュニケーションを改善することが問題の本質であって、その根本を絶たないといけない。求められている解決策は表層的な対症療法ではなく、コミュニケーション不全の解消です。あるいはコミュニケーションを健全化することによる信頼の醸成です。これはAIでは解決できません。

いずれにしても、そういうコミュニケーションをデザインする人は必要で、それは校長や教頭の役割です。もちろん、校長や教頭がそういうコミュニケーション・デザインをできるようになるためのカウンセリングや研修は大切だし、あるいはコミュニケーションのデザインをアドバイスする専門家の協力といったマンパワーも必要になります。

――教員のウェルビーイングを改善するために「成長実感」を高めたり、保護者や地域住民からの過度なクレームへの対応を充実させたりすることが必要とのことですが、それらを具体化していくためにはどのようなアプローチが必要でしょうか。

教育への投資を増やす議論に国民の支持が広がらない中にあっても、基礎自治体の首長が努力し、市民や区民と対話しながら、時には説得を行って、良い方向に向かう動きが少しずつ出てきていることは歓迎すべきことだと思います。結局、財政がなかなか立て直らない中央政府に教育問題を任せていても、全ての問題が一掃されて好循環に向かうような、そんなきれいな答えはありません。

国が頼りにならないのだとなれば、心ある首長が心ある住民と一緒になって、少なくとも自分たちの地域で育つ子供たちの人生は自分たちで何とかすると声を上げていくしかありません。そうすると、日本全体を一挙に変えることは難しいので、うまく変えられるところからだけでも変えていくということになります。それによって人口移動が起こるのは、私はある程度仕方がないと思います。

例えば、東京都渋谷区の公立中学校では、午後は全ての授業を探究にシフトしています。これは中学受験が広がる中で、私立中学校と並び立つようなコースが公立中学校にできるということでしょう。それを求めて、渋谷に引っ越してでも子どもを公立中学校に入れる動きがでてくるかもしれません。東京都港区も新しい区長が誕生し、豊かな財政を使って教育への投資を増やそうとしています。さいたま市は今、移住者の増加で固定資産税収入が増えているので、その資金を英語教育やIT教育に投資しています

ただし、こうした動きをみせているのは、ごく一部の都会の財政力豊かな基礎自治体です。財政的に厳しい自治体がどうするのかは課題ですが、それでも、心ある首長と心ある住民が自分たちの地域で育つ子どもたちにより良い教育環境を本気で提供しようとするならば、かなりのことができます。当面の間は、そういう基礎自治体を応援することが大切だと思います。