夏が近づき、水難事故が増えるのを前に、日本財団「海のそなえプロジェクト」が水難事故の防止に向けた課題を関係者が話し合うシンポジウムを、6月19日に都内で開いた。シンポジウムに合わせて公表された調査では、溺れたことがある人は小学生以下で経験しているケースが多いことや、小学校教員の約6割が水泳の授業で安全に関する指導に不安を抱えていることが分かり、12歳以下の年代に対して効果的な水難事故防止教育を実施していく必要性が示された。登壇者からは、溺れたときの対策として学校の水泳授業で教えられている背浮きが、実際の川や海の環境では難しいことなどが指摘され、水難事故防止対策のアップデートを求める声が上がった。

シンポジウムでは、日本における水難事故の特徴やその対策、課題などについて、関係者がディスカッションを行ったほか、一般市民や教員に行った調査結果も公表された。

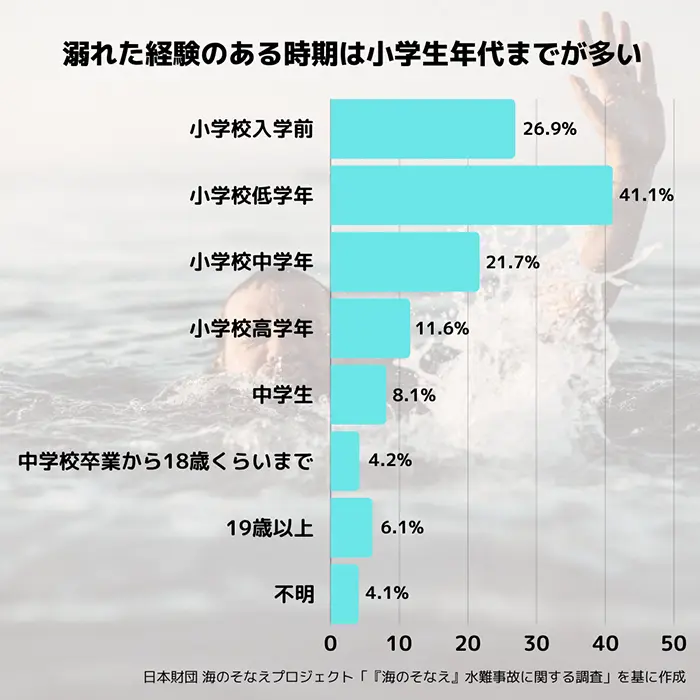

調査は、国の関係機関が収集しているデータの分析と、5月2~16日に、15~70歳の1万1829人に行った水難事故に関する意識調査、5月2~6日に、昨年度に小学校または中学校の教員として勤めていた2060人に実施した水泳指導の意識調査で構成。教員への調査では、複数回答ながら小学校の水泳授業の89%はクラス担任が担当しており、不安を感じていることでは、「安全に関すること」が63%で最も高く、多くの教員が水難事故への対応策を教えることに不安を感じていた。また、一般に行った調査では、17%が「自力で陸や地上に戻れない」「意識を失う」「心肺停止になる」といった溺れた経験があり、その経験をした時期は小学生以下の年代に集中していた(=グラフ)。

調査結果を踏まえ、同プロジェクトでは今後、12歳以下をターゲットにした水難事故防止教育に取り組む方針。

シンポジウムに登壇した日本水難救難会理事長の遠山純司さんは「よく背浮きをして救助を待つと言われている。確かに波のないプールやライフジャケットなどの浮力があれば大の字でいることは可能だが、波や流れがある川や海の環境は全く違う」と映像を見せながら説明。「何かが起こったときにどうするかではなく、それに至る前にどう備えるか。どういう知識を彼らに教えるかが欠けていると思う」と、水難事故防止教育の課題を挙げた。

一方、子どもを川の事故でなくした経験のあるSafe Kids Japan事業推進マネージャーの吉川優子さんは「川や海の遊びでライフジャケットの着用を義務付ければ、痛ましい事故は減るかもしれないが、慎重な議論が必要だ。責任問題に主眼を置いてしまうと、子どもが海を安全に楽しむ権利を守るという大切な目的が見失われてしまう可能性があると実感している。事故などの科学的な検証が行われ、一般にも共有されることで、正しい予防法が広まる」と、水難事故のデータを分析し、再発防止に役立てていくことで、安全に川や海に親しめる環境をつくっていくことの大切さを呼び掛けた。