「夏」「虫」「雲」――、書き順は違えども、一生懸命に手本通りに力強く漢字を書いていたのは、近くのインターナショナルスクールから数日間、埼玉県新座市立新堀小学校(若林寿校長、児童450人)に通っているステファン・ラビ君(7歳)だ。「できた?」と隣の児童が声を掛ける。新堀小で6月27日まで実施された、インターナショナルスクールとの「交換留学体験」での2年生の国語の授業の一コマだ。

新堀小では2022年から、近隣の米国系の教育をするインターナショナルスクールに児童を通わせたり、逆に今回のように児童を受け入れて一緒に授業をしたりする「交換留学体験」を実施している。今年は6月17~27日に、1~6年生の各クラスに1、2人ずつくらい、計17人を受け入れた。

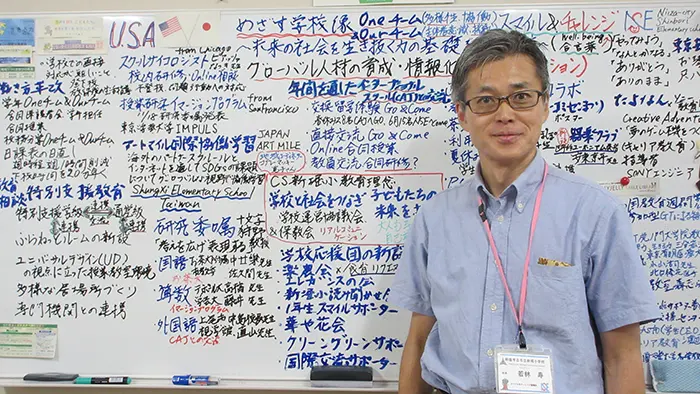

この交流を企画したのは、新堀小の若林校長だ。きっかけは、インターナショナルスクールに通う児童の保護者から「日本の学校に体験入学させてほしい」という要望が、市教育委員会や学校に来たことだった。体験入学はその学校への入学を前提とするという規定があったため、「パートナースクールとなり、互いの学校に児童たちが通い合う体験を、学校行事としてしたらどうか」と提案。市教委やインターナショナルスクール側と話し合って、こうした交流を実現させた。

若林校長のこの発想は、自身の国際体験に基づくものだという。夜間大学に通っていた頃、昼間にグローバル化を進めている大手家電メーカーで仕事し、その経営陣や社員の海外経験に影響を受けた。小学校の教師になってから、国が教員を海外に派遣する事業があることを知って応募し、ドイツに派遣された。そして管理職になった後にもう一度応募し、新堀小に校長として赴任する直前の22年3月までの3年間、米シカゴ市内の日本人学校に派遣された。

当時、その日本人学校と現地校の児童らが互いの学校に行き来して、授業を受けるなど交流していたため、そこにヒントを得て、新堀小でもインターナショナルスクールの子どもたちとの「交換留学体験」をすることにした。若林校長は「異文化体験をし、海外の人たちと交流する絶好のチャンスだと思った。将来的に海外に目を向け、グローバルに活躍できる人になってほしい」とこの交流の狙いを話す。

コツは「無理をしないこと」だという。インターナショナルスクールは6月上旬に春学期が終わるため、夏休み中の6月下旬に新堀小に来てもらうことにした。逆に新堀小の児童たちは、自分たちが春休み中の4月にインターナショナルスクールに通って授業を受ける。そうすることで、お互いのカリキュラムに影響が出ることがなく、交流ができるようになった。また、「交換留学体験」を希望する児童を募って派遣し、それぞれの学校への送り迎えは児童の保護者に任せている。相手の学校の児童を受け入れても、授業をはじめとする学校運営は、通常通り行っているという。

22年に体験入学を希望した2人を受け入れた後、23年の春休みには新堀小の24人が1日12人ずつ、2日間にわたってインターナショナルスクールに通った。その年の6月には12人を受け入れ、今年の4月には28人が2日間ずつインターナショナルスクールに通うなど、規模を拡大させてきた。

今回受け入れた児童のうちの一人、ラビ君は父親はインド出身、母親はマレーシア出身という。昼食の時は教室でいくつかの机をくっつけて、他の児童たちと一緒に配膳された給食を食べた。その後はクラスの児童とドッジボールをして遊び、「友達ができて楽しい」と笑顔を見せた。ラビ君と遊んだ女子児童の一人は、「最初はドキドキしたけれど、名前も覚えてくれてうれしかった。ラビと一緒に鉄棒したり、折り紙したりして楽しい」といい、「ラビのいるインターナショナルスクールに行ってみたい」と目を輝かせた。

給食後の掃除の時間、インド出身のニリクシャー・ヴィーラマチネニさんは、同じクラスで学ぶ6年生の日本人の児童数人と一緒に、学校の玄関をほうきで掃いていた。「インターナショナルスクールでは学校の掃除をしないので、新しい体験。楽しいし、きれいになっていい。日本の文化や習慣が学べた」と話す。一緒に掃除をしていた男子児童は「英語で自己紹介した時は緊張したけれど、自分の得意なことが伝わってうれしかった。僕は将来、サッカー選手になって海外の人たちと交流したいので、こうやって(海外から来た人と)交流できて、大人になってからも交流できるなと思えた」と自信を持った様子だった。

若林校長はこうした交流体験について、「子どもたちの反応は予想以上だった。仲良くなって、最後の日にハグをしながら涙ながらに別れる子もいた。インターナショナルスクールの子たちが自国の言葉に加え、英語を流ちょうに話すことに影響を受けて、自分も英語を話せるようになりたいと思ったり、海外に興味を持ったりする良い経験となっている」という。新堀小では、今回のような「交換留学体験」のほかにも、インターナショナルスクールの児童を1日学校に招き、児童たちが習字など日本の文化などを紹介する行事をしたり、逆にインターナショナルスクールを半日見学に行ったり、オンラインで合同授業したりするなど、年間を通じてさまざまな交流をしている。

課題は「持続可能な体制づくり」だという。今回の交換留学体験は、若林校長が主な窓口となってインターナショナルスクールなどとやりとりしたが、校長が異動などになった後にも学校が引き続き交流を進められるように、教頭や主幹教員などへの伝達に努めているという。また、各教員が、今年良かった点やもう少し工夫するべきだと思った点を蓄積し、次年度により良くしていくための仕組みづくりもしていきたいと話す。

若林校長は「この経験が将来、子どもたちが異なる他者と協働して、世界的な規模の課題の解決に向けて取り組むようになることにつながっていってほしい。こういう交流の取り組みは、公立校でやる気があれば、お金をかけなくても、どこでも取り組めることなので、ぜひ広まっていってほしい」と願いを語る。