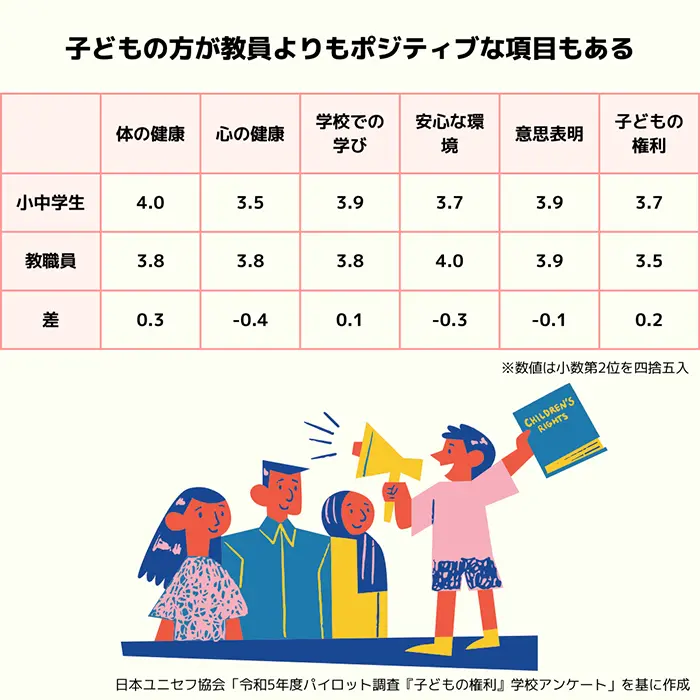

学校での子どもの権利の保障について、小中学生と教員では認識に差が見られることが、日本ユニセフ協会が6月30日に発表したアンケートの結果で明らかとなった。子どもの権利のうち、「体の健康」「学校での学び」、子どもの権利を教員が尊重したり、子どもが学んだりしているかといったことは教員よりも子どもの方がポジティブな回答をしていたが、分析を行った竹内和雄兵庫県立大学教授は、子どもが自分たちの権利を十分に理解できていない可能性もあると指摘している。

同協会では、国内の学校で「CRE」(Child Rights Education=子どもの権利を大切にする教育)の普及に取り組んでおり、その一環でウェブアンケートを実施。小学校36校、中学校45校から1万3573件の回答を得た。児童生徒と教員が▽体の健康▽心の健康▽学校での学び▽安心な環境▽意見表明▽子どもの権利――の6つの分野について、計12個の質問に「まったくそう思わない」から「とてもそう思う」までの5段階で答えた。

その結果、「学校は運動しやすく、子どもはじゅうぶんに体を動かしている」「学校では、健康の大切さを学ぶ機会があり、よくわかっている」という質問からなる「体の健康」と、「学校で、子どもたちは自分の可能性をのばすことができる」「学習が難しいとき、子どもはじゅうぶんなサポートを受けることができる」という質問からなる「学校での学び」、「先生たちは『子どもの権利条約』をよく理解して、子どもを大切にしている」「学校では、子どもが『子どもの権利』を学ぶ機会があり、よくわかっている」との質問で構成された「子どもの権利」の分野は、教員よりも子どもの値が有意に高かった。

一方で、「学校は、子どもにストレスがかかりすぎないようにしている」「困ったときに、安心して相談できるおとなが学校にいる」の質問からなる「心の健康」や、「先生たちと子どもたちは、おたがいをじゅうぶんに尊重しあっている」「いじめなどが起きたとき、学校は、すぐに子どもに寄りそってくれる」の質問からなる「安心な環境」などでは、子どもの値は教員ほど高くなかった。

アンケートを分析した竹内教授は「体の健康」「学校での学び」「子どもの権利」で子どもの方が教員よりもポジティブな回答をしていることを評価しつつ、この結果には、子どもが自分たちの権利を十分に理解できていない可能性もあると指摘。教員よりも子どもの方が低かった「心の健康」「安心な環境」「意見表明」はいずれも心理面の子どもの権利だとして、学校で子どもたちが安心して学び、生活していけたり、自分の意見や考えを表現できたりする環境づくりや心の健康のサポートが必要だと呼び掛けている。