20万部を超えるベストセラーとなっているお金の教養小説『きみのお金は誰のため』。主人公の中学2年生の男の子は投資銀行で働く女性とともに、”ボス”と呼ばれる謎の大富豪から出された3つの謎「お金自体には価値がない」「お金で解決できる問題はない」「みんなでお金をためても意味がない」を解き明かしていく。学校での講演活動も行う著者の田内学さんは「“投資する側”だけを育てようとしている今の金融教育には大きな問題を感じる」と指摘する。お金とは何なのか、そして学校の金融教育に必要な視点について聞いた。

━━小説を読みながら、漠然と持っていたお金に対する不安や疑問が解決されていくようでした。この本で田内さんが伝えたかったことは、どんなことでしょうか。

お金は社会の中で一つの道具に過ぎません。人生をお金に左右されないためにも、お金という道具の使い方を知ってほしいと思い、この本を書きました。また、お金だけの話になると、全体が見えなくなってしまいます。子どもたちを含め、特に若い人には、この本を読んでお金の周辺にあることを知った上で、「自分にとって何が大事なのか」ということに気付いてほしいと願っています。

私は全国の学校でも講演していますが、その際には生徒にいくつかアンケートを取りながら話をします。例えば「愛」「仲間」「お金」のうち、あなたが大事なのはどれかを聞くと、ほとんどの学校で「愛」を選ぶのが1~2割、「仲間」を選ぶのが3~4割、「お金」を選ぶのが5割という結果になります。

人は1人では生きていけません。助け合って生きているわけですが、家族のような「愛」のある関係の人は、常にあなたに協力してくれます。また、同じ目的を持つ「仲間」も、あなたを助けてくれるでしょう。そこに「お金」は発生しません。

では「お金」とは何か。「お金」というのは、「愛」のある関係や「仲間」ではない人に助けてもらったり、代わりに働いてもらったりするためのチケットです。「お金」は協力してくれる人を増やす道具とも言えますが、お金を払えば必ずしも協力してもらえるわけではありません。この「お金」と「仲間」との関係性が分かると、「お金」より「仲間」の方が大事なことが分かります。

また、将来について「年収の高い仕事に就きたい」「投資でお金を増やしたい」「社会のために働きたい」の3択で聞くと、それぞれ5割、3~4割、1~2割という結果になります。もちろん、お金のために働く必要もあるし、それが社会のためにもなっていますが、「お金を増やすために働いている人」と「社会のために働いている人」がいたら、仲間が増えるのはどちらでしょうか?

「社会」というと他人事だと思う子も多いですが、自分たちの話です。自分たちの社会のために働くという視点もあった方が、協力してくれる人も増え、成功しやすいと思います。

日本財団の「18歳意識調査」において「自分の行動で国や社会を変えられると思う」と答えた若者は46%と、日本は諸外国に比べて社会への参加意識が非常に薄い。「自分たちで社会をつくっている」と実感できることが、金融教育に限らず、教育において必要だと思います。

━━小中学校では金融教育が拡充され、高校では必修化されました。学校での金融教育について、どのように見ていますか。

私は高校の公共の教科書作りにも携わったのですが、金融システムや経済の仕組みなどを知識として学んだだけでは、なかなか自分事にはならないと思います。

また、高校の家庭科での金融教育では、お金のやりくりや税金のことなどを学んでいますが、その中から「資産形成」という言葉だけを引っ張り出してきて、外部からゲストを招き、投資の話をするような金融教育が多いのではないでしょうか。

つまり、「金融教育」が「資産運用教育」や「投資教育」になり、金融商品を買うお客さんを育てる教育になっているのではないか。それは非常に問題だと思います。

━━どういうところが問題なのでしょうか。

そもそも「金融」というのは、「お金を融通する」という意味です。お金はないけれども、やりたいことや欲しいものがある人たちに、お金がある人たちがお金を貸してあげる(投資してあげる)ことです。

つまり「金融」の目的は、お金を増やすことではなく、お金を融通し合うことによって、誰かが幸せになって、やりたいことをかなえていくことです。みんながやりたいことをかなえることで、社会も成長していくのです。

しかし、今の金融教育は「投資する側」だけを育てていないでしょうか。やりたいことがあるならば、「投資してもらう側」に回ってかなえる方法があるということも、もっと教えるべきです。若い人たちこそ「投資される側」に回るべきで、社会に出てから自分がどんな問題を解決できるのかを考えてほしいのです。

━━ただ、日本では大人も含めて「投資される側」に回る意識がほとんどないように感じます。

日本は会社に属して給料をもらっている人が多いですよね。そういう大人を見て育つ子どもたちは、自分が「投資される側」に回ることは想像もつきません。

私もかつてはそうでした。大学時代に情報工学を学び、ウェブ検索エンジンの研究をしていたのですが、「これを実装するのはどこかの大きな会社がやるんだろうな。じゃあ、自分はどこの大きい会社で働こうかな」という思考でした。

ところが、米国では「検索エンジンが世の中にないから不便だな」とグーグルを開発した若者がいました。最初は仲間を集めて開発を進めていましたが、これ以上大きくするには、どこかからお金を借りてこなければならない。彼らは「どうすれば投資してもらえるか?」を考えるわけです。

今は日本でも起業する大学生なども増えてきていますが、まだまだ少ない。学校教育や生活を送る中で「自分のやりたいことを実現する」「社会をよくするために投資してもらう」ことを感じる機会がほとんどないことも、その理由だと思います。

このまま中高生が「投資する側」だけを学ぶ金融教育が続くと、自分がやりたいことをかなえるには、①まずどこかの会社に入ってお給料をもらう②そのお金を投資で増やす③投資で増えたお金で何かを始める━━という思考にしかならないでしょう。

また、「投資する」ことを「お金に働いてもらう」という言い方をするのも良くないと思います。投資によってお金が自動的に増えるわけではありません。必ず「投資される側」の人が存在して、その人たちが新たな価値を生み出しているから、お金が増えるのです。

お金というのは、お金を払うから問題が解決されるのではなく、お金を受け取った人が問題を解決しています。子どもたちを含む若者は「自分がお金を受け取って、どんな問題を解決できるのか」を考えなければならない。そんな金融教育になっていってほしいですね。

━━金融教育の授業については、悩んでいる教員も多くいます。何かアドバイスはありますか。

例えばゲストティーチャーとして、地元の起業家を呼んでみてはどうでしょうか。起業家というと難しそうですが、自営業をされている方でもいいと思います。地元の課題を解決したり、まちをもっと良くするために会社やお店をつくったりした人は必ずいます。そういう身近な人に話を聞くと、子どもたちも自分事として捉えやすくなるのではないでしょうか。

そして、お金がもらえるのは、「誰かの役に立っているから」ということが明確に伝わると思います。

また、保護者や教員も含め、周りの大人の行動がとても重要です。周りの大人が誰かの役に立つ、社会のためにという意識で働いていれば、それは子どもたちにも伝わります。

お金をためる、増やすことばかりを考えていると、よく勘違いしがちですが、人は「お金を増やすとき」に幸せを感じるのではなく、「お金を使っているとき」に幸せを感じるのです。子どものうちから「自分は何にお金を使ったら幸せを感じるのか?」を知ることや、考えることも大切だと思います。

自分ごととして社会を捉えてほしいと思い、小説の形でお金の本を書きました。子どもたちだけでなく、お金を中心に考えがちな大人にも読んでもらいたいと思います。

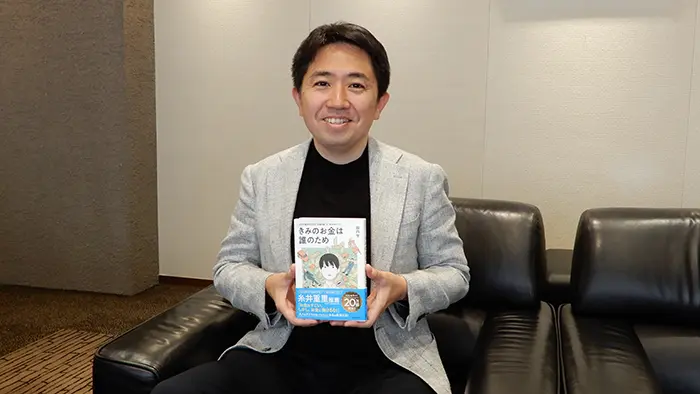

【プロフィール】

田内学(たうち・まなぶ) 1978年生まれ。東京大学工学部、同大学院情報理工学系研究科修士課程修了後、ゴールドマン・ サックス証券に入社。日本国債、円金利デリバティブ、長期為替などのトレーダーとして活躍。2019年に退職後は「社会的金融教育家」として学校などでの講演や執筆活動を行っている。著書に『お金のむこうに人がいる』(ダイヤモンド社)、高校社会科教科書「公共」(共著、教育図書)。お金の教養小説『きみのお金は誰のため』(東洋経済新報社)は、「読者が選ぶビジネス書グランプリ」総合グランプリなど複数の賞を受賞。