7月29日に公表された今年度の全国学力・学習状況調査は、小学校で「国語」と「算数」、中学校で「国語」と「数学」が出題され、児童生徒質問調査は全面的にオンラインで回答する方式となった。各教科で浮き彫りとなった課題や質問調査で明らかとなったポイントを見ていきたい。

小学校国語では「書くこと」について、目的や意図に応じて自分の考えが伝わるように書き表し方を工夫することができているかをみるため、「たてわり遊び」に関する文章の空欄に①たてわり遊びのよさについて考えたことを書くこと②下級生に聞いたことから言葉や文を取り上げて書くこと――の2つの条件に合わせた文章を書く問題(大問2二)を出した。正答率は56.7%、無回答率は4.9%で、誤答の中には、たてわり遊びのよさは認識できているものの、そこから自分の考えを持つことができず、事実と感想・意見を明確に区別せずに、事実を自分の考えのように書いてしまうものがみられた。

2021年度の調査でも、異なる立場の考えに対して反対する意見を伝えるために、その理由や事例を取り上げて書く問題(大問3二)を出していたが、同様の課題が今回もみられた。

指導改善のポイントとして、文章を書く目的や意図に応じて伝えたいことを明確にし、客観的な事実を取り上げることで考えをより深めていくことができるようにする指導や、取り上げた事実が、自分の考えを裏付けるものになっているかどうかを振り返り、事実と考えとの関係を明確にできるようにする指導を挙げている。

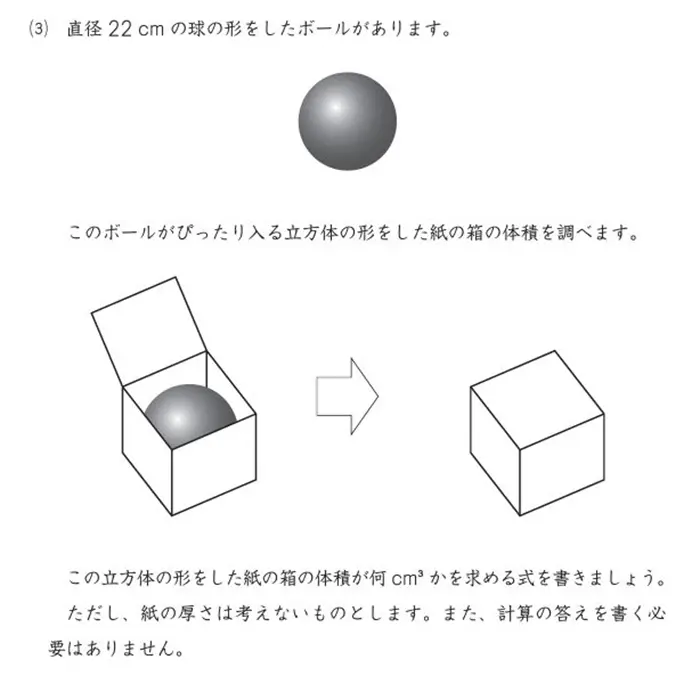

算数では、過去の調査で課題があった図形の学習状況を確認する問題を出すとともに、立体図形の構成要素などに着目し、図形の性質について考察できるかを出題した。

その結果、円柱の見取り図から、側面の長方形の横の長さを選択する大問3(2)は正答率が71.4%と高く、基礎的・基本的な知識・技能は身に付いていることが確認できた一方、それに続く大問3(3)の、球がぴったり収まる立方体の体積を求める式を書かせる問題の正答率は36.9%で、体積の単位とこれまで学習した球の直径の長さや立方体を構成する要素との関係を考察できていないことが浮き彫りとなった。

児童質問調査の「算数の授業で学習したことを、普段の生活の中で活用できないか考えますか」という質問で否定的な回答をしたグループは、この問題の正答率が低く、無回答率も高い傾向にあり、身の回りの形から図形を捉え、図形を構成する要素を見いだし、体積を求めるために必要な情報を判断できるようにすることが求められる。

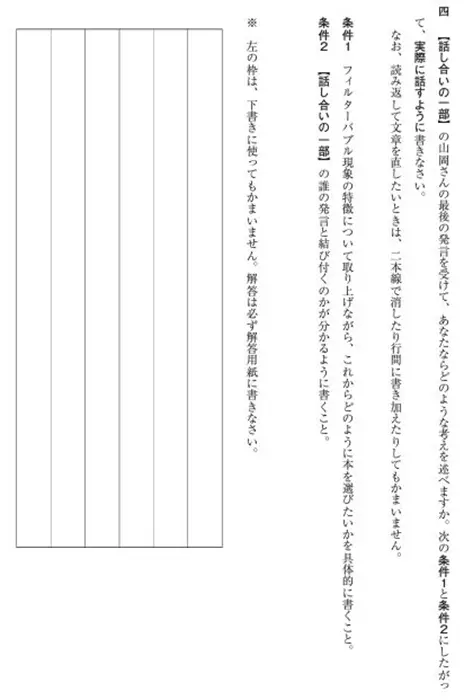

中学校国語では、言語活動の充実を踏まえ、話し合いでの発言や文章から目的に応じて必要な情報を取り出したり、目的に応じて文章を工夫して書いたりすることができるかを問う問題を複数出した。

例えば、インターネット上で、自分の考え・意見を支持する情報や、似通った情報ばかりが集まりがちになる「フィルターバブル現象」について生徒同士が話し合っている会話文を読み①フィルターバブル現象の特徴を取り上げながら、これからどのように本を選びたいかを具体的に書くこと②会話文に登場する誰の発言と結び付くのかが分かるように書くこと――の2つの条件を満たす文章を書く問題(大問1四)。

自分の考えが話し合いの中の誰の発言と結び付くのかを分かるように書くことと、実際に話すような表現で書くことはできているが、フィルターバブル現象の特徴を取り上げて書くことができていないといった誤答があり、こうした誤答の背景には、フィルターバブル現象の特徴を理解できていなかったか、理解はしているものの、話し合いの目的や話題を意識しておらず、フィルターバブル現象の特徴を取り上げなかった可能性が考えられる。

この問題の正答率は45.1%、無回答率は9.7%だったが、生徒質問調査の「国語の授業で、話題や展開を捉えながら話し合い、互いの発言を結び付けて考えをまとめていますか」に、否定的に回答しているグループの方が正答率は低く、無回答率も高かった。

これを踏まえ指導改善に向けたポイントでは、話し合いの中で話題を意識しながら、経過を捉えて話したり聞いたりすること、話し合いの展開に応じて、互いの発言を結び付け、話し合った内容を踏まえて自分の考えをまとめられるようにすることを挙げている。

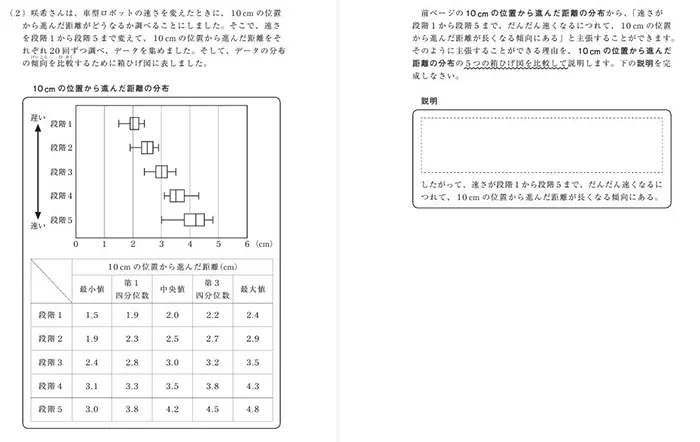

数学では、大問7(2)で、23年度調査で課題だった箱ひげ図の読み解きを再び問うた。車型ロボットの進んだ距離について、だんだん速くなるにつれて進む距離が長くなる傾向にあると主張できる理由を、進んだ距離の分布を示す5つの箱ひげ図を比較して説明するもので、正答率は26.4%と低く、無回答は正答率を上回る29.0%だった。23年度調査に引き続き、複数の集団に関するデータの分布傾向を比較して捉え、判断の理由を、数学的な表現で説明することに課題がみられた。

この問題について、国立教育政策研究所がまとめた報告書では、実際に車型ロボットを使って、速さを変えながら進んだ距離を調べる実験を複数回行い、最頻値や中央値などを求めた上で、作成した箱ひげ図から分かることを挙げさせ、データの分布傾向についての考察から、そう判断した理由や根拠を説明させる授業アイデアを提案。複数のデータの分布傾向を比較する際は、代表値だけでなく四分位範囲や四分位数、箱ひげ図の箱の位置などに着目して多面的に検討し、批判的に考察できるように指導することが大切だとアドバイスしている。

児童生徒質問調査では、学習指導要領の趣旨を踏まえ、主体的・対話的で深い学びの観点と、各教科の正答率や児童生徒の自己有用感などとの関連を分析。例えば、「授業では、課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組んでいましたか」に肯定的な回答をしている児童生徒ほど、今年度新たに設けられた質問「分からないことや詳しく知りたいことがあったときに、自分で考え方を考え、工夫することはできていますか」で、「できている」「どちらかといえばできている」と答えていた。他の主体的・対話的で深い学び」に関する質問と、この新設された質問の関係も同様の傾向にあり、文部科学省の担当者も「課題解決の取り組みを自覚している児童生徒ほど、学び方を考え、工夫している。大変貴重なデータだ」と注目する。

![[課題の解決に向けて自分から取り組んだ]×[自分で学び方を考え、工夫]](https://cdn.prod.website-files.com/6513a78ab96029192a6bcf2a/66a76c5daacb206c3a83a9d3_flamelink%252Fmedia%252F2024072902-05.webp)

さらに、児童生徒の主体的・対話的で深い学びに関する回答と、挑戦心や自己有用感、幸福感などに関する回答との間には相関もみられ、文科省では、主体的・対話的で深い学びがこれらに影響を与えている可能性があるとみている。

また、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に着目すると、個別最適な学びと協働的な学びの両方に取り組んでいるグループの正答率は他のグループと比べて高く、この傾向は家庭の社会経済的背景(SES)によらず確認することができた。加えて、個別最適な学びと協働的な学びの両方に取り組んでいるグループでは、「授業の内容はよく分かる」「学校に行くのは楽しい」「自分にはよいところがあると思う」と回答した割合がそれぞれ最も高かった。

学校への質問調査では、ICT機器を「ほぼ毎日」「週3回以上」活用する学校は、小学校で93.3%(前年度比2.7ポイント増)、中学校で90.8%(同4.3ポイント増)と、小中ともに9割以上を占めるようになった。端末の家庭への持ち帰りの割合も増えていた。

課題の解決に取り組む学習活動を行っている学校では、考えをまとめ、発表・表現する場面でICTを活用する頻度が高い傾向にあり、また、課題の解決に取り組む学習活動とICT活用の両方に取り組んだ学校グループの児童生徒は、それ以外の学校グループに比べて教科の正答率が高かった。

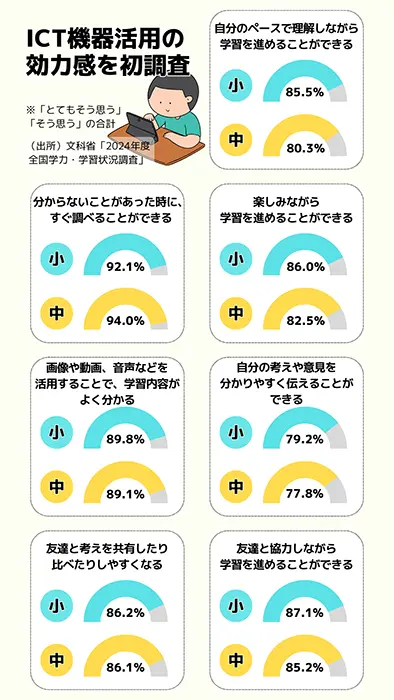

また、児童生徒への質問で新たにICT機器活用の効力感について尋ねたところ、8割以上の児童生徒が「自分のペースで理解しながら学習を進めることができる」「友達と考えを共有したり比べたりしやすくなる」と答えており、主体的・対話的で深い学びに取り組んでいる児童生徒や、「総合的な学習の時間」で自分で課題を立てて情報収集・整理をし、調べたことを発表するなどの学習に取り組んでいる児童生徒は、これらのICT機器活用の効力感に対して肯定的な回答をする割合が高かった。

ICT機器活用の効力感に関して肯定的に回答した児童生徒は、挑戦心、自己有用感、幸福感などを尋ねた質問にも肯定的に回答しており、特にSESの低いグループでより強い関連がみられた。