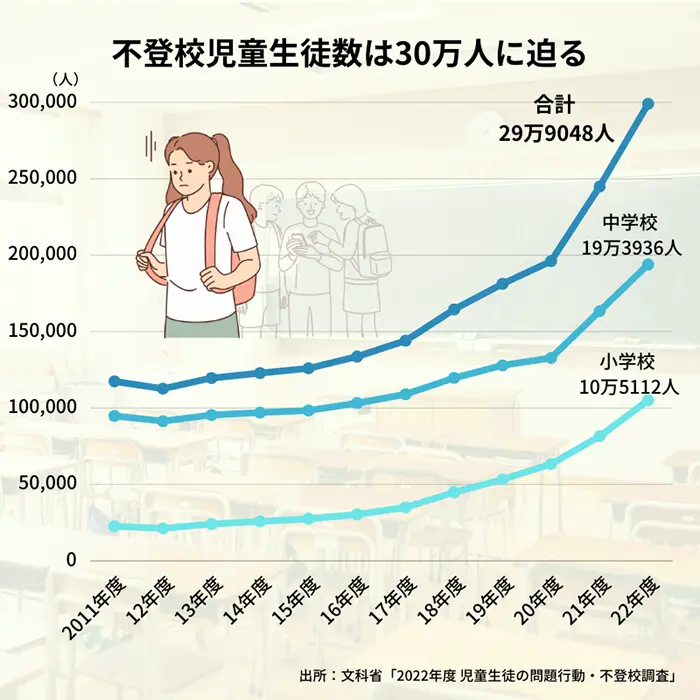

全国で不登校になる子の増加が止まらない。かつて不登校といえば、中学校に多いイメージがあった。しかし、今は小学生にもたくさんいる。各クラスに1人以上いるのも珍しくないのではないかと思う。

昔は、家庭環境に原因があったり、友達同士のトラブルがあったりするケースがほとんどであった。しかし、今は「何となく不登校」という子も多い。保護者にも不登校の理由が分からないばかりか、子供自身も理由が分からないケースが多発している。これは何に原因があるのだろうか。

その原因の一つに、学習の苦しさがあると私は考えている。学校での学習は簡単な子には簡単で、難しい子にとってはとても難しい。1人1台端末を有効活用して、一斉授業を個別最適な学びに変えていくことが重要な理由は、ここにもある。

日々の授業だけでなく、学期末に渡される「通知表」も、子供を苦しくさせている。多くの小学校は低学年で2段階評価、中高学年で3段階評価かと思う。皆さんの学校の一番低い評価の名称は何だろうか。私は自分が小学生の時は「もう少し」、自分が教師をした3つの学校では「がんばろう」であった。

一番低い評価がたくさん付いてしまう子は、頑張っていないのだろうか。私はそうは思わない。

マラソン大会を例に考えたい。一番足が速い子は速い子で、とても頑張っている。しかし一番足が遅い子だって、とても頑張っている。距離は一緒でも足が遅い分、走っている時間は長い。一番足が速い子の何倍もの長い時間、走っていることもあるのだ。

心拍数で比べたこともある。一番速い子の心拍数よりも、一番遅い子の心拍数の方が多くなる傾向にあった。つまり、体感で苦しいのは一番遅い子である。そう考えると、速い子より頑張っていると言っても過言ではない。

学習にも同じことが言える。学習が苦手な子は、得意な子が5分で終わる宿題を何時間もかけて行っている。5分で終わる子より何時間も長く頑張っているのに、学期末の通知表では「がんばろう」がたくさん付く。とてもとても頑張っているのに、である。これはあまりにかわいそうではないか。

その結果「ぼくは頑張ってもできないんだ」「私はもっと頑張らないといけないんだ」と自己肯定感が下がる。こんなに頑張っているのに、通知表を持って帰って保護者に見せると、成績が下がったと言われ、罰が与えられる。不登校になるのも分かる、と思ってしまう。

改めて「頑張る」とは何なのだろうか。そして私たち教育者は、頑張っている子を正しく評価できているのだろうか。通知表が、根拠の分からないただの紙になっていないか。これは教師が悪いのではなく、今の仕組みが保護者にとって意味のないものにしてしまっていると思う。

まず、評価を素点にする。例えば算数の「三角形と四角形」では何点であったという事実だけを書くようにする。頑張ったか頑張っていないかは関係ない。客観的評価である。

その点数を加味しながら、教師が総合所見を書く。もしくは個人面談などで保護者に伝える。「ここが苦手だから、学校でも伝えていきます」「お子さんはこの点数だけれど、この単元の時にこんなに頑張っていましたよ」と。

頑張っても必ず結果に結び付くわけではない。でも頑張ることは楽しい、楽しいと頑張れるということを伝えていく。点数には表れない良さが学級の子供全員にあるはずだし、だからこそ、保護者にはそうした良さを伝えていくべきだ。決して、点数の結果だけで「がんばろう」にしてはいけない。

それなら、点数は悪いけれど、頑張った子には「できる」「よくできる」を付ければいい――という考えもある。絶対評価だから、それでもよいのかもしれない。

しかし、そのような評価をすると「甘い」と言われることもあるだろう。私も何回か言われたことがある。各評価の人数を学年でだいたい一緒にするべきだということで、泣く泣く「がんばろう」を付けた子もいる。本来、通知表はそういうものではない。その子の良さを認め、頑張ってほしいことを伝えるべきものである。

今、学校に求められているのは、「頑張っている子」を「頑張っている」と評価する通知表にして、これからの社会で必要となる力を伸ばしていくことである。

「これからの社会でこのような力が必要だから、学校でこういうことを学習しましょう」――というのが、学校のあるべき姿だ。しかし今は、学校が昔あった古い文化を伝えるものになっている。「これからの社会では使わない力だけれど、昔はこういう力が必要だったから、もしものためにこういう学習をしておいた方がいいよ」――とでもいった感じだ。

無駄な校則の見直しなどはまさに、それに当たる。自主性を育むためだけに校則の見直しをするのではない。10年後、20年後の社会を予測して、その時に必要な力、不必要な力を考えながら、小学校・中学校の教育は変わっていくべきだと思う。

その中で、「ならぬものはならぬ」「昔からそういうもの」という思考停止のものは、まずなくしていくべきだ。全てをなくせばいいとは思わないが、なくすべきもの、時代に合っていないものは多いのではないか。

この夏休み、少しまとまった時間が取れる人も多いと思う。教育委員会に伺いを立てなくても変えられることはたくさんある。学校長や学校の中のキーマンに、自分の感じている疑問を話してみるのはいかがだろうか。少なくとも通知表の「がんばろう」という名称を「C」に変えるなどは、簡単に変更できることである。

もちろん、教育委員会や国で決まっていて、学校だけでは変えられないこともある。その意味でも、次期学習指導要領による抜本的改革を期待したい。