「学校の夏休みはいらない」――。経済的状況やひとり親世帯といった事情で子育てに苦労している保護者の間からはこんな声が高まっている。かさむ食費、生活費に圧迫されているほか、夏休みらしいアクティビティがないという体験格差も目立ち、噴き出してきた保護者の本音だ。貧困家庭を支援しているNPOがこのほど公表した調査結果などでも、こうした傾向が顕在化している。NPOの担当者は「本来、夏休みは子どもと触れ合う貴重な時間のはず。経済的に余裕のない状況が夏休みは要らないと思わせていて、決して保護者の本心ではない」と話す。

東京都内に住むナミエさん(仮名)は働きながら高校生、中学生、小学生の男児3人を育てるシングルマザーだ。コロナ禍の時期、思春期を迎えた子どもたちと話す機会が少なくなることを憂慮し、リモートワーク中心の職場に転職した。

子どもとの時間を大切にしたいナミエさんだが、夏休みは「なくていい」と言い切った。

「学校にはクーラーもある。長い休みが必要ですかね?」

理由は「子どもの生活リズムが崩れるだけ」だからだという。長男と三男は5歳ほど離れているが、5年前と比べても、夏休みの学校プール開放はなくなり、宿題もかなり少なくなったと感じている。プール開放がないと、炎天下に外出する機会がなくなり、友達と遊ぶきっかけも減る。家でゲームばかりの子どもの状況が心配だという。

地域や学校によって事情は違い、自治体の少子化対策、多子世帯への支援策も地域によって差があり、使いづらい制度もある。それが納得できないとナミエさん。

小中学校の夏休み期間は給食がなく、子どもが育ち盛りの年齢になってきたこともあって食費はかさみ、外出しないのでエアコンを作動させている時間が長く、光熱費もかかる。物価高はあらゆるものに影響し、食品では商品の内容量が減る「ステルス値上げ」もある。食べ盛りの年代の子どもを抱える保護者にとっては痛い。

負担感は増すばかりだが、「将来を考えれば、何とか大学、専門学校までは行かせたい」と子どもを思い、家計のやりくりに腐心している。

経済的に厳しい環境に置かれている家庭で「夏休み不要」の声が出てきている傾向は、ひとり親家庭、困窮家庭を支援するNPOの調査でも顕著になっている。

ひとり親家庭サポート団体全国協議会が今年7月20~28日に実施したアンケートでは、全国から2104件の有効回答があり、夏休みは「なくていい」8.7%、「短い方がいい」42.1%と、半数以上が夏休みの短縮・廃止を求めているという結果が出た。

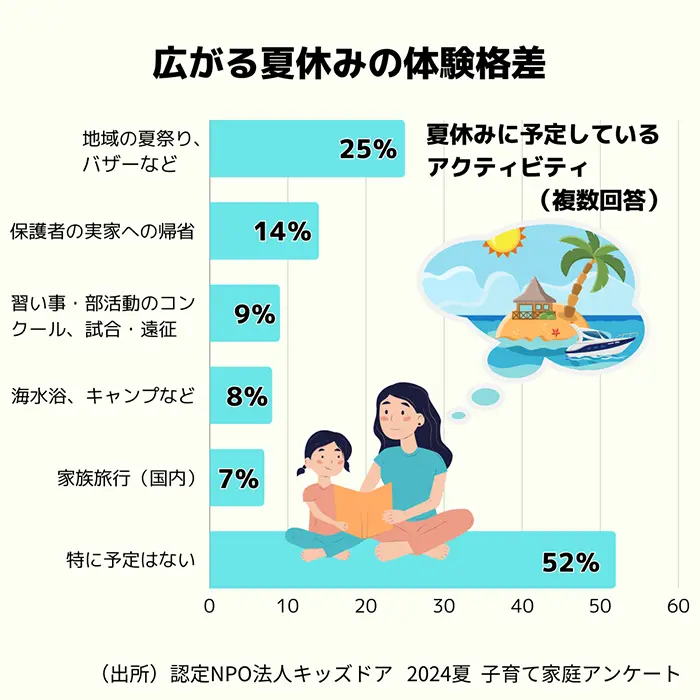

また、認定NPO法人キッズドアが5月27日~6月3日、同法人の支援を受けている登録者を対象に実施したアンケートでは、小学生、中学生の子どもがいる保護者1399人の13%が夏休みは「なくてよい」と回答。「短い方がよい」も47%あり、夏休み短縮・廃止を望む声は6割に達した。

このアンケートでは、夏休みの短縮・廃止を希望する理由(複数回答)として、「子どもが家にいるので生活費がかかる」78%▽「給食がなく、子どもの昼食準備に手間や時間がかかる」76%▽「子どもに夏休みの特別な体験をさせる経済的余裕がない」74%▽「給食がなく、子どもが必要な栄養を取れない」68%――などの回答が多かった。

文部科学省が6月に公表した調査結果によると、23年5月時点で学校給食を完全無償化の自治体は全国で3割に上り、支援要件を設けるなど何らかの形で無償化を実施する自治体を含めると4割になる。食材費高騰の中、学校給食が多くの困窮家庭を支えている現実がある。

キッズドアは経済的環境などから塾へ通えない子どもたちへの学習支援を中心に活動してきたが、20年10月、全国の困窮子育て家庭を支援するファミリーサポート事業を開始した。同事業責任者を務める渥美未零(みれい)さんはメールやLINE、オンラインでのやりとりを通して、支援世帯の保護者らの声に触れている。

「この4年間で、こうした方々の生活がかなり厳しくなったという感覚は持っている。コロナ禍での行政支援の制度がなくなった一方、物価の高騰は大きな打撃。仕事を持っている人も多くは非正規雇用で、給与が上がっている実感はない」

支援世帯の現状をこうみている。同事業では家庭の状況に応じた支援をするため、きめ細かく保護者の声を聞くことが欠かせない。困窮世帯への食料支援を実施しており、支援を必要としているのは、ひとり親世帯が圧倒的多数を占めているのが実情だ。

「夏休みの間に栄養が足りず、子どもが痩せていく心配がある」「子どもたちに食べさせるため、自分が1食抜いている」といった声も寄せられている。

学校給食がない期間の食費の心配とともに、体験格差も夏休みの問題としてクローズアップされている。夏休みなのに、子どもを連れて旅行や遊びに行くことができない心苦しさがあり、友達との距離を感じてしまう子どももいるという。

キッズドアのファミリーサポート事業では、22年度から体験格差を解消するためのアクティビティ紹介にも力を入れ、23年度は夏休み、冬休みを中心に年間30回のイベントに約1500人の子ども、保護者を招待した。今年も同程度のペースで事業を展開。企業や団体が提供するイベントに応募、抽選を経て参加してもらう。

昨夏、ライオンズクラブの招待で実施した千葉県君津へのバーベキュー旅行には約290人が参加した。カブトムシに触れ、アスレチックを体験し、「お腹いっぱいお肉を食べた」という子どもたちの笑顔が印象的だったという渥美さん。「連れてきて良かった」という声も聞いた。

「子どもと保護者の笑顔は互いにいい影響がある。本来、夏休みは子どもと触れ合う貴重な時間のはず。経済的に余裕のない状況が夏休みは要らないと思わせていて、決して保護者の本心ではない」と渥美さん。

こうした状況を変えていくきっかけになればと支援を続けている。