自分らしく学び、自分らしく成長できる学校━━。神奈川県鎌倉市教育委員会は8月18日と19日に、来年4月に開校予定の学びの多様化学校「由比ガ浜中学校(仮称)」の学校説明会を同市立御成小学校で開催した。説明会には2日間で合わせて192人の保護者と児童生徒が参加。他市からも参加者がいるなど、同校の開校に向けて注目の高さがうかがえた。説明会では「学校が子どもに合わせる」「自分たちでつくり上げていく学びの場」「鎌倉全体でさまざまな人々と関わりながら学ぶ」など、同校が目指す学びの場のイメージが共有され、説明会後は保護者と子どもに分かれて「ほしい学びの場」や「ほしい居場所」などについて意見交換会も行われた。

「由比ガ浜中学校(仮称)」は、同市立御成中学校の分校として設置される。なお、分校として設置される学びの多様化学校は全国初。定員は30人(各学年10人)程度を予定しており、対象となるのは①鎌倉市内に在住している児童生徒②不登校状態または不登校傾向にある児童生徒③由比ガ浜中学校で学びたいという思いのある児童生徒━━の全てに該当する児童生徒のうち、教委が認めた児童生徒となる。

説明会の冒頭、同市の高橋洋平教育長は「スクールビジョンである『自分らしく学び、自分らしく成長できる学校』に尽きる。“自分らしさ”とは、一つの正解がないものなので、難しいかもしれない。由比ガ浜中では、まず『あなたはあなたのままでいい』ということを大事にしていく。その上で、自分の好きや得意が見つかっていけばいい。一緒に私たちと考えて、探究していけたら」と思いを述べた。

また、同校で取り組んでいく学びについて「一人一人、学び方も違う。個性に合わせた学び方を大事にしていきたいと思っている」と話し、「これまでみんなと違う、みんなと同じようにできないことで苦しさを感じていた子もいるかもしれない。でも、これからはみんなと違うことが大事な社会になっていく。この学校で、個別最適な学びと協働的な学びに本気で取り組んでいく」と強調した。

同校では特色として▽生徒の安心を育む充実した体制▽自分のペースで学べる柔軟な教育課程▽「個別最適な学び」と「協働的な学び」▽新教科「ULTLA」▽保護者へのサポート━━を上げている。

まず体制については、生徒の定員30人に対し、教員ら約10人のスタッフが支援にあたる。スクールカウンセラーが生徒と日常的に相談できる環境も整える。また、年間授業時数は770時間に削減予定で、朝も9時30分までの登校とゆとりを持たせる。個別に学習できるスペースや、協働で学習できるスペースなど、多様な学習スペースを用意。毎日登校が基本ではあるものの、生徒の状況に合わせて登校ペースも相談しながら決めていくとしている。

「個別最適な学び」と「協働的な学び」に取り組むために、少人数やティーム・ティーチングによる教育活動を原則とし、一人一人の学習状況に応じた指導体制を充実させる。生徒同士の関わり合いや学び合い、地域の人たちなど、多様な他者と協働しながらの学びにも取り組んでいく。加えて、毎日20分間、AIドリルなどを活用して国語、数学、英語の学習に取り組む時間を設定。「音楽」「美術」「技術・家庭」の3教科は、新教科「CTime」とし、各教科の基礎基本を学ぶとともに、自分の興味関心に合わせて学びたい教科を選択して深く学べるようにする。

また、同市では2021年から不登校や学校を休みがちになっている児童生徒を対象とし、森やお寺、海など鎌倉の地域特性を生かした体験型探究プログラム「かまくらULTLAプログラム」を実施してきたが、その要素を取り入れた新教科「ULTLA」も年間140時間取り組む予定だ。「ULTLA」で教科横断的に学ぶことで、授業時数を削減した教科の内容も補完していく。

保護者へのサポートとしては、教員やスクールカウンセラーが定期的に面談を行ったり、定期的に懇談会などを実施したりして、保護者同士が安心して話ができる場をつくっていく。

加えて、全校生徒を10人程度の異学年の「ホームグループ」に分けて活動することも特徴的だ。同市教委教育文化財部多様な学びの場づくり担当の坂本卓担当課長は「朝や帰りのホームルーム、学活などを縦割りのホームグループで過ごすことで、社会性や協調性を育んでいきたい」と説明した。

説明会終了後には、希望者が残り、保護者と子どもに分かれて、教育委員会のスタッフとの意見交換会が行われた。

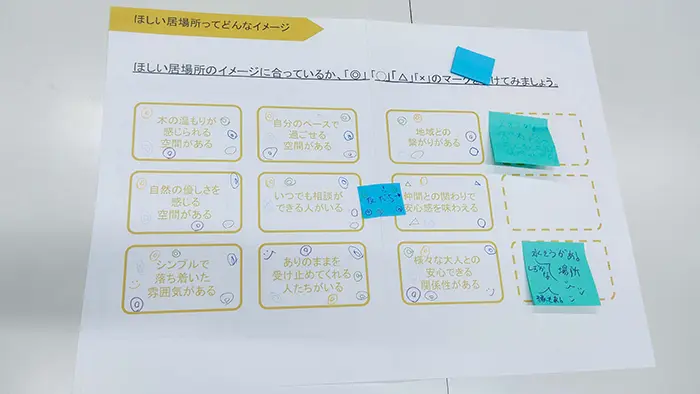

19日の説明会後の子どもたちの意見交換会には7人が参加。子どもたちは教委が提示した「ほしい学びの場」「ほしい居場所」の選択肢について、◎や〇、△、×などで意思表示していった。「ほしい学びの場」については、「座学だけでなく活動型の授業がたくさんある」「分からないことを大人や仲間にいつでも聞ける」「本物に触れる 体験から学べる」などに、「ほしい居場所」については「さまざまな大人との安心できる関係性がある」「シンプルで落ち着いた雰囲気がある」「自分のペースで過ごせる空間がある」などに多くの◎が付いていた。

子どもたちは「一人一人が集中できるところが欲しい」「より高度なことを学びたい」「気持ちがいつもと違う時など、好きな時に1人で学べる場があったら」「楽器がたくさんある音楽室が欲しい」と率直な意見を出し合っていた。

保護者向けの意見交換会では、参加した保護者らが3つのグループに分かれ、「ほしい不登校支援」や「ほしい支援コミュニティー」の必要性について語り合った。

「ほしい不登校支援」については、とりわけ「学校との円滑な連携」「環境調整への合理的配慮」に◎を付けている保護者が多いようだった。また、提示された項目以外に「ある程度の学力がついていないと、保護者としては不安。自宅学習ではうまくいかない」「学習面で何が得意で、何が難しいのかを見いだしてもらえる場が必要」など、学習面での支援を要望する意見も聞かれた。

また、多くの保護者が「支援コミュニティーがあったらよい」と回答。「子どもの不登校を経験した『先輩』に出会える場が欲しい」「特性のある子の保護者同士で語り合うと救われる。学校に行けている子の保護者にはどうしても言えないことがある」など、似たような状況にある保護者同士で助け合う場が必要だという声が寄せられた。

子どもたちや保護者から寄せられた意見は同市の担当者に伝えられ、新しい学校づくりに生かすための参考資料となる。高橋教育長は「みんなが話してくれたことを新しい学校に生かしていきたい。みんなが思い描いたイメージが由比ガ浜中の在り方を生み出していく」と参加した子どもたちに語り掛けた。

今後、同校への転入学を希望する人は、在籍校面談や教育委員会面談、学校体験などといったプロセスを経て、転入学が決定する。坂本担当課長は「学びの多様化学校以外にも市内の小中学校には今年度から3年かけて全校に校内フリースペースを開設していくなど、子どもたちに多様な選択肢を用意している。由比ガ浜中はあくまで選択肢の一つ。たくさんの対話を重ねながら、その子に一番合う場を一緒になって考えていく」と説明した。