地域移行後の中学生年代のスポーツ環境の在り方について、スポーツ庁は8月29日、「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」の下に設けられた「ワーキンググループ(WG)」の初会合を開いた。友添秀則主査(環太平洋大学体育学部教授)は、WGで検討すべき論点として、地域移行後の部活動についての学習指導要領への記載を挙げ、委員間でディスカッションが行われた。

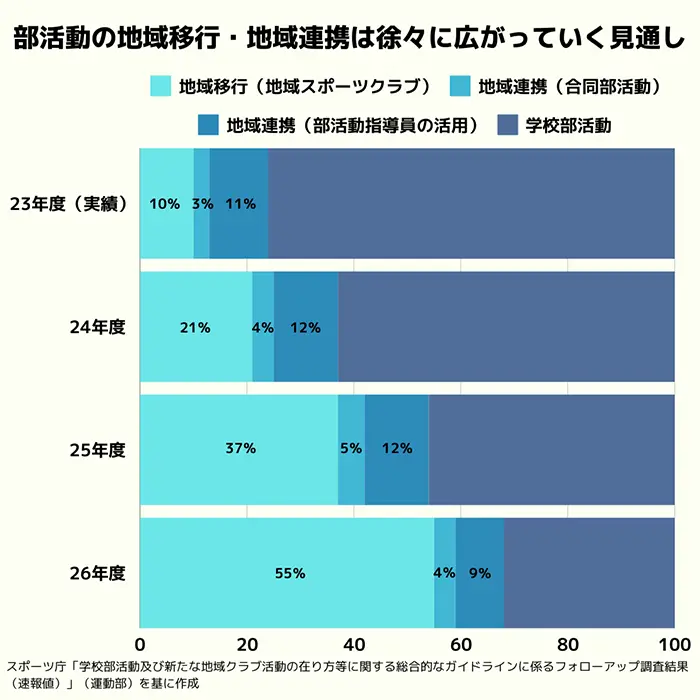

文部科学省では2023~25年度を、各地で休日を中心とした部活動の地域移行を展開していく改革推進期間と位置付け、地域移行後の受け皿となる地域クラブ活動も想定した総合的なガイドラインを策定している。5月13日~6月7日に全国の自治体などに行われたガイドラインのフォローアップ調査(速報値)によると、77%の自治体が今年度までに部活動の地域移行に関する協議会を設置済みまたは設置予定で、51%の自治体で推進計画を策定済みまたは策定予定と回答している。実際に、休日に地域スポーツクラブでの活動や合同部活動の実施、部活動指導員の活用など、地域移行・地域連携に取り組む運動部は24%で、今後増えていく見通し(=グラフ)だが、指導者の質・量の確保や学校などとの連携、持続可能な運営体制の構築、大会の在り方など、課題は多岐にわたっている。

こうした状況を踏まえ、26年度以降の地域クラブ活動の支援やガイドラインの見直しに向けて、スポーツ庁と文化庁は「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」を設置し、スポーツと文化芸術についてそれぞれWGで具体的な論点を検討することにした。

地域スポーツクラブ活動のWG初会合では、これらの論点に関して、委員がそれぞれ意見を表明した。それを受けて友添主査は、WGでの議論の方向性として▽地域スポーツクラブの理念や在り方とは何か▽地域スポーツクラブの基準や要件は何か▽学習指導要領に、地域移行した後の部活動をどのように位置付ける必要があるか――の3点を提示。特に学習指導要領への記載については「個人的には、学校の部活動と同じように地域クラブ活動も学校と地域が連携・協働することについて、学習指導要領上で整理する必要があるのではないかと思っている」と指摘し、委員に意見を求めた。

運動部活動の地域移行に先行的に取り組んでいる駒崎彰一委員(東京都渋谷区立原宿外苑中学校校長)は「地域連携はとても重要だと思うので、そういった意味では(部活動を)完全に切り離すのではなくて、地域と連携した形での教育課程との関連付けができれば、いろいろな学びもできる」と、学習指導要領に記載すべきだとの立場を取った。

また、新宮領毅委員(日本中学校体育連盟専務理事)は、部活動の地域移行の動きを受けて、教員の間に部活動離れが広がっていることを懸念。「校長が協力を願っても、『やらなくてもいいんですよね』『社会教育ですよね』というような捉え方を強くしている方がかなり多く出てきていて、大変心配している。その意味でも学習指導要領には、ぜひ適切に文言も含めて位置付けていただけると助かる」と述べた。

松尾哲矢委員(立教大学スポーツウエルネス学部教授)は「課外活動をどうやって支えていくのかというのが、教育でもとても重要になる。そういった意味では、地域の部活動を積極的に学校教育の中の一つとして位置付けながら、価値付けていくことが必要だと思う。活動も部活動に限らず、大学のサークルのような自主的に行われる活動も積極的に行動できるようなものになっていくといいのではないか。地域移行は学校から地域への切り離しではなくて、学校と地域が一体となって連携しながら、子どもを中心としてみんなで支えていくような世界観を持って、進めていくのがとても重要ではないか」と強調した。