こども家庭庁はこのほど、今年4月の待機児童数調査結果を公表した。保育の受け皿拡大や就学前人口の減少などにより、待機児童数は2567人と7年連続で減少しており、87.5%の市区町村で待機児童なしだった。一方、宅地開発や転入者の増加などで申込者数が想定以上に増加したり、保育士が確保できなかったりしたなどの要因で待機児童数が増加した地域もあった。

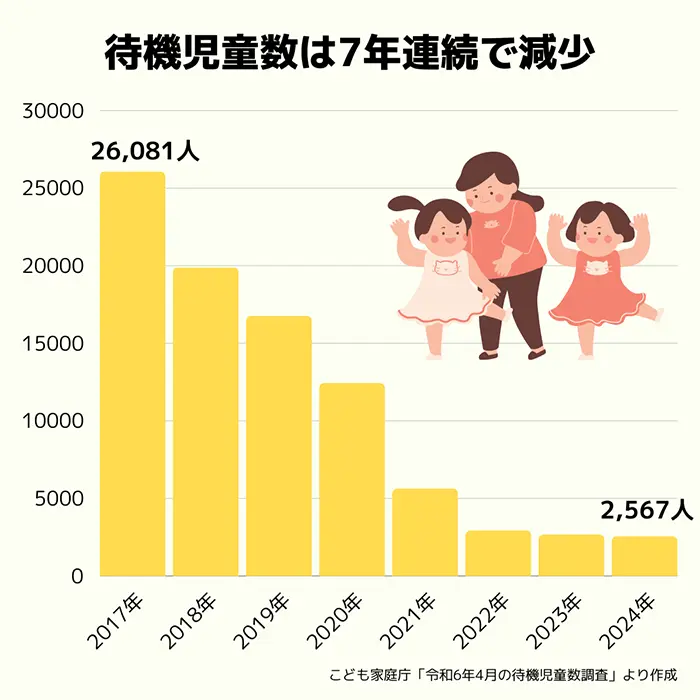

調査結果によると、待機児童数は前年より113人減少。ピークだった2017年の2万6081人から10分の1以下になり、7年連続で減少している。

内訳をみると、87.5%の市区町村(1524自治体)では待機児童なしだったが、待機児童数が50人以上の自治体は6自治体と、前年と比較して横ばいだった。加えて、待機児童100人以上の自治体は2自治体に増加した。

24年の待機児童数が前年から減少した自治体にその要因をアンケート調査したところ、「受け皿の拡大」(49.4%)、「申込者数が見込みを下回った」(24.9%)が多かった。申込者数が見込みを下回った理由としては、「就学前人口が想定以上に減少」(76.6%)に回答が集中しており、少子化の影響が大きいとみられる。

また、24年4月時点で待機児童のいる自治体に待機児童を解消できなかった要因について尋ねたところ、「申込者数の想定以上の増加、または計画していた利用定員数の不足」(46.5%)、「保育人材の確保が困難」(46.1%)、「保育需要の地域偏在」(38.7%)が上位に挙がった。

少子化の影響で全体的な保育ニーズは今後、減少傾向とみられるが、25~44歳の女性就業率の上昇傾向や、共働き世帯割合の増加などにより、保育ニーズの変動も考えられる。また、今回待機児童数が増加した地域では、宅地開発や転入者の増加などが要因だったケースもあり、地域の事情についても注視していく必要があるとしている。

こども家庭庁の担当者は今後の取り組み方針について、「21年度からの『新子育て安心プラン』に基づき、引き続き待機児童解消のための取り組みを進めていく。年度ごとに自治体における保育ニーズや待機児童の状況を確認しながら、保育の受け皿拡大量の見込みを把握するとともに、保育士の処遇改善や業務負担軽減を進め、保育人材の確保を図っていく」と述べた。