文部科学省は8月29日、来年度予算案の概算要求を公表した。教職調整額や各種手当の改善には、新たに232億円の予算が計上されており、こうした教員の処遇改善がどの程度認められるかが注目点だ。前年度の状況を見れば、文教予算の総額が大幅に増やされることは考えにくく、増加があるとしても教員の人件費に関わる額程度となり、新規の項目がそのまま認められる可能性は低いのではないか。

本紙8月29日付で報じられているように、文科省は同日、来年度予算案の概算要求を公表した。一般会計では、今年度当初予算比11.5%増となる5兆9530億円が計上されている。今回はこの概算要求を読み解いてみよう。

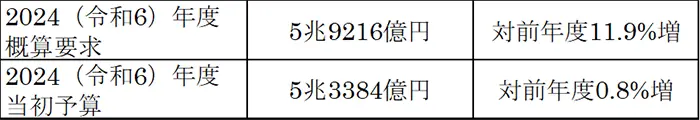

言うまでもなく、概算要求は各省庁が財務省に対して次年度必要な経費を概算的に求めるものであり、今後の折衝や国会での審議を経て、正式な予算となっていく。今年度予算で言えば、一般会計の概算要求と実際の当初予算は、それぞれ次の通りだった。

国の財源が厳しい状況を踏まえれば、文科省予算が大幅に増えることは考えにくい。実際、概算要求から大幅に総額が削られ、前年度当初予算に近い額で決定したことが分かる。

それでも、今年度当初予算は前年度から0.8%、金額にして443億円の増となった。領域別で見ると、次のように前年度からの増加はほぼ文教関係の予算である。

文教予算増加分の大半を閉めるのが、教員の人件費などに使われる義務教育費国庫負担金であり、前年度の1兆5216億円から1兆5627億円と約410億円の増となっている。

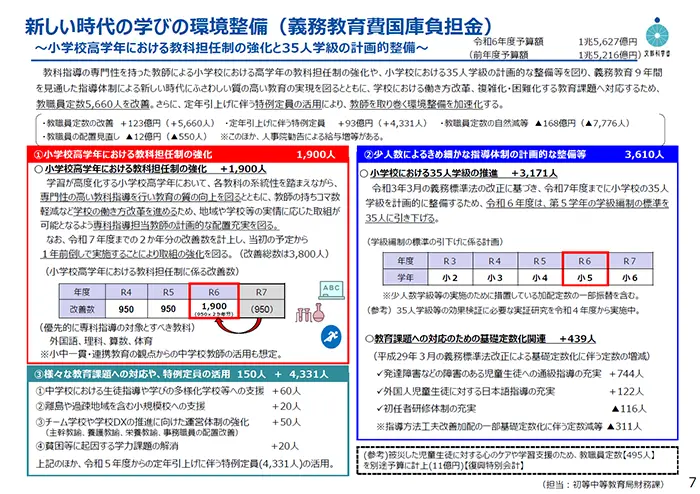

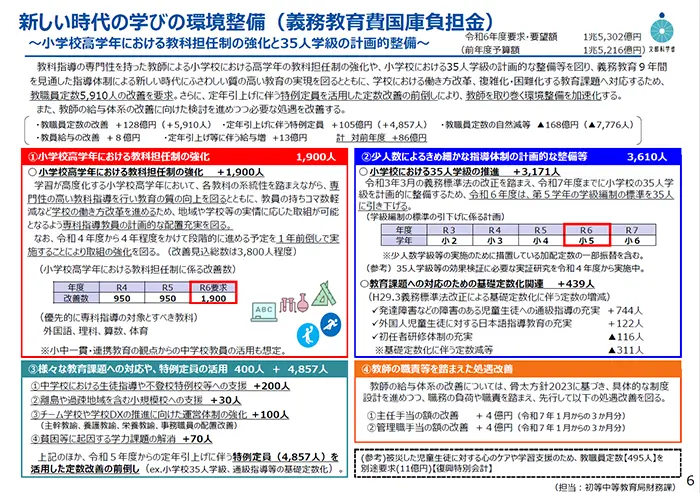

一見、義務教育費国庫負担金がこれだけ増額されたのは、小学校高学年における教科担任制の強化や少人数学級推進のためと思われるかもしれない。文科省の今年度予算説明資料にも、次のように書かれている。

しかし、教科担任制などに関する教職員定数の改善は、+123億円(+5660人)に過ぎず、少子化などによる教職員定数の自然減などの▲168億円(▲7776人)を埋め合わせるほどにも至っていない。定年の段階的引き上げに対応して教員数を調整するために「定年引き上げによる特例定員」が別途付けられていることで、トータルの教職員定数が増えている状況であった。

以下のように、今年度予算概算要求時には、義務教育費国庫負担金は対前年度+86億円とされていた。

結局、義務教育費国庫負担金がある程度増額されたのは、人事院勧告による給与増によるところが大きいと考えられる。

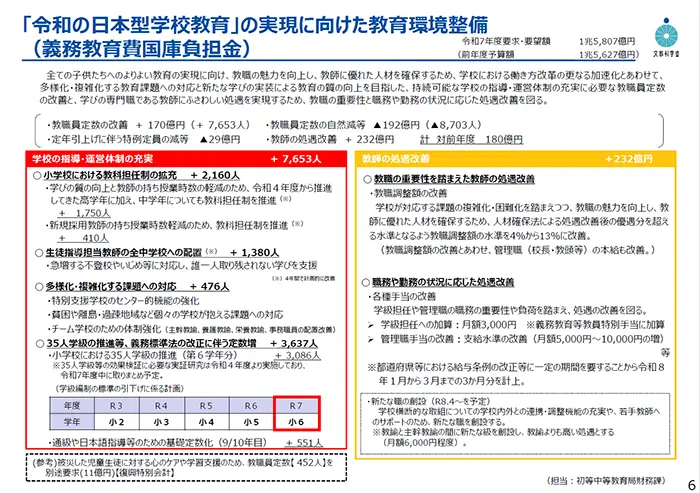

では、来年度概算要求はどうか。何といっても、教員の処遇改善がどの程度認められるかが注目点だ。概算要求資料は次のようになっている。

小学校における教科担任制の拡充、35人学級の推進などに加え、生徒指導担当教師の全中学校への配置なども盛り込まれた結果、教職員定数の改善として定数7653人増、予算にして170億円増が盛り込まれている。しかし、教職員定数の自然減で、8703人減、192億円減となっており、教職員定数は全国で1000人以上の減となる。

教職調整額の改善や各種手当の改善のためには、新たに232億円の予算が計上されている。ただしこれは、2026年1月から3月までの3カ月分であることに注意が必要である。教職調整額などの増額が行われた後は、通年で年間1000億円程度の予算が必要となる。

結果として、義務教育費国庫負担金の要求額は、対前年度180億円増となっている。これは、教職員定数を1000人以上減らし、教職調整額や各種手当の改善を3カ月分算入したものである。今後、人事院勧告による給与増が生じれば、その分さらに予算が必要となる。

来度概算要求では、他にも注目点がある。以下、列挙しよう。

・GIGAスクール構想支援体制整備事業等 88億円(新規)

・高校DX加速化推進事業 107億円(新規)

・国立大学法人運営費交付金 1兆1145億円(前年度予算額 1兆784億円)

前年度の状況を見れば、文教関係の予算の総額が大幅に増やされることは考えにくく、増加があるとしても教員の人件費に関わる額程度になることが想定される。そうなると、一連の項目が概算要求のまま認められる可能性は低いのではないか。そして、教職調整額などの改善が通年で影響する26年度以降の予算においては、他の項目の予算削減圧力がさらに強くなるのではないか。

文教予算全体を増額するという政治的決断がなければ、義務教育などの教員の処遇の改善が、GIGAスクール構想や学校のDX化、国立大学法人の運営改善などのための予算を圧迫していくと考えられる。今後の文科省と財務省との折衝に、さらには文教予算についての政治的な判断に、注目する必要がある。