9月17日に示された文部科学省の「今後の教育課程、学習指導及び学習評価等の在り方に関する有識者検討会」の論点整理(案)では、次期学習指導要領を見据えた重要なポイントが提示されている。昨年12月以降、15回にわたる会議を踏まえて取りまとめられた論点整理は今後、学習指導要領の改訂をはじめとする教育課程の改善の検討の基礎的な資料として活用されることが期待される。論点整理案の構成を基に、その内容を詳しくみていく。

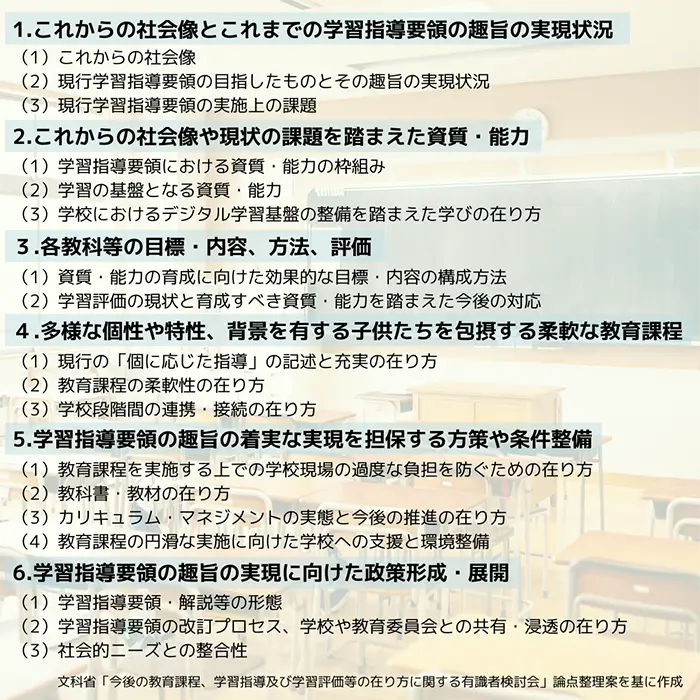

「1.これからの社会像とこれまでの学習指導要領の趣旨の実現状況」は①これからの社会像②現行学習指導要領の目指したものとその趣旨の実現状況③現行学習指導要領の実施上の課題――の3つで構成されている。

①では、不登校児童生徒や特別支援教育の対象となる児童生徒、外国人児童生徒などの教育的支援を要する子供が増加していることや、家庭の経済的な困窮によって教育や体験の機会が乏しく、さまざまな面で不利な状況に置かれている子供たちがいることを踏まえ、こうした多様な子供たちを学校教育の中で包摂し、特定分野に突き抜けた興味や関心を示したり、特異な才能を有したりしている子供も含めて、一人一人の強みを伸ばしつつ、より良く資質・能力を育んでいくことにより、豊かで幸福な人生を送れるようにすることが重要だと強調。

生成AIの台頭などによって現行の学習指導要領が描いた2030年ごろの社会像が想像以上の速さで実現したとして、非連続的な変化が予想される未来に向き合って教育の在り方を考えることと、学校の現在の課題に向き合って連続的な今を生きる子供たちのよりよい学びや幸福を確かなものにしていくこと、よりよい教育を通じてよりよい社会の創り手を育てるという発想のいずれも大切にしながら、今後の教育課程の在り方を検討する必要があるとした。

その上で、コロナ禍での長期にわたる臨時休業や感染防止対策の状況を振り返り、学校が学力だけでなく、全人的な発達・成長を保障し、他者と安全・安心につながれる居場所・セーフティーネットとしての役割を担っていることを確認。学校が、学年・学級集団の中で多様な他者に出会い、社会を形成していく上で不可欠な人間同士のリアルな関係づくりを学ぶ貴重な場になっているとした。

②では▽学力観を「内容」中心から「資質・能力」を基盤としたものへと拡張▽「資質・能力」の育成に向けた授業改善の視点として「主体的・対話的で深い学び」を提起▽各教科等の「見方・考え方」の提起により、各教科等の特質に応じた物事を捉える視点や考え方を明らかにし、各教科等を学ぶ本質的な意義を明確化――などの現行学習指導要領の方向性をおおむね妥当と評価する一方、③では現行学習指導要領の課題として、誤解を招く用語など、学習指導要領における記載で分かりにくい側面があったことや、教師の多忙化、教師不足などが学習指導要領の趣旨の浸透や実現を妨げている側面があると指摘。

教育課程の実施に伴う負担への指摘に真摯(しんし)に向き合う必要性はあるが、その負担感がどのような構造により生じているかを精緻(せいち)に議論すべきだとし、その際には教師の「ワーク・オーバーロード」と、いわゆる「カリキュラム・オーバーロード」の諸課題は区別して議論し、教科書や入試の影響なども含めた授業づくりの実態を全体として捉え、教育課程の実施に伴う過度な負担感が生じにくい仕組みを検討すべきだとした。

「2.これからの社会像や現状の課題を踏まえた資質・能力」は①学習指導要領における資質・能力の枠組み②学習の基盤となる資質・能力③学校におけるデジタル学習基盤の整備を踏まえた学びの在り方――で構成。

①では「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」の3つの柱で資質・能力を整理したことは妥当としつつ、これらの資質・能力には理解のブレが見られ、資質・能力の育成の障害ともなっているために、さらなる整理・具体化が必要だとし、例えば、「知識及び技能」は個別的知識及び技能と概念的知識・方略の関係性を整理すること、「学びに向かう力、人間性等」では多義的な解釈がされていることから、さらに整理すべきだとした。

②では、言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力といった「学習の基盤となる資質・能力」に関して重複する部分が多く、これらが求めている資質・能力が十分に学習指導要領で表現されているかどうか、デジタル学習基盤との関係も含めて関係性の整理と具体化を図る必要があると指摘。特に情報活用能力については、生成AIの加速度的発展によるSociety5.0のリアリティーが増す中で、教育課程全体での扱いに加え、各教科等を通じた具体的な充実方策も併せて検討し、その際には情報活用能力の向上による探究的な学びの充実を一体的に考えていくべきだとした。

③では、デジタル学習基盤は今後の学習者主体の学びを支える極めて重要なインフラであるとし、諸課題に向き合いつつ積極的な活用を推進していくことが重要だと強調。変化の速い情報技術の領域などでは、最新の状況に応じた学びを確保するための方策や、生成AIが資質・能力の在り方、教育方法にどのような影響を及ぼすのかといった検討が行われるべきだとした。

「3.各教科等の目標・内容、方法、評価」では、①資質・能力の育成に向けた効果的な目標・内容の構成方法②学習評価の現状と育成すべき資質・能力を踏まえた今後の対応――で構成。

①は、学年を超えた教科の系統性や単元の本質的な問い、探究課題などをイメージしやすく、授業づくりや授業改善、教師の力量形成に直結する理解しやすいものとすることや、各教科等の本質的な内容に関する深い理解を伴う資質・能力の育成を前提にしつつ、子供の個性・特性を生かして多様な学び方ができるようなものにしていく必要があるとし、各教科等の目標・内容について、中核的な概念や方略を中心に分かりやすく構造化することを一層検討すべきだとした。ただし、単に学習指導要領の内容量を削減すればよいといった短絡的な議論とならないようにすべきだとくぎを刺した。

教育方法の記述の在り方に関しては、具体的なイメージを豊かにする一方で、深い納得を伴う実践とはならず、結果的に十分に効果が見込めない恐れもあるとし、「主体的・対話的で深い学び」の基本的な考え方は維持し、学習指導要領の趣旨の実現に向けた教育課程の編成や授業改善における指導観、教材観などは明確にできるようにしつつも、教師個々の指導方法に関する制約や留意点を増やすことは避け、教師にさまざまな裁量が生まれるような目標・内容の示し方の工夫を求めた。

②では、資質・能力の育成につながるよう学習評価の質を高めていくことは、教師の力量形成や授業改善に直結するものであり、指導と評価の一体化を一層進めるのが重要だとし、「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の3観点で行うとした現行の観点別評価は、授業改善で重要な役割を果たしているとした。

その半面、特に「主体的に学習に取り組む態度」は、主体性の意味が具体的に整理されていないこともあり、ノート提出の頻度といった「勤勉さ」の評価にとどまっている学校があること、毎回の授業で3観点全てを見取らなければいけないという誤解によって、評価材料を集めることのみを目的に毎時間振り返りを書かせるといった評価のための指導に追われる「指導の評価化」の状況が生まれていること、見取り・形成的評価・総括的評価が区別されず、学習評価の全てが評定の対象として行われることによって、評価の結果が学習の改善に結び付きにくいことなどの課題を挙げた。

その上で、教師の力量形成や授業改善に効果的で、子供の学習の改善に資するよう、学習評価の観点や頻度の在り方、形成的評価と総括的評価の効果的な使い分けの在り方を検討すべきだとし、特に「主体的に学習に取り組む態度」は、資質・能力としての「学びに向かう力、人間性等」の整理状況を踏まえつつ、子供がより主体性を発揮できるようにする観点から検討すべきだと提言した。

「4.多様な個性や特性、背景を有する子供たちを包摂する柔軟な教育課程」は①現行の「個に応じた指導」の記述と充実の在り方②教育課程の柔軟性の在り方③学校段階間の連携・接続の在り方――で構成。

①では、現行の学習指導要領でも「個に応じた指導」が重視され、個別学習やグループ別学習など、ある程度の指導方法の具体例が記載されているが、2021年1月に出た中教審答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~」を踏まえると、学習者自身が主体的に学習を調整していく観点からの記述が不足していると指摘。子供が興味・関心や能力・特性等に応じて自ら教材・方法・ペースなどを選べる学習環境を教師が適切にデザインするなど、学習者が主体的に学ぶ中で自ら学習を調整しつつ、資質・能力を身に付けることの重要性や、その中で教師が発揮すべき指導性についての位置付けを具体的に議論すべきだとした。

なお、多様な子供の資質・能力を育成する上で、個々の子供を見取り、適切な指導や関わりを行う教師の指導性はより積極的かつ高度なものが求められ、時には教師の主導が重要な場面もあるとして、「教師は教えなくてもいい」「全て子供に委ねればよい」といった誤ったメッセージとして伝わることのないよう、最大限の注意を払うべきだとした。

②に関しては、多様な個性・特性を有する子供たちに応じた適切な支援・指導を行う観点から、学校が教育課程を編成する際の柔軟性と、子供一人一人に応じて教育課程を実施する際の柔軟性の両面から具体的な方策を検討すべきだとした。

前者の視点では教育課程特例校、授業時数特例校、小中一貫校、中高一貫校などの教育課程の特例制度を活用しやすくするとともに、各教育委員会の判断や学校のカリキュラム・マネジメントにより、各教科等の標準授業時数についてどのような柔軟性を持たせられるかなど、各学校の教育課程編成に関する教育委員会の裁量拡大の在り方を検討すべきだと明記。最低授業週数(年間35週以上)や単位授業時数(小学校45分、中学校50分)についても、現在でも学校の裁量が認められてはいるものの、硬直的な教育課程編成を助長しているという指摘もあることから、取り扱いを検討すべきだとした。

後者の視点では、子供が興味・関心や能力・特性に応じて自ら教材・方法・ペースなどを選択できることを整理しつつ、実施上の課題を丁寧に検討して示していくことが考えられるとした。

また、③では義務教育9年間を通した教育課程・指導体制などの在り方や高大接続の観点も含めて、その在り方を検討すべきだとし、特に幼児教育と小学校教育の連携・接続は、幼児教育の学びと連続性のある学びを小学校教育でも実現する観点だけでなく、小学校教育以降の資質・能力の育成につながる多様な体験をどの幼児教育施設でも経験できるようにするといった観点も含め、幼児教育と小学校教育が相互にその教育のよさを取り入れていくためにどうすればよいかを検討するよう求めた。

「5.学習指導要領の趣旨の着実な実現を担保する方策や条件整備」では①教育課程を実施する上での学校現場の過度な負担を防ぐための在り方②教科書・教材の在り方③カリキュラム・マネジメントの実態と今後の推進の在り方④教育課程の円滑な実施に向けた学校への支援と環境整備――で構成。

1章③で教師の「ワーク・オーバーロード」と「カリキュラム・オーバーロード」として指摘されている諸課題は区別して議論し、教育課程の実施に伴う過度な負担感が生じにくい仕組みを検討すべきだとしたのを踏まえ、①では学習指導要領の分量や教職員定数といった教育環境のいずれか一方で全てを解決するといった短絡的な議論に陥ることなく、負担が生じる原因に丁寧にアプローチし、教育課程と教育環境整備が全体的に機能すべきだとし、その上で、総授業時数は現在以上に増やさないよう検討すべきだとした。

②では、発展的な内容の充実や現行の学習指導要領への対応などに伴い、教科書の内容が充実し、ページ数が大幅に増えていること、入試の影響で、教科書の内容を全て教えなくてはいけないという考え方が根強く、教育課程の負担感を踏んでいること、経験の浅い教師でも充実した指導ができるように教科書が工夫された結果、かえって教師の創意工夫や指導力向上を阻んでいるといった課題を挙げた。その上で、GIGAスクール構想による1人1台端末の整備によって、子供が多様な教材に自らアクセスできるようになったことも踏まえて、教科書に関して、新しい学びにふさわしい内容や分量、デジタル教科書の在り方を検討すること、教科書だけでなく、AIなどのデジタル教材や学校用家具、学校施設などの子供の学ぶ環境全体に目を向けて、資質・能力の育成に必要な教材などの整備を進めることが求められるとした。

③では、学校現場でカリキュラム・マネジメントを実施していく認識が高まっているものの、計画を立てて順守することに注力してしまうあまり、子供や学校の実態に応じて、年度途中でも柔軟に見直しながら実施していくことに課題があり、学習指導要領が変化しても学校を取り巻くシステムや組織文化が旧来の状態にとどまってしまう状況を脱却するというカリキュラム・マネジメントの趣旨が十分に具現化するところまで至っていないと指摘。④では、指導主事を配置していない基礎自治体があることを踏まえ、教育委員会や学校が自主的・自律的な取り組みを進めることができるように、地方教育行政を充実させ、学校への支援体制の強化を図るとともに、「社会に開かれた教育課程」を持続可能な形で実現できるよう、コミュニティ・スクールの充実を含む地域と学校、産官学と学校の連携方策を促進していくことに言及。資質・能力を育成するための教育課程の改善・充実と、教職員定数の改善をはじめとする教育条件整備は一体的に行っていく必要があると強調した。

「6.学習指導要領の趣旨の実現に向けた政策形成・展開」は①学習指導要領・解説等の形態②学習指導要領の改訂プロセス、学校や教育委員会との共有・浸透の在り方③社会的ニーズとの整合性――で構成。

①では、前述の「学びに向かう力、人間性等」のように、用語が多義的に解釈され、結果的に誤解を招く事例が見受けられるとして、用語の解説を設けるなど、用語間の関係や関連性といった全体の構造を分かりやすくすることを検討すべきだとし、その際は、他国のカリキュラム・スタンダードの事例を踏まえ、図表の形式を活用したり、デジタル技術を活用して文書や解説を一体的に確認したりする形態の工夫を考えるべきだとした。

②では、従来の「文科省→各都道府県教育委員会→市町村教育委員会→学校」という固定的な経路での情報伝達や指導資料を中心とした情報発信だけでは、学習指導要領の趣旨や狙いが必ずしも十分に伝わらないのではないかとの懸念を示し、中教審における学習指導要領の改訂の審議の過程においても、教育委員会や学校に向けて資料を分かりやすいものとしたり、審議状況を積極的に発信したりするなどして、改訂の過程を通して子供や保護者を含む多くの関係者を巻き込み、学校や教育委員会と趣旨や内容を共有しながら浸透を図っていくことを提案。昨年施行されたこども基本法の趣旨を踏まえることも明記した。

また、学習指導要領の改訂後も、個々の教師が自らの課題に引き付けて、当事者意識をもって理解できるよう、より対話的な関係の中で趣旨を伝えることのできる機会を設けるといった工夫について、検討する必要があるとした。

③では、学習指導要領の趣旨や狙いが保護者や産業界などの社会的ニーズと整合している必要があり、乖離(かいり)が大きいと、学校でその取り組みを実施しにくくなってしまったり、公立学校離れを招いたりするなど、意図せざる結果を招きかねないとしつつ、保護者や社会のニーズ自体に課題がある場合もある点に留意が必要だとし、新たな社会で求められる資質・能力やそれを育成する学びの在り方、それに対する支援について、学校関係者だけでなく、幅広い社会的合意を得ることが重要だとした。