「動物などがふんわりと柔らかそう」といった意味で「もふもふしている」を使った経験がある人が過半数を超えるなど、さまざまな日本語の新たな表現が使われていることが、文化庁が9月17日に発表した2023年度「国語に関する世論調査」の結果で明らかになった。また、ローマ字での日本語の表記について、例えば「交番」では平仮名での表記通りの「kouban」よりも「kōban」と、伸ばす音は符号を付けた書き方が読み書きしやすいと答えた人が多いことも分かった。

この調査は、国語に関する意識や理解の現状について把握するため、1995年度から毎年実施している。23年度は全国の16歳以上の男女計6000人を対象に調査票を郵送し、3559人(59.3%)から有効回答を得た。

その結果、日本語の新しい表現について、「時間や手間をかけずに終わらせる」といった意味で「さくっと終わらせる」、「動物などがふんわりと柔らかそう」という意味で「もふもふしている」、「ゆっくり、のんびりする」という意味で「まったりする」という表現を「使ったことがある」と答えた人が、それぞれ過半数に達し、8割台が気にならずに受け止めていることも分かった。

本来とは異なる用法に変わりつつある言葉については、「悲喜こもごも」を、「悲しみと喜びを次々に味わうこと」という本来の意味で理解している人は43.4%で、49.7%は「悲しむ人と喜ぶ人がさまざまにいること」と捉えていた。また、「悪運が強い」という表現も、本来の意味とされてきた「悪い行いをしたのに、報いを受けずにいる様子」を選択したのは24.3%にとどまり、「悪い状況になっても、うまく助かる様子」が67.2%と上回った。

ローマ字での日本語の表記について、「どのローマ字表記が読み書きしやすいか」も尋ねたところ、「交番」では平仮名での表記通り「kouban」と答えたのは37.0%で、「kōban」と答えたのは40.8%だった。「大江戸」では「Ooedo」としたのは30.6%にとどまり、「Ōedo」と答えた人が40.9%と上回るなど、伸ばす音は符号を付けた書き方が読み書きしやすいと答えた人が多かった。一方で「ぼっちゃん」は「bocchan」と答えた人が47.3%と最も高く、「botchan」(33.9%)、「bottyan」(16.6%)と続き、ヘボン式で用いられることがある「botchan」を選ぶ人は2番目に多い結果となった。

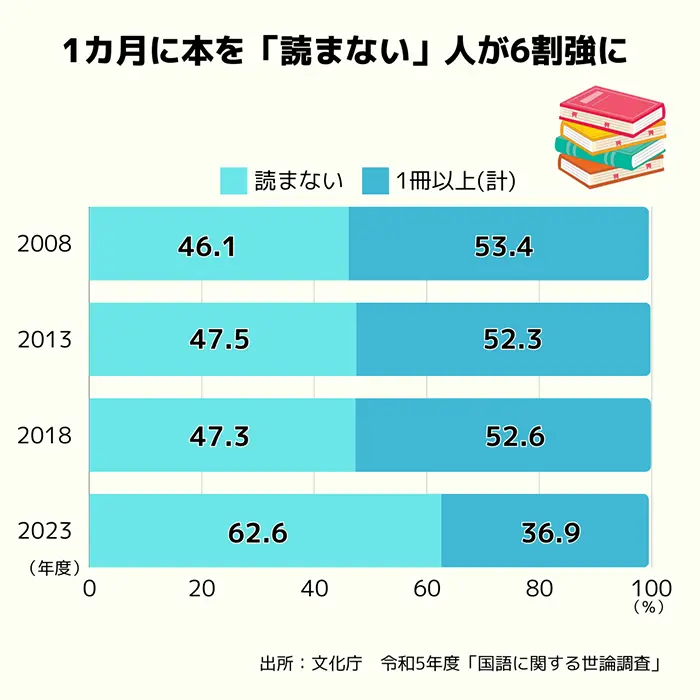

また、電子書籍を含めて「1カ月に大体何冊くらい本を読んでいるか」という問いに対し、「読まない」と回答した人が62.6%、「1、2冊」が27.6%だった。本を読まない人の割合が6割に達したのは、同種の調査を08年度に始めて以来、初だという。また、今回の調査では「読まない」と回答した人たちに「本以外の文字・活字による情報(SNS、インターネット上の記事などを含む)を読むことがどのくらいあるか」と尋ねたところ、「ほぼ毎日ある」が75.3%だった。

読書量の変化についても尋ねたところ、「読書量は減っている」が69.1%、「読書量はそれほど変わっていない」が24.5%、「読書量は増えている」が5.5%だった。「減っている」と回答した人に、その理由を2つまで挙げてもらう形で聞いたところ、「情報機器(携帯電話、スマートフォン、タブレット、パソコン、ゲーム機など)で時間が取られる」が43.6%で最も高く、次いで「仕事や勉強が忙しくて読む時間がない」が38.9%、「視力など健康上の理由」が31.2%だった。

文化庁国語課の村瀬剛太課長は「スマートフォンなどの普及や高度化もあり、SNSなどの利用者が広がり、そこに時間を取られて従来型の読書の時間が減っていると推測される」と話した。