「見方・考え方」を存分に働かせる授業を経験すると、子どもたちの知識の質はどのようなものになるのか。この問いには、認知心理学の熟達化研究が参考になる。

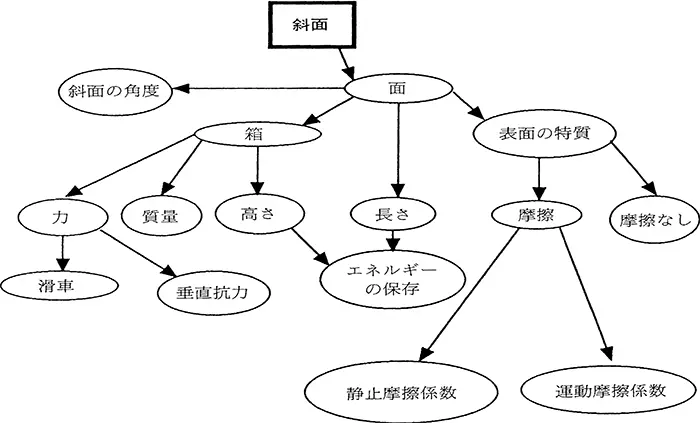

例えば、物理学の熟達者(物理の博士号取得者)と初心者(学部学生)が斜面を物体が滑り降りる問題を解くのに用いる知識は、要素の数では大差ないものの、知識同士の結び付き方に違いがあり、それは思考にも影響していた(図1、図2)。

初心者はまず、斜面の角度や長さなどの表面的特徴を連想し、その後にニュートンの法則やエネルギー保存へと意識を向かわせる。一方、熟達者はいきなり斜面問題に関わる物理法則を想起し、次に法則の適用条件を考え、最後に斜面の表面的特徴へと意識を向けていた。また、初心者は斜面問題とバネの問題を別種の問題と見なしたが、熟達者は解決に用いる原理や法則を根拠に同一カテゴリーに属すると判断した。

熟達者は物理学の学問構造に近似した質の知識を所有しており、そのことが世界を単なる物質の集まりではなく、物理法則によって支配されているシステムとして見ることを促していた。そして、日常生活で出合う事物や現象ですら、必要であれば、表面的な特徴に惑わされることなく、深層に潜む法則や原理の角度から眺め、処理することができる。

このように、各教科等の学びには、単に知識の量が増えるのみならず、知識同士の結び付き方が、その教科等の見方・考え方に沿った方向へと組み変わり、さらに洗練の度合いを高めることが期待されている。そこでは、表面的には大いに違って見える事物・現象・営為・洞察が、同じ原理の異なる現れに過ぎないことが感得される。

この知識構造の洗練、それがもたらす統合的な意味理解の深まりこそが「見方・考え方」がもたらすものである。これにより、子どもはより広範な対象について効果的な問題解決を可能とする有能さ、つまりその教科等が目指す資質・能力を高めていく。

知識の質を巡ってもう一つ重要なのが、自在に「活用」の利く知識になっているかどうかである。これにも、認知心理学の知見が参考になる。

問題解決に有用な時には迅速かつ確実に呼び出される状態になっている知識のことを、心理学では「活性化された知識」と言う。活性化された知識と生きて働かない不活性な知識とでは、記憶内における貯蔵のされ方に違いのあることが知られている。

不活性な知識の多くは、言語的な命題や事実として貯蔵されている。「車両走行中にアクセルペダルから足を離したり、低いギアにチェンジしたりすることによって生じる制動作用をエンジンブレーキという」といった具合である。伝統的なテストでは「アクセルペダル」や「制動作用」のところを空欄にして穴埋めさせたり、複数の選択肢から選ばせたりしてきた。しかし、それができることがどのような意味で「学力」なのか。

これに対し、活性化された知識は、条件(IF)節と行為(THEN)節の対として貯蔵されており、行為節に記述された知識がどのような場合に活用可能かは、条件節に明記されている。「もし、長い下り坂や雪道ならば」(条件節)、「車両走行中にアクセルペダルから足を離したり、低いギアにチェンジしたりすることによって生じる制動作用(=エンジンブレーキ)を使って走行しなさい」(行為節)といった具合である。

自動車学校ならば、エンジンブレーキを言葉として知っているだけで終わることはあり得ない。その知識をどのような場面で用いるか、なぜそうするのかについてもしっかりと指導し、さらにさまざまな状況で実地に経験を積ませるのが普通であろう。およそ学校以外の学びの場では、学習とは常にそのような質のものである。

ところが、従来の学校では行為節の指導にばかり意識を集中し、ともすれば条件節の指導を軽視してきた。その結果、子どもが所有する知識の多くは不活性な状態にとどまっている。まさに「何を知っているか」と「どのような問題解決を現に成し遂げるか」の乖離(かいり)であり、条件節の欠如は知識が生きて働かない、およそ最大の原因だった。

OECD生徒の学習到達度調査(PISA)はもとより、全国学力・学習状況調査や大学入学共通テストも、述べてきたような質の知識を受験者が所有しており、初めて出合う場面で適切に活用できるかを見ようとしている。もはや受験学力さえ、その質を大きく転換しているのである。