公立高校では突出して茨城県に多い数字入り校名の高校(ナンバースクール)について、茨城県教育委員会は外部有識者らによる検討委員会設置の方針を9月19日の県議会常任委員会で示したが、5日後の24日、一転して検討委設置を見送ると県議会側に伝えた。県教委は高校の新たな魅力づくりの一環としてナンバースクールの校名を検討課題としたが、県議らの反発を受け撤回した形となった。

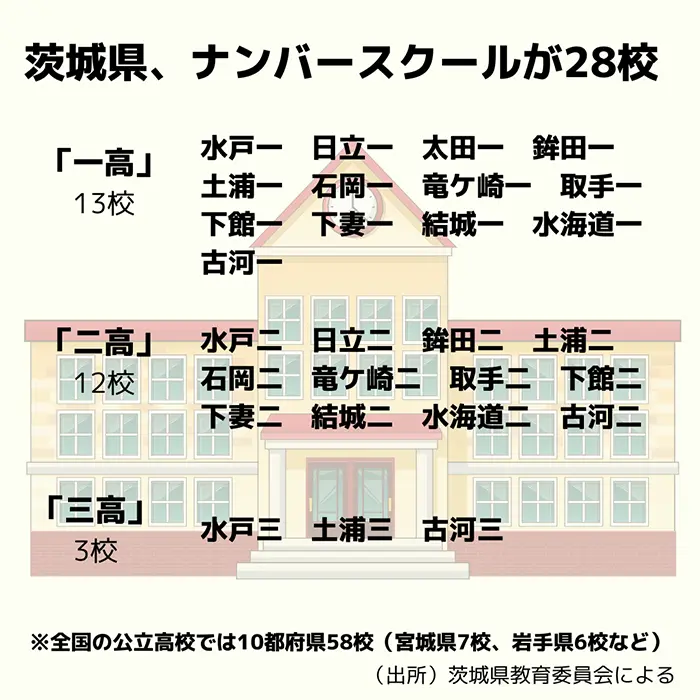

茨城県教委によると、同県内には、分校1校を含めて県立高校が95校あるが、そのうち28校が「第一」「第二」など校名に数字を冠したナンバースクール。水戸第一高校は通常「水戸一高」と呼ばれるように、地域名に続けて「一高」「二高」とする校名の高校は多く、「一高」は13校、「二高」は12校、「三高」は3校あるという。全国的に突出して多く、茨城県以外の公立高校では9都府県に30校で、公立ナンバースクールの半数近くが茨城県という状況だ。

県教委は9月19日の県議会の文教警察委と総務企画委に「県立高校(ナンバースクール)の校名に関する検討委員会」を設置する方針を説明。検討委は学識経験者や民間有識者、高校や中学校の校長、保護者、教育委員ら10人程度をメンバーとし、2025年1月をめどに提言を取りまとめる予定で、校名を変更する前提ではなく、幅広く議論する目的で設置する方針だったが、両委員会では「課題が明確でない」「高校教育改革は校名というより、幅広く議論すべきだ」という声が上がったという。県教委で再検討した結果、24日、両委員会所属の県議に対し、検討委設置を見送ることを伝えた。

県教委は今後、人口減少時代の中での高校の在り方などについて課題を分析し、外部有識者の声も聴きながら引き続き高校教育の改革を進めていくが、検討委を設置するかどうか検討方法は白紙としている。

ナンバースクールを巡っては、1月の県総合教育会議で「校名の伝統もあるが、新たな高校の魅力づくりを検討する必要がある」「校名の枠にとらわれ、変化を妨げている可能性はないか」といった議論があり、大井川和彦知事も「課題があるか研究する必要がある」との意向を示し、県教委で検討を進めてきた経緯がある。