スポーツ庁が10月14日に公表した2023年度の「体力・運動能力調査」の結果によると、コロナ禍前にほぼピークとなっていた小中高生の体力テストの結果が、コロナ禍を挟んで低迷していることが分かった。専門家は「コロナが影響しているとすれば、コロナ禍が明けても体力が回復してこないことが心配される」と話している。また、同調査が今回で60回目となったことを受けて、同庁は初めて3世代の体力・運動能力を比較した分析結果も公表し、「昔の子どもの方が体力があったと思われる」と評価している。

調査は1964年以降、毎年実施されており今回で60回目。今回は23年5~10月にかけて、全国の6~79歳の男女を対象に握力や上体起こしなどの体力テストと質問紙調査を行い、計5万9261人から回答を得た。

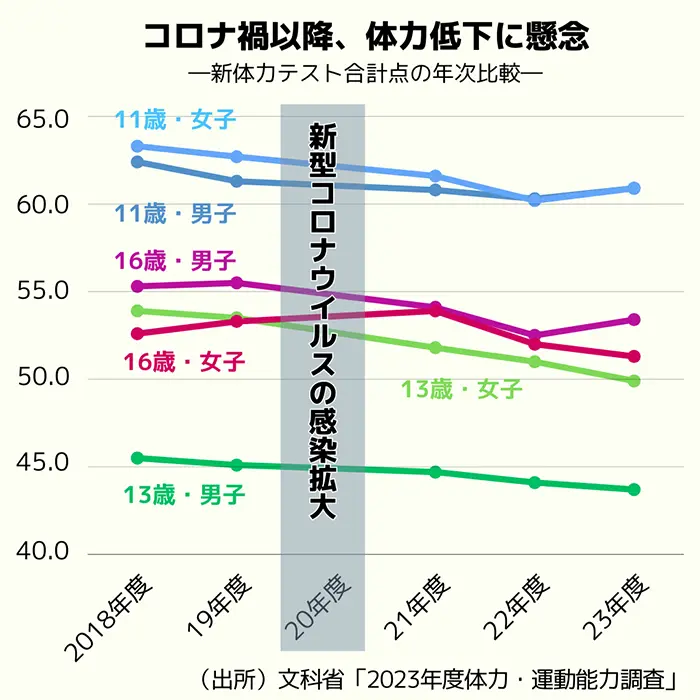

このうち現在の方式で体力テストが始まった1998年度以降、過去26年間の11歳(小学6年)と13歳(中学2年)、16歳(高校2年)の男女の体力テスト合計点の推移を見たところ、ほとんどが東京五輪前の2018~19年度の点数が最も高く、ピークとなっていたことが分かった。ところがコロナ禍を挟んで21~23年度にはいずれも点数が低下し、回復しない傾向が見られた。例えば13歳男子は18年度(45.5点)が過去最高値だが、23年度は43.7点まで低下し、13歳女子も18年度がピーク(53.9点)で、23年度は49.9点まで下がっている(点数のカウントの仕方は、年齢によって異なる)。

こうした結果について、順天堂大学大学院の内藤久士教授は「コロナ禍前は東京五輪に向けて運動しようという機運が全体的に醸成されて体力向上につながった可能性があることや、最近の猛暑による調査時期のズレの影響なども考えられ、コロナの影響かどうかまではこの調査では分からない」と話している。また、同学の鈴木宏哉先任准教授は「コロナの影響があるとすれば、コロナ禍が明けて生活が戻っても回復していないことは心配される。スマートフォンなどを視聴するスクリーンタイムの増加なども含めて、もう少しトレンドを見る必要がある」と分析している。

今回の結果について現場の教師に聞いた。都内の公立小学校の澤祐一郎主任教諭は「運動ができる(体力テストの結果がよい)子とできない(結果がよくない)子の差が大きくなってきているとともに、運動ができない・苦手な子の割合が年々増えているように感じる」と指摘する。また、小学校高学年では半数弱の児童がスマートフォンを持ち、外で遊ぶよりも動画視聴やオンラインゲームをして過ごす場面が多くなっていることも、合計点が下がり続けている要因の一つと感じると話している。同教諭は、点数の振るわなかった子が運動への自信を失うことにつながる面もあるため、子どもたちには人との「並行比較」ではなく、過去の自分との「垂直比較」を行い、ウェルビーイングに通じる「豊かなスポーツライフ」に向けて、運動の習慣化を図ってもらいたいと話している。

また、都内の公立中学校の体育科教諭も「運動好きな子と運動嫌いな子、体力の高い子と低い子の二極化が進み、コロナ禍が明けても全体的に体力・運動能力が戻らない面があるかもしれない」と指摘する。特に「オンライン化」「情報化」が進んだことで、スポーツよりもプログラミングを重視する志向が保護者も含めて高まっていることも背景にあるのではないかと語る。

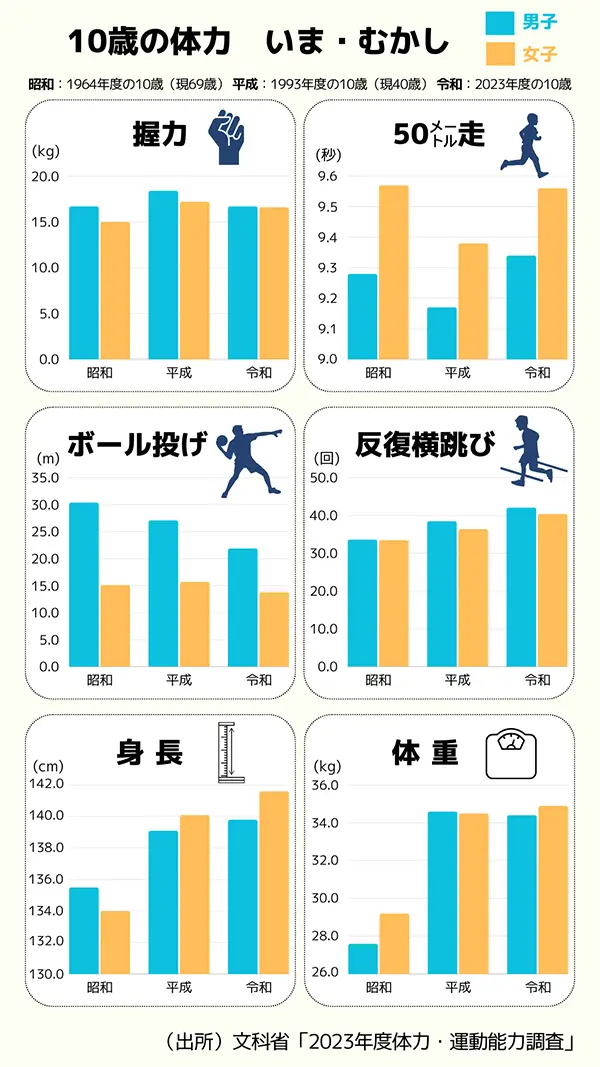

一方、同庁は今年度調査が60回目の節目に当たることから、1964年度、1993年度、2023年度と、三世代にわたる「10歳のデータ」を比較した。現在の年齢はそれぞれ69歳、40歳、10歳となる。

このうち反復横とびは男女ともに23年度の10歳が最も高い値を示し、次いで93年度、64年度の順になった。一方、ボール投げは男子で64年の10歳が最も高い値を示し、93年度で約3メートル、23年度はさらに約5メートル低い値となった。握力と50メートル走は、男女とも93年度の10歳が最も高い値となった。

反復横跳びで今の10歳が最も高い値を示したことについて、内藤教授らは最近の子どもの身長の高さやリズミカルな動きへの慣れ、昔はグラウンドでテストが行われていたことなどが影響した可能性があるとしている。また、ボール投げで64年の男子が高いことについて、今は多くの公園でボール遊びが禁止されているのに比べて、ボールを投げる習慣・環境は昔の方が整っていたことや、全身を使った運動能力が昔の方が優れていたとも考えられると指摘している。

内藤教授は「実は1964年の翌年以降はスコアがぐんぐん伸びている。基本的に三世代で長い流れをみると、昔の子どもたちの方が身体は小さいが体力があったのかなと思っている」と話している。