次期学習指導要領を巡る議論では、学校現場からの視点も重要だ。全国連合小学校長会(全連小)の植村洋司会長(東京都中央区立久松小学校校長、児童990人)が重視するのは、「子どもたちにとって豊かな学びになるか」といった視点だ。授業の質を高める一方、量を抑えられるような形を望み、カリキュラム・オーバーロードの問題も指摘する。また、適切な評価ができる指針、学校の裁量の拡大、不登校への対応なども課題として挙げている。

――現行の学習指導要領について、全連小で議論に挙がっている課題はありますか。

まず、現行の学習指導要領の良さがあります。1つは学びの本質に関わる指針になっていると捉えています。資質・能力の3つの柱「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力、人間性等」による3観点の評価で一貫して整理をした部分です。2点目は学びの個別化、多様化。ICT活用は1人1台端末が整備され、「個別最適な学び」「協働的な学び」もあります。3点目はカリキュラム・マネジメントの視点。校長からすると、学校経営を戦略的に考えられる視点になったと思います。4点目は特別な配慮を必要とする児童への指導です。

それを踏まえての課題ですが、2点考えています。

1つはコロナ禍の3年間の影響は非常に大きく、現行学習指導要領の良さはありますが、具現化、実現化は道半ばではないかなと捉えています。例えば、「主体的・対話的で深い学び」になっているかというと、コロナ禍では対話が難しい面がありました。もう1点、全国の小学校の子どもたちの実態はまさに多様で、特色も課題もさまざまですが、子どもにとってカリキュラム・オーバーロードになっていないかという視点は、次期学習指導要領の議論の中でも重要だと考えています。

本校では2020、21年度、東京都中央区教育委員会の研究奨励校の指定を受けました。当時、國學院大学教授で、今年度から文部科学省初等中等教育局主任視学官を務めている田村学先生に指導を受け、カリキュラム・マネジメントの視点で研究を続けましたが、その視点は校長として非常に重要だったと感じています。

そこでは主に「総合的な学習の時間」と各教科を、どう横断的に子どもの学びとして実践していくか考え、積み重ねていますが、子どもにとって学習内容を「比べる」といった認知の能力の視点はキーワードとして重要。教科横断的な学習、実践、カリキュラム・マネジメントの視点で授業改善を行ってきたことは、子どもの負担にならず、深く学ぶことができるカリキュラムを考える上でも、非常に価値があると思います。

――次期学習指導要領改訂の議論に向け、検討を望む点や重要なポイントだと考えている点は何ですか。

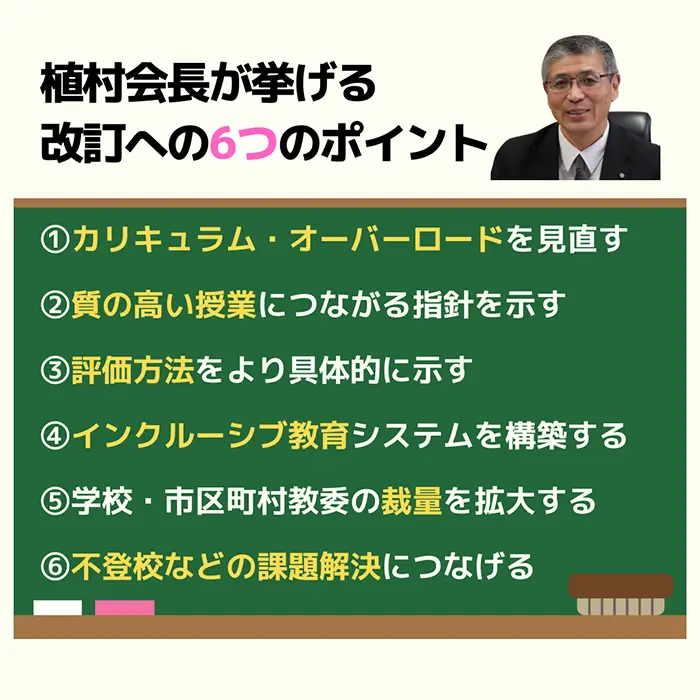

6点あります。まずは内容を精選し、質と量の両面から画期的な学習指導要領にしてほしいと思います。「子どもにとってカリキュラム・オーバーロードになっていないか」という視点から見直すことが大事だと思います。全連小の議論、検討の中では「少なく教え、豊かに学ぶ」、「自立した学習者」という言葉や、根本的な話では「どんな力を育てるのか」といった言葉が出てきました。

2点目は、質の高い授業を実現するための、授業改善の指針になる学習指導要領にしてほしいということです。今もそういった内容ではありますが、よりいっそう明確になるとよいと思います。その意味でのキーワードはICT活用。1人1台端末が整備され、これまでは積極的活用のステージでしたが、今は効果的に活用していかないといけないと考えています。最初は導入されたらどんどん使おうということでしたが、そのステージが終われば、ただ使えばいいのではなく、子どもの学びにとって効果的な活用はどういったものか考える時期です。質の高い授業につながる改善の指針は大事だと思います。

3点目は評価。資質・能力の3つの柱、3観点での評価は一貫していて、その意味で現行の学習指導要領は良いと思いますが、現場としては資質・能力を評価するのはなかなか難しい面もあります。具体的にどう評価するかは非常に難しく、そのあたりを示していただきたい。それが学習指導要領に盛り込まれるかどうかは別にして、評価は課題です。

4点目は特別支援教育、インクルーシブ教育システムの構築です。現場感覚では、発達障害などの児童は各クラスに複数いて、子どもや保護者にとっての困り感は多様で、難しい状況はどの学校でも日々あります。個人の特性に応じて学校経営していく上で特別支援教育、インクルーシブ教育システムは大事です。担任1人で児童35人を見ますが、特性への配慮は必要です。

5点目はある程度の学校の裁量、または学校設置者である各地区教育委員会の裁量の拡大です。学習指導要領は日本の教育にとって必要ですが、全国津々浦々、教育の特色や実態は違います。標準授業時数がありますが、そこまでやらなくても一定の資質・能力を育てられる地域や学校があるかもしれません。例えば、東京都目黒区では1単位時間40分授業の研究開発をしています。積極的な活用ができるように明示されれば、可能な学校では導入できます。もちろん、45分授業でもよいということが前提ですが。

最後に、山積する教育課題に対応でき、課題解決を実現できる学習指導要領にしていくことが必要です。課題の中で大きいのは不登校で、小中合わせて約30万人、小学校で10万人前後。増加傾向が続いています。不登校を解決するための方策を学習指導要領に明記するという意味ではなく、実践することによって今ある教育課題の解決の道筋につながるような学習指導要領にすることが大事ではないかと考えます。

「子どもも教師もやりたいことで学校を埋め尽くす」というお話をされた方がいます。不登校の児童全てに当てはまることではありませんが、やりたいこと、やってみようと思えることが必要です。すぐに不登校解消のステップにつながらなくとも、少なくとも学校に行きたくなるような学校づくり、授業づくりは必要です。そういう授業づくりにつながる学習指導要領が必要ではないかなと思っています。

――カリキュラム・オーバーロードも不登校につながっているという危機感があるのですね。

その点でいえば、内容の精選は必須の課題。単純に「量が多いから減らせ」ということではなく、「本当に身に付けさせたい力は何なのか」ということをもっと絞り込んでいくことが重要です。これは全国の校長先生と話していても共通の課題。イメージ上では、教える量が少なくても学びに興味を持ち、子どもたちがやる気を持てば、「自立した学習者」として自ら学ぶようになります。

あとは「不易と流行」の「不易」の部分ですね。時代が変わっても、核になる「身に付けさせたい力」があるはずだから、「それは何なのか」ということをいっそう明確にすることが、内容の精選では大事です。それに付随して「国語では…」「算数では…」という話はあると思いますが。

――特に小学校の現場からみて、改訂の議論を進める上で重視すべきポイントは何ですか。

全連小での議論、基本スタンスを3つにまとめると、まずは、全国の多様な実態を踏まえて各地域、各学校が柔軟な教育課程の編成ができるように裁量権の拡大を望むということ。2点目は全国共通で子どもに身に付けさせたい力を明確にしてほしいということです。3点目は結果として質を上げて量を抑えるといったことで、子どもたちにとって豊かな学びになるようにできればよいと思います。結果として、教師1人当たりの持ち時数を軽減できる流れにつながればという期待もあります。

公立学校の教師1人当たりの持ち授業時数(全国平均)は、小学校が週24.6時間です。中学校は同18.0時間、高校は同15.5時間。小学校の教師の負担が圧倒的に大きいのが実情で、地域によっては週29時間の授業を担任教諭がほぼ全て受け持つという例もあります。音楽も図工も担任が教えているということです。校種によって大きな差があるのは改善しなければならないと思います。

ただ、教える量を減らすことを、働き方改革の流れで議論することは本末転倒だと思います。子どもにとってカリキュラム・オーバーロードになっていないか、子どもにとって内容を精選できないかと検討し、あくまでその結果として、教師1人当たりの授業時数軽減にもつながっていくのではないかと思います。

働き方改革の議論とは分けることのできない重要な課題ですが、学習指導要領の議論は子どもたちにとって豊かな学びになるにするためのもの。教師にとっての働き方改革を理由に時数を減らす議論をするのは違うのではないかと思います。結果として、子どもも教師も質を上げ、量を抑え、働き方改革のさらなる加速化につながるイメージです。

結果として、子どもとっても教師にとってもより良い、画期的な学習指導要領になることを望んでいます。

【プロフィール】

植村洋司(うえむら・ひろし) 東京都出身。1987年度、東京都荒川区の公立小学校教諭として教員人生をスタート。東京学芸大学附属大泉小学校に勤務した後、東京都教育庁人事部職員課管理主事、中野区立中野神明小学校校長、文京区教育委員会教育指導課長を経て、18年度から中央区立久松小学校校長。23年度から全国連合小学校長会長、東京都公立小学校長会長。中教審初等中等教育分科会の委員も務める。専門は体育科。