増加する不登校児童生徒への支援拡充を図ろうと、東京都は今年度から新たな不登校施策として「不登校対応巡回教員」の配置をスタートさせた。都内の公立中学校を対象に、5校程度を1グループとし、不登校対応の専門教員が各校を巡回し、支援にあたっている。開始から約半年、どのような成果や課題が見えてきているのか。東村山市と立川市の不登校対応巡回教員の取り組みを取材した。

東京都でも全国同様、不登校児童生徒数は増え続けている。文部科学省の2023年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」によると、東京都の23年度の不登校児童生徒は小学校で1万3481人(前年比2786人増)、中学校で2万718人(同4501人増)だった。

こうした状況を受け、都ではこれまでもさまざまな不登校支援策を打ち出してきた。そのうちの一つが、21年度から不登校出現率が高い学校に配置した「不登校加配・不登校対応専門教員」だ。その結果、配置校では不登校出現率の上昇を抑制するなどの効果が表れていたが、未配置校では不登校支援の強化が大きくは進まなかった。

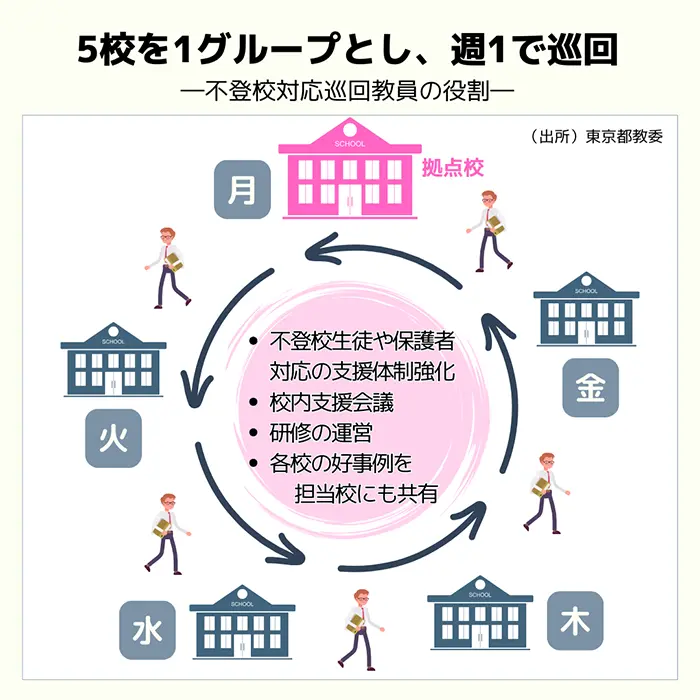

そこで、都内の全公立中学校の不登校対応力の底上げを図ろうと、今年度からは拠点校および巡回校を巡回し、不登校の支援にあたる「不登校対応巡回教員」を配置することとなった。

不登校対応巡回教員は、原則5中学校を1グループとし、週1回ずつ巡回する。拠点校や巡回校では、不登校生徒や保護者対応の校内体制強化や、校内支援会議、研修の運営を行い、各校の好事例を担当校にも共有する。

巡回教員の人員については、23年度加配終了の「不登校加配・不登校対応専門教員」の定数をそのまま移行する形で、今年度は33人の「不登校対応巡回教員」を配置し、143校を支援している。都内の区市町村立中学校は600校 なので、約4分の1をカバーしていることになる。

では、実際に不登校対応巡回教員はどのような取り組みをしているのか。

東村山市立東村山第四中学校(新野健太郎校長、生徒563人)の不登校対応巡回教員の安藤環主任教諭は、拠点校の同校と巡回校3校の計4校を巡回している。安藤主任教諭は昨年度まで同市内の中学校長を務めており、「管理職になって、良い意味で少し引いた立場から心に余裕を持って子どもたちを見られるようになっていた。そうしたタイミングで巡回教員の話が来た」と話す。

巡回している4校では、支援会議に出席したり、各校の校内別室に来ている生徒への対応に当たったりしている。また、学校に出てこられない生徒に対しては家庭訪問を行うなど、生徒一人一人に合わせた支援に奔走している。

特に各校から好評なのが、安藤主任教諭が「自分が校長時代からこういうものが欲しかった」と語る、不登校の生徒も含めた学校を休みがちな生徒の出欠一覧表だ。同市に導入されている校務支援システムを活用し、各校の1週間分の出欠状況を集計したものを一覧にして活用している。

「一覧にすることで欠席が多くなっている生徒をチェックしやすくなり、早期の支援につながっている。その生徒がどのような様子や状況なのか、支援機関など学校内外のつながっているところなども分かるようにしているので、支援会議でも具体的な対応を話し合いやすくなった」と説明する。

同校の新野校長は「この一覧があることで、教員も状況を把握しやすくなり、大いに助かっている。校内の教員でこれを作ろうとしても、なかなか難しい。不登校対応専任の教員がいるからこそできることだ」と強調する。

また、各校の校内別室でもさまざまな支援に取り組んでいる。例えば、巡回校の校内別室を担当する支援員から「校外学習に行けないだろうか」と相談があった。安藤主任教諭はすぐにその学校の校長に掛け合い、校外学習を実現。生徒たちからは「海の見える場所に行きたい」と要望が上がり、電車好きの生徒がいくつかの候補地までの電車の所要時間などを調べるなどして、校外学習の行き先を決めたそうだ。

「私もその日は同行したが、本当に生徒たちが生き生きとしていた。終わってから一番何が楽しかったかを聞いたら、海ではなく、みんなで一緒に過ごした電車の時間と答えた生徒がほとんどだった」と笑顔で振り返る。

校外学習は、それまで校内別室になじめなかった子がなじめるきっかけになるなど、さまざまな効果があったといい、すでに次の校外学習の計画も進められている。「チャレンジしやすい学校からやってみて、その事例を他の学校でも広めるようにしている」と安藤主任教諭は話す。

立川市立立川第四中学校(宮本尚登校長、生徒381人)の不登校対応巡回教員の初山佳睦教諭は、拠点校の同校と巡回校4校の、合わせて5校を週1日ずつ巡回している。数学科の教員だが、これまで特別支援教育コーディネーターを務めてきた経験がある。

4月以降、初山教諭は特に拠点校での校内別室の環境づくりに取り組んできた。校舎内で生徒の行き来が少ないエリアに「自習ができる部屋」と「少人数で活動できる部屋」を用意。パーティションで区切られた一人になれる空間や、クッションフロアを敷いたリラックスして過ごせる空間など、どの子も過ごしやすい環境づくりにこだわった。

同校の校内別室は登録制で、日課を生徒自身が決めるようになっているが、正式登録していなくてもお試しで利用できるようにもしている。「完全な不登校になる前に校内別室につなげられたら」と初山教諭は語る。

給食も職員室教員分とともに配膳し、教室を経由せずに提供できるようにした。「別室で給食を提供するまでは、午前中で帰ってしまう生徒も多かったが、午後の時間も引き続き利用しやすくなった。配膳時に教員とコミュニケーションがとれるのもメリットではないか」と手応えを感じている。

また、不登校の生徒やその保護者は、中学卒業後の進路についても不安を抱えている。そこで、登校に不安を抱えている生徒の家庭を対象に、7月に特別な進路説明会を開催。都立高校や通信制高校などの教員による学校説明や、質疑応答を含む座談会を行い、不登校生徒の保護者同士のつながりをつくることもできたという。

「不登校対応巡回教員」がスタートして約半年。都教委の担当者は「今後は巡回教員により、全公立中学校に不登校支援の網の目をかけていきたい」と話し、人員増を目指していくとしている。

初山教諭は巡回する中で、各校で確実に不登校に対する理解が深まり、意識も高まっていることを感じている。「どのぐらい学校に来られていないかだけではなく、どうアプローチしていくかという具体的な支援につながるようになってきている」と強調する。

「ただ、同じ市内でも各校で状況はまったく違う。ある学校でうまくいったことが、隣の学校でうまくいくとは限らないが、巡回教員を通してそれぞれの事例を共有できるのは、この制度の良さ。学校によってのベストマッチを探っていきたい」と話す。

また、安藤主任教諭は「週1回の巡回なので、まだお互いに遠慮しがちなところはある。ただ、これを1年、2年と継続していくことで、もっと各校でできることが広がっていくのではないか」と、巡回教員と巡回校の教員のさらなる連携に希望を感じている。一方で「小学生から継続して不登校の生徒が多い。新たな不登校を減らすには、小学校でも巡回教員を配置するなどの手を打つ必要があるのではないか」と指摘する。

今後、取り組んでいきたいこととして、初山教諭は不登校の未然防止の視点で、授業や教員の言葉掛けを上げる。「生徒が楽しいと感じる授業や、誰もが分かる授業、誰もが参加できる授業を増やすことが、不登校の未然防止にもつながっていく。また、教員のちょっとした言葉掛けが生徒に大きな影響を与えることもある。言葉のチョイスをみんなで考えられるような研修なども行っていけたら」と意欲を示す。

安藤主任教諭は不登校の生徒たちの“思い込みのふた”を外そうと、さまざまな支援に取り組む。今は、ある生徒が興味を持っている分野のボランティアに参加する計画を進めている。「不登校の生徒たちは自信がない。だから『自分でもできる』『自分も人の役に立てる』と思えるような体験をさせてあげたい。自分で限界を決めてしまっている子も多いので、その思い込みのふたを外していきたい」と前を見据えている。