不思議なことは座っていても見つからない━━。埼玉県新座市立新堀小学校(若林寿校長、児童450人)で11月6日、各学年でゲストティーチャーを招いた特別授業が行われた。教育に関する理解を深めるために同県が設けている「彩の国教育週間」の授業公開として行われ、保護者や地域の人たちも授業に参加。1年生は発想力を鍛えることをテーマに、子どもたちが色の不思議を見つけ、考える授業が展開された。

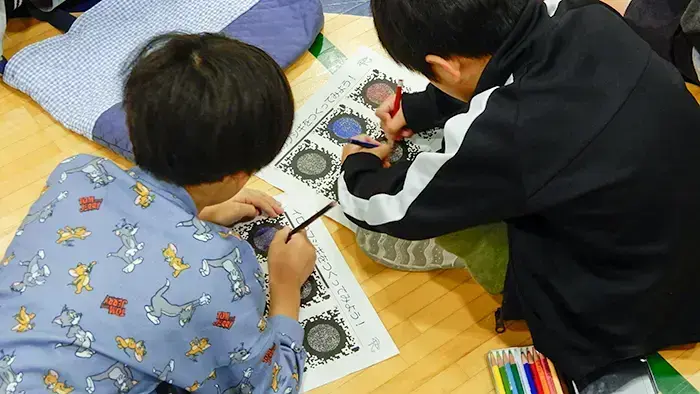

この日は各学年で「姿勢を考える授業」や「認知症キッズサポーター養成講座」「がん教育」「歴史カードゲーム作り」など、さまざまな特別授業が行われた。

1年生は、子どもや保護者、教員向けに発想力や決める力などをテーマに授業や講演活動を行っている、KIT(金沢工業大学)虎ノ門大学院の三谷宏治教授による「いろのふしぎ~発想力を鍛える~」の授業が行われた。

子どもたちに示されたのは、花びらが円状に並んでいるイラスト。ここにどのような不思議が隠れているかを考えていった。すると「花びらがまわっているように見える」と声が上がる。三谷教授は「正解。これは色のグラデーションによって、人間の脳が『速い』と感じることにより、花びらがまわっているように感じるんだよ」と説明すると、子どもたちはもう一度、そのイラストをじっくりと見入っていた。

続いて子どもたちに示されたのは、静止画なのに紙を振ると揺れて見えるイラスト。何も説明されていないのに、子どもたちからは「紙を動かすと真ん中が揺れて見える!」と声が上がる。

三谷教授によると、この錯視のイラストは、中学生以降になると何の不思議があるのかを全く発見できなくなるという。「なぜなら、そのぐらいの年齢になった子たちは、紙を動かしたりしないから。小学生の低学年はとにかくいろいろなことをやってみるから、このようにすぐに動く錯視に気付く」と説明する。

他にも色のコントラストや、見えていないものを補完する脳の仕組みなど、さまざまな不思議を発見し、より深く考えたり、観察したりすることを体験した子どもたち。

三谷教授は「不思議なことは、じっとしていても見つからない。不思議を見つけるには、動かしてみたり、比べてみたり、重ねてみたり、つくってみたり、いろいろなことを試してみることが大事だよ。座って悩まず、動いて考えてみよう」と発想力を鍛えるコツを子どもたちに語り掛けた。