GIGAスクール構想の次のステップとして注目されている教育データの利活用について、学校、自治体、国や研究機関などの関係者が参加する国立教育政策研究所のシンポジウム「AI時代の教育データ利活用による学びの可能性~研究と実践~」が11月9日、対面とオンラインのハイブリッド形式で開催された。席上、▽教育委員会が全国学力・学習状況調査の結果から毎日の授業に関連するポイントを絞った資料を作って学校現場に提供し、データを通じて児童生徒に対する教師の「見立て」を深めている堺市の活用例▽演習プリントをいつ使うのが効果的かといったベテラン教師による指導上の経験知をデータで検証し、経験の少ない教師の指針として役立てている京都市立西京高校附属中学校の実践例--などが紹介された。

シンポジウムでは、文部科学省の担当者と大学の研究者が教育データ利活用の現状と課題をそれぞれの立場から説明。次に教育データ利活用を積極的に進めている教育委員会や学校現場などから先行事例が報告され、続いて登壇者によるパネルディスカッションが行われた。

教育データ利活用に向けた取り組みの現状について、文科省の木村敬子総合教育政策局教育DX推進室長は①共通ルールの整備として、教育データの標準化事業を進めている②基盤的ツールの開発・活用では、文科省が開発したCBTシステム「MEXCBT(メクビット)」で公的機関が作成した問題4万問が活用可能となっており、現在、公立小学校の80%超、公立中学校のほぼ全てがアカウントを登録している③学校や教育委員会を対象とした調査をクラウド上で回答する文科省WEB調査システム「EduSurvey」を開発し、学校や教育委員会などの負担軽減につながっている--の3点を説明した。一方、教育データの活用状況には地域間で大きな差があることから、「教育データの利活用を、先進的な地域の取り組みにとどめず、全国的な動きにしていくこと」を課題として挙げた。

緒方広明・京都大学学術情報メディアセンター教授は、研究者からみた教育データ利活用の課題について、「子どもたちが1人1台の学習者用端末を使うようになり、データはクラウド上に自然に蓄積されてきている。しかし、文科省のメクビット以外との連携はできていない。また、デジタル教科書の導入と活用もまだまだ進んでいない」と述べ、クラウドの構築が自治体任せになっていて整備状況に地域差があることから「(メクビット以外のデータも対象とする)共通のクラウドを国が自治体に提供してもいいのではないか」と指摘した。その上で、「教育データの利活用は技術的には成熟しているのに、全体の制度設計がまだまだ不足している」と総括し、文科省にさらなるリーダーシップを発揮するように求めた。

実践事例の紹介で、堺市教育委員会の品川隆一・能力開発課長は、学校現場と教育データの活用について、「学校は日々の教育課程を進めていく必要があり、教師は目の前の子どもの姿を見取っているので、データを分析する時間がない」として、「見やすさ、分かりやすさ、できそう『感』を重視して、データの『見える化』から始めた」と取り組みの着眼点を説明。「教師が子どもを指導する際の『見立て』に、客観的な教育データを結び付け、データ利活用を教師の『気付き』に変えることで、『見立て』の精度を高め、教師の自信につなげる。データ分析から見えてきたものを具体的な取り組みに転換し、教育委員会が学校に寄り添うことを目指している」と述べた。

例えば、全国学力・学習状況調査の結果で示された堺市の児童生徒に特徴的な内容のうち、「学校に気付きを持ってほしいポイント」として、小学校では選択式の無回答率が中学校よりも高く、中学校では記述式の無回答率が高いことをコンパクトに説明する資料を作成した。

また、教師が毎日の授業で使えるように、平均正答率が低かった問題について、つまずき解消のための「分析のしおり」を作成。出題の趣旨やつまずきのポイント、学年ごとのつながりのある学習内容を1枚の紙にまとめた。品川課長は「教師がパッとみて分かる資料を作ることが大切。教師はデータ分析に時間をかけるのではなく、子どもに向き合うために時間を使わなければならない。そのために教師が教科書を開いたときにいつでも参照できるかたちで、教育データを提示している」と説明した。

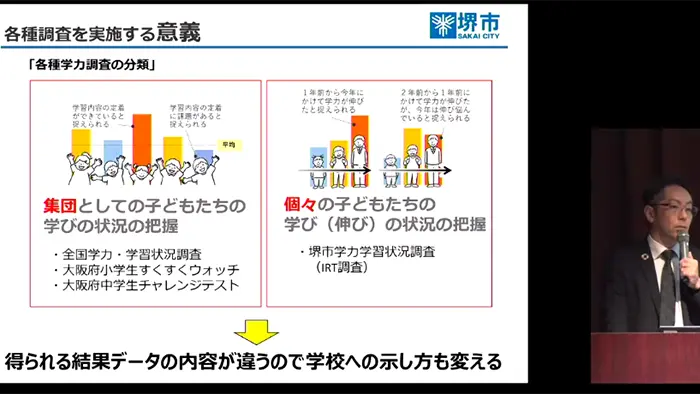

このほかにも、堺市では、一人一人の子どもが自分の学びの伸びをデータで捉えられるように、項目反応理論(IRT)による堺市学力学習状況調査の結果に基づくデータの経年変化を可視化した資料や、全国学力・学習状況調査の個人票の返却に合わせて児童生徒が「自分に合った勉強の仕方」を考えるための資料を作成していることを紹介した。

京都市立西京高校附属中学校の宮部剛教頭は、教師の経験知を教育データを使って教師の経験知を検証し、それを経験の少ない教師を含めて学習指導に生かしている同校の取り組みを説明した。

宮部教頭は、中学2年生の数学で関数を取り上げた演習プリントを例に挙げ、▽教師は「こういうふうに指導すれば、生徒は授業で学んだことを①その日のうちに②自分のリズムで③テスト直前に、振り返っているはずだ」と経験知から生徒の学びを想定して演習プリントを活用してきた▽それが端末を通じて記録された生徒の学習ログをみると、授業当日の夕方に解答を端末に配信したときにまず振り返りを行い、それから1、2週間のうちに自分のリズムで振り返り、さらに期末テストに向けて復習していることが、データで確認できる--と説明。

「教師は、経験知が教育データで検証されると、自分自身の指導に自信が湧く。さらに、その検証結果は、経験の少ない教師にとっては指針になる」と述べ、長期休業中の課題やテストの出題についても、経験知を検証した教育データが有効になっていることを報告した。

授業改善については、学習ログによって、生徒の思考の過程を可視化することで、生徒がつまずづきやすいところなどを教師がデータとして客観的に把握することができるようになり、より効果的な授業改善が可能になることを指摘。また、生徒がつまずづきやすいところをAIが支援することにより、一斉授業で多くみられる生徒からの質問の量が減るため、教師は「質問ができないかったり、分からないところが分からないといった、本当に支援が必要な生徒に時間を割くことができる」と、AIを通じた授業改善の効用を説明した。

パネルディスカッションでは、学校現場における教育データの実践的な利活用について意見交換が行われた。堀田龍也・東京学芸大学教授は「教育データは教師の経験や勘をデータで裏付けることになり、教師が知っていることが多いが、そのうち2割くらいは『えっ、そうだったのか』という気づきがある。そこが大切だ。経験知の検証は、経験の少ない若手教師にも役立つ」と述べた。

堺市教委の品川課長は「子どもたちの多面的なところがみえるのが、教育データ活用の意義だと思う。導入にあたっては、最初に学校や教育委員会で『まず、やってみよう』という意識を醸成するところが、最ももっともしんどかった。それでも前に進んでいけたのは、データ利活用の先に、子どもと向き合う教師がみえたからだ」と実感を込めた。

西京高校附属中学校の宮部教頭は「教師は授業に集中したいので、負担になることはやりたくないと考える。だから、スマートフォンで資料を読めるように、データはエクセルファイルではなく、PDFで提供するなど、単純な工夫をすることが学校現場への導入のハードルを下げる」と、導入時の留意点を挙げた。その上で、「教育データの活用がスタートしたら、少し先をみながら、成果を授業で共有することが大事だ。いままで教師がやってきたことが『見える化』される意義は非常に大きく、特にベテラン教師であるほど効果が出る。それが経験知の共有にもつながると思う」と、データ利活用のメリットを説明した。

教育データを活用した授業改善に先駆的に取り組んできた埼玉県戸田市の戸ヶ﨑勤教育長は「教師の『経験』『勘』『気合い』という3Kに頼る学校教育は持続性を持たないだろう。導入時には学校現場の理解を得ることが難しかったが、いまでは教師が自分の言葉で『データは役に立つ』と言うようになった。エビデンスに基づく教育施策の推進をEBPM(証拠に基づく政策立案)と言ってしまうと機械的で冷たい響きがあるが、教育データはそこに教師の魂を込めるものだと思っている」と振り返った。