11月17日の「家族の日」を前に、博報堂教育財団こども研究所が行った家族に関する調査で、小中学生が家族そろって過ごしている場面が少ないことが、このほど明らかになった。半数を超えたのは、学校のない休日に夕飯を食べることだけだった。回答した小中学生の約7割が、もっと、家族と話したい、一緒にいたいと思っていた。

調査は、内閣府が2007年から11月の第3日曜日を「家族の日」とし、その前後1週間を「家族の週間」と定めていることにちなみ、9月22日に小学4年生~中学3年生の各学年男女50人ずつの子どもとその保護者600組にインターネットで行い、11月5日に調査結果が公表された。

その結果、家族の仲は36.5%が「とても仲が良い」、43.7%が「まあ仲が良い」と答えていた。ただし、「とても仲が良い」と答えた割合は小学生が48.7%だったのに対し、中学生は24.3%と半減した。

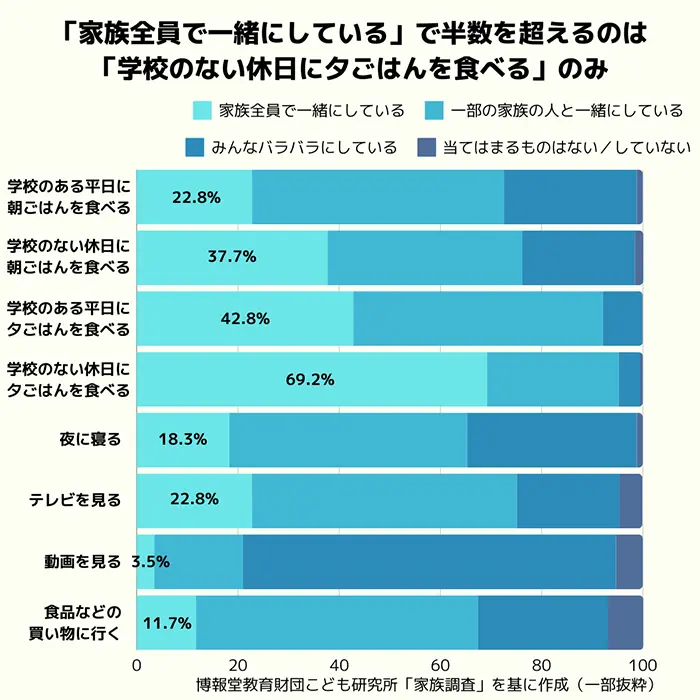

普段の生活の中で、家族全員で一緒に過ごしている割合を見てみると、「学校のある平日に朝ごはんを食べる」は22.8%、「学校のない休日に朝ごはんを食べる」は37.7%、「学校のある平日に夕ごはんを食べる」は42.8%で、唯一「学校のない休日に夕ごはんを食べる」だけが69.2%と半数を超えた。その一方で、子どもの62.5%、保護者の69.0%が、一緒にご飯を食べることが家族にとって大事だと挙げていた。

子どもと父親・母親との会話内容では、父親・母親ともに最も多かったのは「学校であったこと」、次が「自分の友達のこと」だった。3番目になると、父親は「家族の予定やおでかけ先のこと」で、母親は「学校の先生のこと」と分かれた。

父親・母親と一緒にすることでは、「スポーツをする」や「ゲームをする」などは父親と一緒にすることが、「料理やスイーツをつくる」「好きな音楽やドラマを教え合う」などは母親と一緒にすることが多い傾向にあった。また、女子と母親の場合、洋服の貸し借りをするなど、し好や楽しみを共有する関係が浮かび上がった。

子どもの73.8%が「もっと、家族と話したい」と、69.8%が「もっと、家族といっしょにいたい」と、68.5%が「もっと、家族の役に立ちたい」と「思う」または「ややそう思う」と答えていたが、学年が上がるにつれてその割合は低下する傾向にあった。

【訂正】図表中で「学校のある休日」となっていたのは、正しくは「学校のない休日」でした。訂正します。