昔の教え子から、「先生、大学受かりました」と連絡をもらった。教え子はいつまでたっても教え子である。うれしい連絡であるが、まだ10月。その子は総合型選抜(旧:AO入試)による合格だという。私自身は1月の大学入試センター入試(現:大学入学共通テスト)を受け、2月末の国公立大学の試験を受けて大学に入った。10月に合格が決まるというのには、多少、違和感があった。

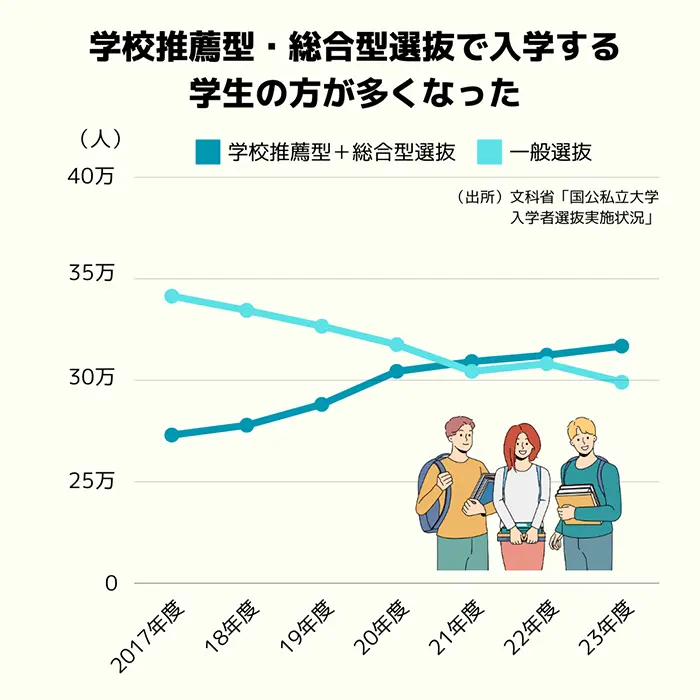

大学入試では、一般選抜よりも総合型選抜や学校推薦型選抜で合格する学生の方が多くなった。つまり、年内に大学合格が決定する高校生が増えた、というわけである。総合型選抜の入試の多くが、面接や小論文を課す。大学に行くために、夏から半年以上黙々と勉強するのは、すでに当たり前ではなくなっている。

こちらも時代の変化の話。生成AIの進化が止まらない。音声入力はほぼ間違いなく変換でき、その質問への答えも正確である。つい数カ月前には解けなかった問題も、ファイルを添付して送るだけで解ける。問題をスクリーンショットして貼り付けても、正確に解いてくれた。毎月のように精度が向上している。

このまま進化していけば、小中高の教科書レベルの問題は、先生や友達に聞くよりも、生成AIに聞く方がいいという時代が来るだろう。子どもたちが自分の端末のカメラから問題文を写真に撮ると、正答や解説が出て、より分かりやすく教えてくれる。そんな未来がもうすぐそこまで来ていると言っても過言ではない。

となると、学級指導における良い教師の在り方が大きく変わってくる。今までは授業内容をより分かりやすく教えてくれる先生が良い教師であった。しかし、それは生成AIがやってくれる。これからの良い教師とは、より分かりやすく教えるよりも、誰が何をしているのか正しく理解し、全員のやる気を高める教師、ということになるだろう。

しかし、どうだろう。毎日のように全国各地の授業を見ているが、ほとんどの授業で、黒板の前に教師がいる。芸術的な板書が書かれ、とにかく分かりやすさを意識して話す。まだまだそんな授業をよく見かける。

もちろん、教師が話してはいけないとか、黒板を書いてはいけないというつもりはない。今まで良いとされてきた授業を否定する気持ちもない。しかし、時代は大きく変化しているのである。タブレット端末を全員持っていて、電子黒板もある今の時代、今の子どもたちとの授業は変えていく必要がある。

教師がよく話している授業では、教師が一生懸命である。子どもたちの学力を上げたい。この授業の内容を分かってほしい。そんな熱い想いが見ている私にも伝わってくる。しかし、数人は寝ていて、数人は不登校である。また、数人は黒板をメモすることが間に合っておらず、多くの子どもたちの顔が笑っていない。

ねらいに迫る授業、教えていることが分かる学習は大事だ。しかし、良い授業は昔も今も、子どもたちの目が輝いている授業である。そのために大事なことは、「子どもたちが自己選択できる機会を作ること」ではないか。

良い授業は、教師の話を聞く時間が短いけれども、やるべきことが明確である。自分たちで学び方を選択できる時間が十分に確保されており、良いタイミングで一斉指示を挟んでいる。教師の言葉の中には指示伝達の言葉が少なく、子どもたちを褒める言葉や意見を整理する言葉にあふれている。その言葉を通して、子どもたちのやる気に火をつけ、やりたいという気持ちにさせている。

教師は、「子どもに知識を与えている」という考えをやめ、「子どもたちの貴重な時間をいただいている」という気持ちになって授業を行うべきだ。

教師であるあなたが授業をしなければ、子どもたちは自分のしたいことをたくさんできる。特に小学生は体を動かしたいという本能がある。それなのに、1日に何時間も座って話を聞いてくれている。「私の話を静かに座って聞いてくれて、与えた課題をやってくれてありがとう」という感謝が授業にあれば、学級崩壊もなくなるだろう。

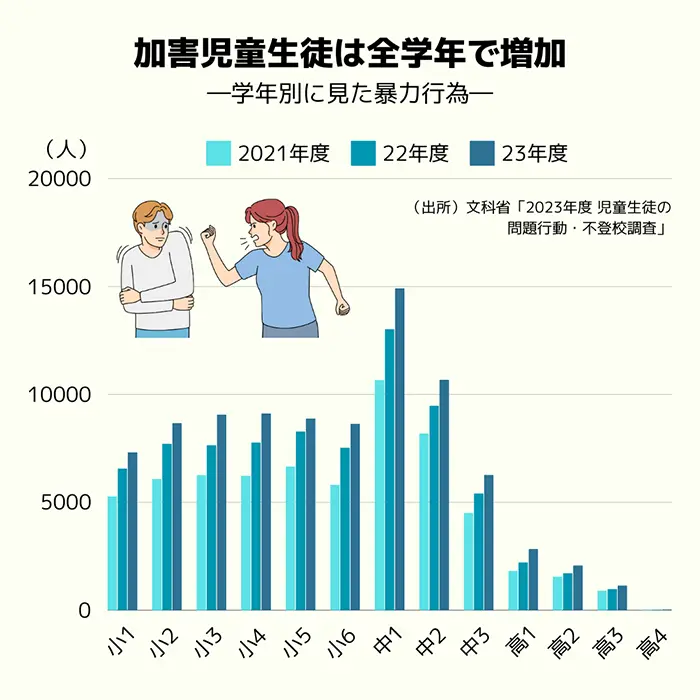

文部科学省から問題行動・不登校調査の昨年度の結果が出た。暴力行為などは全学年で増えている。コロナ禍による学校文化の変化や、保護者や世の中の多様性への考え方など、いろいろな背景があり、原因を一つには絞れない。しかし、学校で過ごすほとんどの時間は授業である。授業が楽しいものになれば、問題行動も減っていくはずだ。

最初に書いた通り、大学入試は大きく変わっている。生成AIの進化もすさまじい。学校の授業はどうだろうか。時代は変わっているのに、何十年も前と同じことを教えていないだろうか。それであれば、子どもたちも保護者も反発する人が増えてくるだろう。教師も学校も時代に応じてアップデートしなければならない。そのためには学ぶ時間の確保が必要だ。働き方改革、教員の魅力向上、やるべきことはたくさんある。行政の課題はもちろんあるが、変えられないもののせいにしても仕方ない。自分でできる研鑽(けんさん)を積み、時代に合った授業の在り方を模索していきたい。