今年4月から9月までに経済的理由で私立高校を中退した生徒は、人数、割合とも前年より増えていることが、全国私立学校教職員組合連合(全国私教連)が11月20日に公表した調査結果で分かった。国の就学支援金制度の効果などで学費を滞納する生徒の数はやや減っているが、保護者が所得要件を超えないように「働き控え」をするケースも報告されており、同団体は同制度の支給対象を拡充することなどを国に求めることにしている。

この調査は、物価高騰の学費負担への影響などを調べるため毎年行われており、今年4月から9月にかけて、私立高校・中学校で3カ月以上、学費滞納する生徒や経済的理由で中退した生徒などを調べた。36都道府県の私立高校345校と26都道府県の私立中学校168校から回答があった。

私立高校で学費を3カ月以上滞納していた生徒は、36都道府県209校に1724人いた。これは前年度の35都道府県233校2125人を下回り、全調査生徒数に対する割合は0.6%で前年度を0.08ポイント下回った。

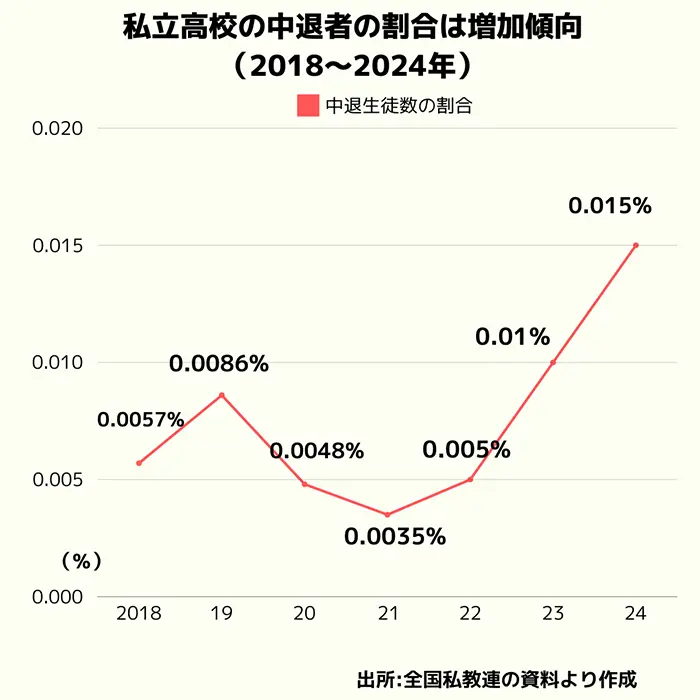

一方、経済的理由で私立高校を中退した生徒は、9都県13校で43人確認された。これは前年度の11都県18校30人を人数で40%以上上回り、調査対象生徒数に対する割合は0.015%で0.005ポイント上昇した。具体的な事例では、「親を助けたいという思いから退学して仕事に就いている」(岩手県)、「授業料以外の負担が重く、弟妹らの将来の進学費用準備も必要なことから1学期終了時点で退学・転学を決断」(東京都)などといった報告が寄せられた。

学費滞納者の割合は昨年まで増加傾向にあったが、国の就学支援制度の拡充や都道府県の独自制度拡充などで減少したとみられる。一方で中退者が増加したことについて、記者会見した山口直之中央執行委員長は「具体的な事例を見ると、物価高騰で負担が増していることがうかがえる。今まで学費を払えると思って私学に進んだが見通しが立たなくなり、中退が増えたと読み取れるのではないか」と分析している。

一方、「年収103万円の壁」が話題になる中、私立高校生に年額39万6000円を上限に補助する国の高校等就学支援金の対象が「年収590万円未満世帯」となっているため、「保護者が所得要件を超えないよう、働き方を制限しているケースが多々ある」(宮城県)など親が働き控えをしているとの報告もあり、山口中央執行委員長は、所得制限の撤廃など制度の拡充を求める要望が各地から多数寄せられていることも明らかにした。

こうした調査結果を踏まえ、同団体は来月6日に院内集会を開くなどして、高校等就学支援金制度の支給対象を年収910万円未満に拡充することなどを政府に求めていくことにしている。