『おもしろすぎて心も体も軽くなる仕事術図解』を刊行するなど、多忙感が話題に上りがちな教員生活を心から楽しみ、その極意を発信する京都市立小学校の森岡健太教諭。「メンタルは『こんにゃく』がいい」と語る森岡教諭に、インタビューの第1回では仕事に対する向き合い方や楽しく教員生活を送る上での秘訣(ひけつ)を聞いた。(全3回)

――森岡先生はこれまで、『森岡健太の道徳板書』をはじめ多くの著書を刊行しています。本を執筆されるきっかけは、どのようなことだったのでしょうか。

SNSでの発信です。コロナ禍までは全くやっていなかったのですが、オンライン授業などが始まったのをきっかけに、個人としても情報発信をしてみようと思うようになったのです。

道徳の授業に関する内容が中心で、それが出版社の方の目に留まり、執筆の依頼を受けるようになりました。

――学級経営や仕事術についての本も書かれていますが、最初に出されたのは道徳の本でした。SNSでの発信も道徳が中心だったのでしょうか。

そうですね。初任者の頃から道徳の授業が好きだったのです。多くの失敗もありましたが、それも踏まえて15年以上、研究会で学んだり独自に勉強したりしたことを広めて、お役に立てればと思って発信を始めました。

――失敗というのは、具体的にどのようなことだったのでしょうか。

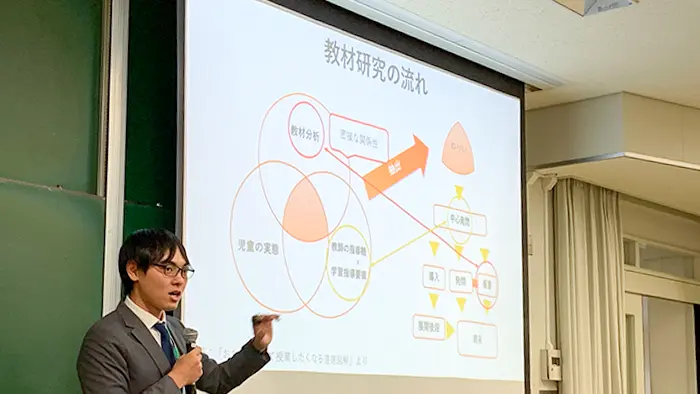

若手教員の研究会で発表することになった時、1時間で完結する教科が楽だと思って道徳にしたのです。でも、実際に授業をしてみたら、児童からの意見が黒板の半分ぐらいしか出てこなくて…。

その上、先輩教員に教わった「大切な文字は黄色で書く」を意識していたのに、授業後に振り返ってみると黒板が全部真っ黄色になっていました。もう全部駄目という感じでした。

――そういうところからスタートして、著書を何冊も出すまでに至ったのですね。今振り返ると、やはり研究会に入ったことが大きかったのでしょうか。

それももちろんありますが、初任者の時に組んだ先輩の教員がすごくよくしてくれて、たくさんのことを教えてくれたことが、自分の中で大きかったなと思います。

道徳の授業に関して言えば、その先輩のクラスも私のクラスも週に1時間しかない中で、1週目は私の授業を先輩が見に来てくれて、2週目は私が先輩の先生の授業を見学に行くという感じでした。そうした日々を通じ、「授業をするって面白いな」と思わせてもらうことができました。

――初任研の指導教員ではなかったのですね。

そうではなくて、同じ学年の先生でした。小学3年生で、その先生が学年主任でした。その先生は自転車通勤だったのですが、帰り道は駅まで歩く私に合わせて、自転車を押しながら相談に乗ってくれて、私の悩みを聞いては「それは大変だったね」と言ってくれるような人でした。

当時、その先生は10年目、36~37歳くらいで、ちょうど今の自分と同じ年代だと思います。その先生との出会いが、自分にとってはすごく大きかったですね。

――他に、振り返って「これが大きかった」ということはありますか。

自分でも研究を進めていましたが、一人でやっているとどうしても行き詰まってしまって、限界があります。その意味では、他の先生方との研究会はありがたかったですし、コロナ禍以降はオンラインのつながりもたくさんできました。そうやって多くの方々と交流できたことで、力を伸ばすことができたと思っているところです。

――オンラインでは「ツイッター道徳部」として道徳の研究会を運営されています。私も10月26日にオンライン模擬授業に参加させていただきました。土曜日の夜9時スタートでしたが、定員100人が満員になる中、教員の皆さんが真剣に意見交換をされていましたね。

ありがたいことに、「学びたい」という先生は全国各地にいます。「ツイッター道徳部」ではそういう先生方をつなぎ、学びの場を広げていけたらいいなという思いで活動を続けています。今後も月1回のペースでオンライン模擬授業などの活動を続けていく予定です。

――10月26日の会では、森岡さんと山崎太輔さんのお2人が模擬授業をされました。森岡さんの「ヘレンと共に」の授業が、児童の思考の深まりを学級全体に広げていくような展開だったのに対し、山崎さんの授業は、児童の考え方を高みへと引き上げるよう、ステップアップ型の発問を重ねていた印象があります。お2人で違う構成の授業にするよう、前もって打ち合わせされていたのでしょうか。

実は、打ち合わせは「高学年の教材にしよう」くらいのもので、詳しいことは何も話していなかったのです。「ツイッター道徳部」の良いところは、「どんな授業スタイルでやってもOK」というところです。それぞれが、自分らしさを大切にしながら授業をしています。

――この「ツイッター道徳部」は、立ち上げメンバーの1人だそうですね。

はい。立ち上げの初期メンバーの1人です。今は運営しているのが5人で、メンバー全体では500人ほどの先生が入られています。

――オンライン模擬授業を見て感じたことですが、森岡さんは教員の仕事を心から楽しんでおられます。教育現場では教員不足などマイナスイメージの報道がなされる中で、素晴らしいことだと思います。楽しく教員生活を送る上で、何か秘訣(ひけつ)はありますか。

令和の教育現場に必要なのは「こんにゃくメンタル」だと思っています。メンタルについて、打たれ弱いゾーンにいる「豆腐メンタル」、バランスの取れている「ノーマルメンタル」、打たれ強いが回復が遅い「鋼のメンタル」、そして打たれ強さはそこそこだけれど、回復が早い「こんにゃくメンタル」です。

――かつては「鋼のメンタル」が求められていたように思いますが、時代とともにそれが受け入れられなくなってきたのでしょうか。

そうですね。教育現場で経験を重ねると、ある程度のことには慣れ、耐性がついて打たれ強くなり、「鋼のメンタル」になっていくと思います。でも、そこからが大変です。教育現場で「鋼」というと、「自分の教育観や考え方を正しいと思い、主張し続けることができる人」だったり、「少々のつらいことがあっても耐えられる人」だったりします。

でも、令和になった今、熱心な保護者は教育に関する情報をたくさん得ています。ネットの発達で、教育に関する多種多様な情報に簡単にアクセスできます。一人一人の子どもの多様性も尊重されるようになりました。

――そうなると、主張し続けることでは通用しなくなりますね。

そうなのです。「こちらが教育のプロなのだから」というスタンスでは、うまく通じ合えないことがあるということです。その結果、こちらが正しいと思って主張していることに手痛いカウンターを食らう、なんてことも起こります。

また、例えばクラスが荒れてきても、「自分が何とかする」という強い意志を持っているのも「鋼のメンタル」と言えます。本当は周りを頼ったり、手を抜けるところは抜いたりするのが大事なのに、「自分で何とかしなきゃ」という思いが強すぎて、「何とか」はなるものの、つらい状況に追い込まれることはよくあります。

もちろん、つらいことがあっても我慢し続けることが必要な場面もありますが、声を上げないといけない場面もあります。他にも「仕事を頼まれたら、善意で全て引き受ける」「本来は他の教員に割り振る仕事も自分で全てこなす」といったことを続けていると、ある日突然キャパシティーオーバーになって立ち直れなくなり、そのまま教職を去るということにもなりかねません。

――かと言って、「豆腐メンタル」でも難しいですね。

そうですね。例えば、学校評価アンケートにしても、もちろん分析は大事ですが、数値に引っ張られすぎるのは良くないと思っています。何かを言われたときにも、一意見として耳は傾ける必要はありますが、気にしすぎてはいけません。「豆腐メンタル」の場合、そういった情報に揺さぶられすぎてしまうのではないかと思います。

――だからこそ「こんにゃくメンタル」なんですね。

そうです。こんにゃくって柔らかいですよね。そして、なかなかちぎれないし、持ち上げただけで形が崩れることもありません。そういう柔軟でしなやかなメンタルで仕事に向き合えたら、心が軽くなるのではないでしょうか。

こんにゃくはプルプルしていて、なかなかお箸でつかめません。だから、例えば先輩教員から叱責(しっせき)を受けることがあっても、「100%先輩が正しい」などと過剰にメッセージを受け取らなくて済みます。もちろん、反省も大切ですが、落ち込むばかりではなく「かわす」ことも重要だということです。

とはいえ、かわしてばかりでは成長できません。こんにゃくも鍋で煮込むうちに味が染み込むように、「なじむ」ことも必要です。叱責を受けたときで言えば、時間をかけて吸収していくようなイメージです。

――それが、令和の教育現場を楽しむ「こんにゃくメンタル」なのですね。このメンタルを保つコツはありますか。

そうですね。多くの教育者は、「人とは分かち合えるものだ」と思ってやっているところがあると思うのです。

実際に経験したことなのですが、学年として「宿題は全て自主学習でいこう」と決めて、漢字プリントや計算ドリルを配り、子ども自身のペースに任せることにしたのです。それが子どもの力になるという考えだったのですが、保護者からは「少なすぎて困る」という声もあれば、子ども本人が自主学習をどんどん進めることで「宿題以外の時間がなくなって困る」という声もありました。

やはり人は一人一人違うので、分かち合えることもあるし、そうではない場合もある。そういうような認識を心にとどめておくことで、「こんにゃくメンタル」になっていくのだと思います。

先ほどの、先輩教員の叱責で言えば、A先輩が言うこととB先輩が言うことが180度違っているような場合もあるわけです。例えば、学級経営について「今はしっかり指導すべきときだ」と言う先生と、「いや、ここは様子見をして、子どもの力を信じるべきだ」と言う先生がいて、間に挟まれることがあります。そういう時こそ柔軟に考え、少しずつ「いいとこどり」にするぐらいの気持ちでいるのが大事だと思っています。

【プロフィール】

森岡健太(もりおか・けんた) 京都市立小学校教諭。主な著者に『おもしろすぎて』シリーズがある。SNSで道徳と学級経営のことを発信。指導書の執筆や教育誌の連載を手掛ける。近著は今年6月刊行の『授業づくりが楽しくて仕方なくなる森岡健太の道徳板書』(明治図書出版)。