教職調整額の引き上げで教員志望者は増えない?――。公立学校の教員の給与で教職調整額の引き上げが議論されているのを受けて、学校の働き方改革を支援するクジラボが11月26日に公表した教員への調査の結果で、教職調整額の引き上げよりも、業務の負担軽減を求めている教員の意識が浮かび上がった。調査を行ったクジラボ代表取締役の森實泰司さんは「給与を上げるのも大事だし否定はしないが、サステナビリティがないことや、先生として本来やりたいことができないという構造に一番の課題がある。もっとそちらに議論の争点が向けられるべきだ」と問題提起する。

調査は11月15~23日にオンラインで実施。私立学校も含め、小、中、高校、特別支援学校に勤務する20代から60代の教員ら259人が回答した。回答者は20代から30代までで7割を占めており、若手や子育てをしている世代が多い傾向にある。

教職調整額の引き上げが「教員の処遇を改善してなり手不足を解消する」ことにあると説明した上で、教職調整額が増えると、教員になりたい人が増えると思うかと尋ねたところ、「(教員志望者に)喜ばれ、増えると思う」は4.2%、「喜ばれるが、増えるとは思わない」は62.5%、「喜ばれるとも増えるとも思わない」は33.2%で、多くの教員が、教職調整額の引き上げが教員のなり手不足の解消には直結しないと考えていた。

教員を辞めたいと「頻繁に思う」「しばしば思う」「1~2回ほど思ったことがある」と答えた238人に、辞めたいと思った理由を複数回答で挙げてもらったところ、多かったのは「長時間労働や休日、出勤などの業務量に対する負担」(68.9%)、「教育以外の業務の割合の多さ」(59.2%)などで、「給与や待遇面」は35.3%だった。

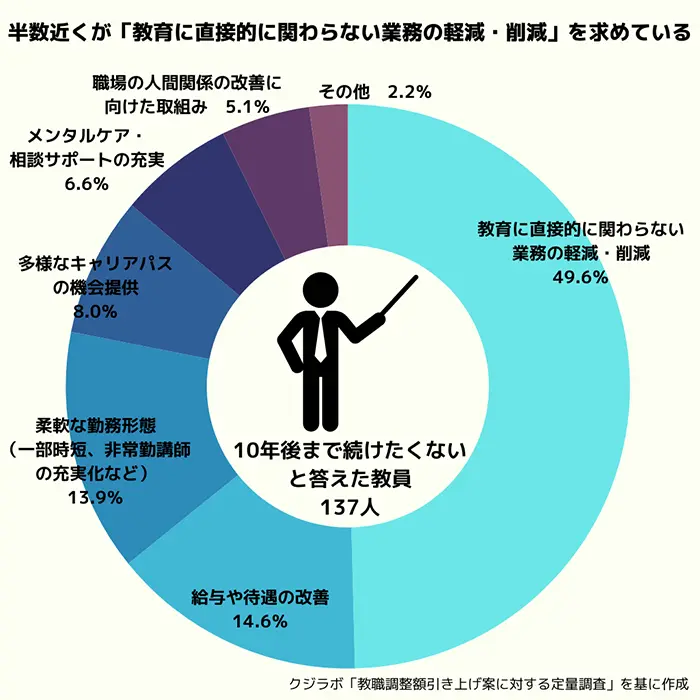

一方で、教員の仕事を10年後まで「あまり続けたくない」「続けたくない」と答えた137人に、どんな制度やサポートがあると教員を続けたいという意向が上がるかを聞くと、突出して多かったのは「教育に直接関わらない業務の軽減・削減」(49.6%)で、半数近くを占めた(=グラフ)。

さらに、教員の仕事を10年後まで続けたくないと答えた人に、教職調整額が増えると、教員を続けたい意向に変化が生じるかを尋ねると、83.9%が「変化は生まれない」と回答した。

公立学校の教員給与の在り方を巡っては、文部科学省が教職調整額の13%への引き上げを来年度予算案の概算要求で盛り込んだのに対し、財務省は教員の労働時間の削減目標を段階的に設定し、その目標が達成されれば翌年度の教職調整額を1%引き上げ、最終的に10%にすることを提案している。

こうした財務省の提案が仮に実現した場合でも「期待は持てない(現状は変わらないと思う)」と答えた人は83.0%に上った。その理由について自由記述では「業務量は変わらず、結局仕事を家に持ち帰ることになるから」「教員が従来の働き方にやりがいを待っており、働き方を変える工夫を進んで取り組んでいないため」「労働時間や業務量を管理できる制度と人材の育成が急務だ」などの意見が寄せられた。

調査結果を踏まえ森實さんは「子どものことをどれだけ考えられるか、明日の授業準備にどれだけ時間がかけられるかという、目に見えない部分にどれだけ時間を使えるかが先生にとって本来とても大事であるはずだ。しかし、そうではない業務がたくさんあって、それらの方が優先順位が高いことも多く、結果的に責任感のある先生ほど、明日の授業準備の時間が学校では確保できず、持ち帰らないといけない状況がある。先生がやらなくてはいけない仕事は何で、やらなくてもいい仕事は何かという業務の切り分けを進めることが一番重要なのではないか」と指摘。

「しばしば民間でも『人材が集まらないのは給料が安いからだ』という議論が行われやすいが、実際にはその組織に課題があって、その課題の解決を最も優先させなければいけない状況にあることが多い。今回の議論はそれに近い面があるように感じている。給与を上げるのも大事だし否定はしないが、サステナビリティがないことや、先生として本来やりたいことができないという構造に一番の課題がある。もっとそちらに議論の焦点が向けられるべきだ」と、教員以外の人材の活用など、学校の業務の見直しに向けた施策に注目して議論をしていく必要性を強調する。