12月4日、TIMSS(IEA国際数学・理科教育動向調査)の2023年調査の結果が公表された。日本は19年に行われた前回調査に引き続き、算数・数学、理科のいずれも高い水準を維持し、国際順位で見ても最上位グループに入っている。ところで、このTIMSSがどのような調査であるかは、同じ国際調査であるOECD(経済協力開発機構)のPISA(生徒の国際学習到達度調査)と比べると、あまり知られていないのではないだろうか。そこで、TIMSSの特徴や今回の調査で明らかになったことをQ&A形式で解説する。

――TIMSSとは、そもそもどんな調査なのですか。

TIMSSは、1958年に設立された各国の研究機関や政府機関で構成される独立系の国際コンソーシアムである、国際教育到達度評価学会(IEA)が実施している国際共同研究調査で、児童生徒の算数・数学、理科の教育到達度を国際的な尺度で把握し、指導方法や学習環境などとの関係を調べる目的で行われています。

1964年に国際数学教育調査として始まり、現在のTIMSSとなったのは1995年からです。それ以降4年ごとに実施されています。日本は95年の第1回から全ての調査に参加しています。今回は小学校では58カ国・地域から約36万人、中学校で44カ国・地域から約30万人が参加しました。

日本では小学4年生と中学2年生を対象に、算数・数学と理科の2教科についての調査と、児童生徒、保護者、教員などへの質問紙調査を行います。今回の調査では、小4では141校3875人、中2では133校3905人が抽出され、初めてGIGAスクール構想で導入された1人1台端末を使ったCBT(コンピューター使用型調査、Computer Based Testing)で行われました。

――CBTで出題されたんですね。その影響はなかったのでしょうか。

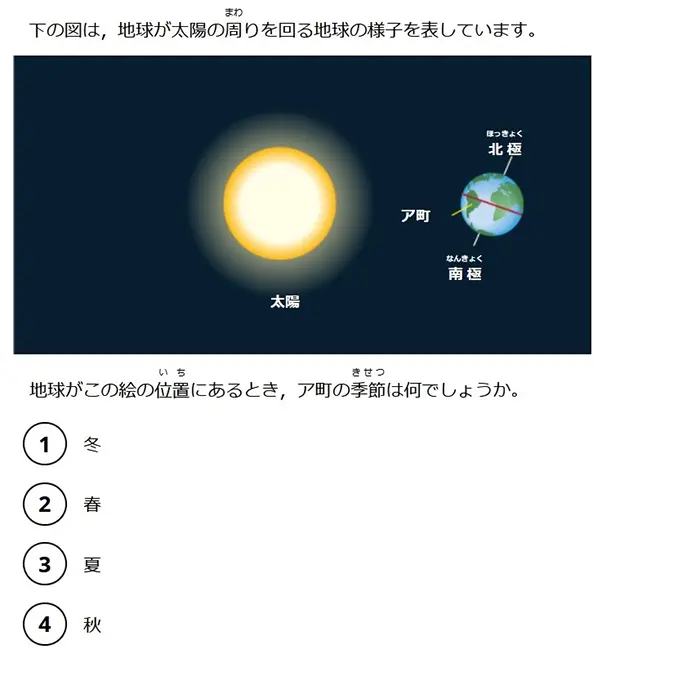

CBTで出題されたことで、従来の紙のテストにはなかったような、デジタルの特性を生かした問題も出ました。単純な選択問題に加えて、例えば、指示文と選択肢を線で結ぶ問題やドラッグ&ドロップの操作を伴う問題(=図1)、グラフを作成する問題などが出たようです。

今回の日本の平均得点は、小4の算数で591点、理科で555点、中2の数学で595点、理科で557点でした。平均得点は前回調査に引き続き高い水準を維持しています。

文部科学省では、前回調査と同一問題の正答率を比較すると、全教科で同程度だったことから、CBTに移行した影響は小さいとみています。

質問紙調査を見てみると、GIGAスクール構想の実現によって日本の学校のICT環境は世界トップクラスとなりましたが、端末などを使って発表資料やグラフなどを作れる自信がある児童生徒の割合は国際平均と同程度でした。

来年の全国学力・学習状況調査では理科をCBTで行う予定ですが、TIMSSの結果を踏まえると、学校でのICT利活用が進み、子どもたちは端末から解答を入力するテストに対し、すでにある程度慣れていると言えるかもしれません。今回のTIMSSで得られたCBTの知見が、さまざまな学力調査に生かされるといいですね。

――PISAなどとは、どのような違いがあるのでしょうか。

実はTIMSSの問題は、その目的から幅広い知識を問うものや、比較的単純な問題が多いという特徴があります。PISAがコンピテンシーベースであるのに対し、TIMSSは問題を「内容領域」と「認知的領域」に分けて、教科の知識やスキルを定義しています。

従って、PISAの数学的リテラシーと科学的リテラシー、TIMSSの算数・数学、理科について、スコアや国際的な順位を比較する際は、それぞれ問題の目的や性格が異なるという前提で、注意深く捉える必要があるでしょう。

――今回の結果では、理科の平均得点が下がったそうですが。

確かに、理科は前回調査と比べて小4で13点、中2で7点下がり、有意に低下しています。

その要因として考えられるのが、TIMSSの理科の問題の傾向です。

例えば小4の理科では、砂漠に住む動物を答える問題が出ました。しかし、小学3・4年生の理科では、身近な動物や植物について学習するため、学校の理科の授業では砂漠の動物について習っていないことが考えられます。この問題の正答率は国際平均が51.8%なのに対し、日本は33.0%でした。

同じ小4の理科では、地球の公転による赤道付近の地域の季節を問うものもありましたが、日本では地球の公転や、地軸が傾いていることを学習するのは中3です(=図2)。この問題の正答率は国際平均が63.5%で、日本は66.7%でした。

他にも作物を育てるのに必要な「天然資源」を選ぶ問題で、選択肢の中に「石油」があったものもありました。天然資源という言葉や石油がその一つであるということは、日本の小学4年生にはあまりなじみがないかもしれません。この問題の正答率は国際平均が90.0%、日本は87.7%でした。

実は、TIMSSの問題は参加国が国際的な評価の枠組みに沿って問題を作成するのですが、近年、中東・アフリカ地域からの参加が増えているため、それらの地域の素材を扱った問題が生物や地学の分野を中心に増えているのです。

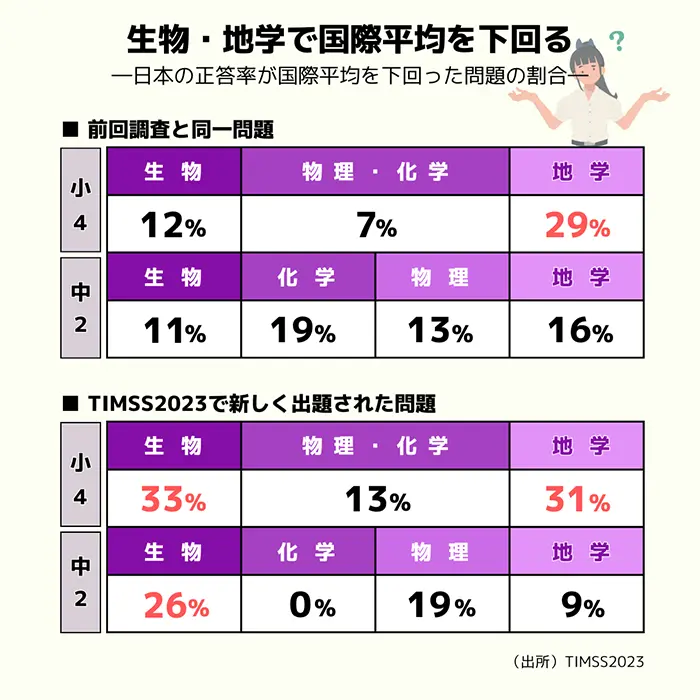

TIMSSの場合は、前回調査で使われたのと同じ問題が一定程度、出題されます。理科で前回調査と同一問題の正答率を見ると、小4の地学分野を除き、国際平均を下回った問題の割合は2割以下です。

今回の理科では、新しく作成された問題が全体の50%を占めました。これらの新しい問題の中には、このように日本の子どもにはなじみのない問題や、まだ学習していない内容が含まれている問題も散見されました。

その中の生物や地学の分野で日本の正答率が国際平均を下回った問題が相対的に多く、特に生物で新しく出た問題では、日本の正答率が国際平均を下回ったものが多くありました(=表)。

――子どもの算数・数学、理科の興味・関心の面はどうでしょうか。

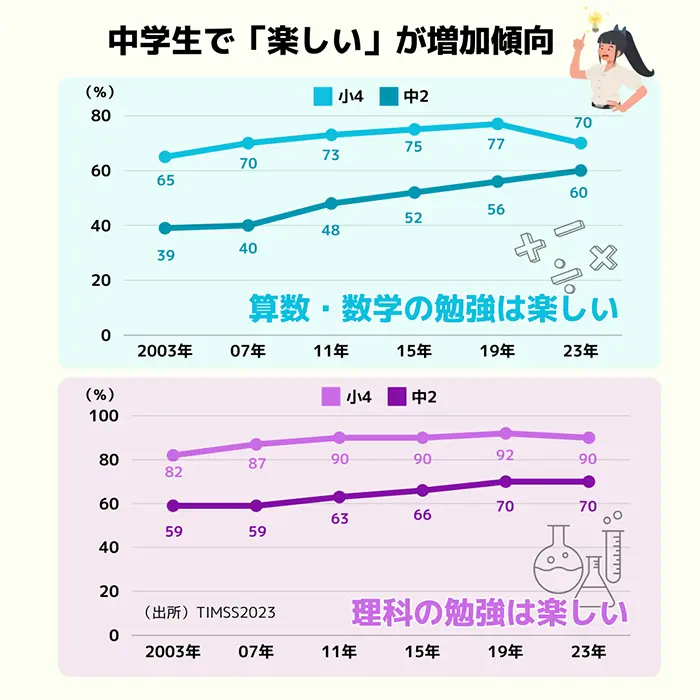

質問紙調査で分かったことを見てみると、日本の中2は、数学、理科を勉強すると日常生活に役立つと答えている生徒が前回調査よりも増えていました。数学の勉強は楽しいと思う割合も増えています。これは前向きに評価していいかもしれません。

一方で、算数・数学、理科が得意だと思う割合は、小4、中2で前回調査よりも下がっています。ここは少し気になるところです。

また、数学、理科を使うことが含まれる職業に就きたいと思う割合は、国際平均と比べると日本はかなり低い状態がずっと続いています。こうした理数分野とキャリアとの結び付きが弱いことは、日本の課題と言えるでしょう(=グラフ)。

――そういえば、理数分野は今、女性をいかに増やすかが課題になっていますよね。

そうですね。最近では大学の理工系学部の入試で女子枠を設けるなど、ジェンダーギャップを埋めるための取り組みが増えています。

TIMSSでもこのジェンダーギャップは分析していて、今回の調査ではどの教科の平均得点でも男子の方が女子より有意に高いことが分かっています。

算数・数学、理科の勉強は楽しいと思う割合では、小4、中2ともに男子の方が女子より高くなるなど、平均得点だけでなく、関心・意欲の面でもジェンダーギャップは表れています。

こうしたジェンダーギャップは日本だけに見られる特徴ではなく、男子の方が女子より平均得点が高い国は他にも多くあり、国際的な課題と言えるでしょう。

ただ、これをもって日本の子どもたちの算数・数学、理科の成績に男女差があると断言できるかというと、もう少し慎重に見ていった方が良さそうです。全国学力・学習状況調査の平均正答率の男女差を分析した結果では、女子の方が男子より平均正答率が高いものの、男女の平均値に実質的な差はありませんでした。

文科省は今後の全国学力調査で、ジェンダーギャップについて引き続き分析していく考えです。