2018年6月22日(金)、サッカーロシアW杯、平日に行われたブラジル代表2戦目の日。試合開始は朝の9時。何かがおかしい。街に違和感を覚えた。いつもと違う風景。なんだ、これは。何が違う。…そうだ、人がいない。学校の時間帯であるものの、街から人の姿がなくなっているのだ。スーパーに行っても「営業は昼の1時からです」と。確かに前日、「ご飯を買いに行くなら、今夜のうちに行っておくことよ」と忠告を受けていた。でも、その時は意味が分からなかった。しばらく道を歩いたが、人でにぎわう街の中心地もガソリンスタンドも人がいない。なぜだ?

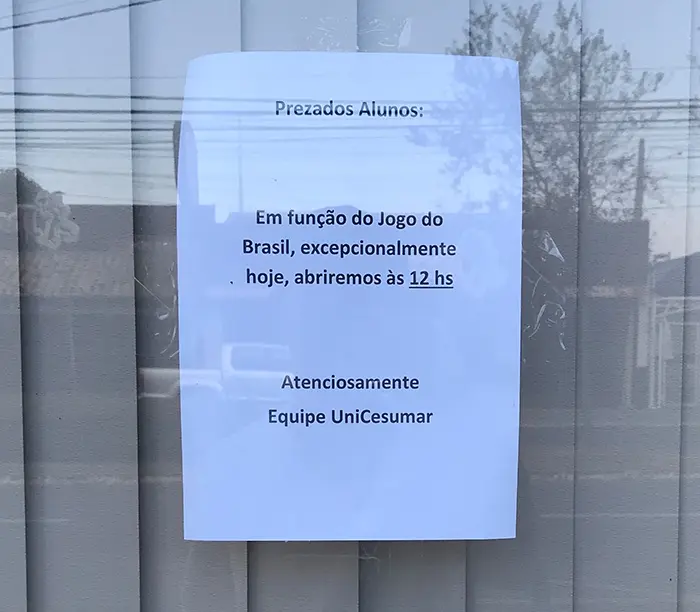

もしかしてと、いつもは子どもたちの声でにぎわう学校に行ってみると、声がしない。その時、通用門に貼り紙が見えた。そこには「親愛なる生徒の皆さんへ。今日はブラジル代表戦があります。なので、今日は特例で12時からここを開けることにします」と書かれていた。

もちろん、いつもは先生方の車が止まっている駐車場もすっからかん。目を疑った。まさかと思ったが、そのまさか。「学校で授業を受けるよりも、家族と一緒に家でテレビをつけて、ブラジル代表を応援するように」「仕事の手をいったん止めて、W杯を応援しましょう」という、そんな国。大会期間中は、教員も街の人も皆、ブラジル代表のカナリアイエローのユニフォームが制服となる。

人情味が深く、サッカーに熱い国。そんなブラジルの日系社会で、私はJICA海外協力隊として2年間、野球を教えた。サッカーに熱い国民に対して、野球を。南米大陸にあるブラジル。地理的には米国に近い。そんな国で“ベースボール”ではなく、“野球”を伝えた。グラウンドの入り口には赤い鳥居。きれいに整備されたグラウンドに響くのは、「ARIGATOU GOZAIMASHITA」という日本語。私は、その言葉に日本人の懐かしさを感じた。

1908年6月18日、神戸港を出発した笠戸丸がブラジル・サントス港に到着した。この船は日本からブラジルへの最初の移民船であり、781人の移民を乗せた。

日露戦争後、日本では海外進出への熱意が高まり、農村の過剰人口や不況が続いていた。この状況に加えて、北米での移住制限が厳しくなったため、日本人は新たな移住先を求めるようになった。一方、ブラジルでは1888年の奴隷制廃止後、コーヒー農園などでの働き手が不足していた。これを受けてブラジル政府と日本政府は、1895年に日伯修好通商航海条約を締結し、日本人移民を受け入れるために渡航費の一部を補助するなどして、日本からの移民を促進した。

毎年、6月18日は「移民の日」。今もなおブラジルにおける日本人移民の歴史的な始まりを象徴する日として、毎年さまざまな行事が行われている。

そんなブラジルに入植した日本人は、地球の真裏でコミュニティーを築き、日本人同士支え合い、ブラジルでの成功を目指すため、ジャングルやさとうきび畑を切り開き、すみかを整えた。そんな中、自国・日本をブラジルの地で継承する一つの方法として、ブラジル特有の赤土が広がる土地に野球場を作った。日本人としての『規律』『人を敬う心』『あいさつ』『道具を大切にする心』を、野球を通して伝えるためだ。

そのため、グラウンド内では「よろしくお願いします」「ありがとうございました」、大会中の食事の際も「いただきます」「ごちそうさまでした」と日本語が飛び交う。最初のブラジルへの移民から100年たった、非日系人が多くなってきた今でも、その文化は変わっていない。

私はそれまで日本で、中学校教員時代は社会科を担当していた。日本人の南米移住の歴史を中学2年生の授業で取り扱ったことがあったが、移住した日本人が野球を通して教育を行ってきた歴史があることまでは知らなかった。

自分が打ち込んできた、野球と教育がここでつながるとは、これまでの人生の点が線になったと感じた瞬間だった。

そんなブラジルの教育環境にも興味があった私は、2年間の滞在中、あらゆる教育機関を訪問した。

日本との一番の違いは、子どもたちの在校時間が半日のみであること。学校によって違いはあるものの、基本的にブラジルでは5教科を中心とした時間割編成。部活動はなく、給食の時間もない。その分、教員の校務分掌も少ない。サクッと半日学べば、それぞれ家に帰り、習い事などのコミュニティーで人生を生きる。

そうした意味でも、野球はグラウンドで学ぶ「道徳」の授業として、大いに子どもたちの成長をアシストしていた。

【プロフィール】

廣瀬拓哉(ひろせ・たくや) 大学卒業後、大阪府公立中学校で4年間の社会科教師を経て、2017年7月〜19年7月の2年間、JICA日系社会海外協力隊として、ブラジルへ野球指導者として派遣。野球指導・日本文化伝承・日本語指導に携わった。帰国後は「教育×スポーツ」で日本と海外をつなぐ活動を実践。