民間企業に身を置く中で、生成AIなどのテクノロジーによる社会の激動を日々、肌で感じている。来年はどのような新しいテクノロジーが生まれるか分からず、ましてや10年先のことなど全く予測がつかない。その中で学習指導要領は約10年に1回の改訂であるため、そもそも10年ごとの改訂が時代に合っているのかという議論の余地がありそうだ。それでも10年先を見据えた改訂をするならば、抜本的な改革を含めた内容でなくては意味がない。そのような考え方を前提とし、次期学習指導要領について3つの提言を述べたい。

まず1つ目は、学校とは何か、教員とは何か、などの再定義を行うことだ。

社会の変化によって、学校教育の役割も変わる。特に近年はテクノロジーが学校現場にも導入され、いつでもどこでもオンラインで学べる環境やサービスが整備され、データや生成AIによって一人一人の理解度・習熟度に合わせた学習も可能になった。教員の仕事は、教えることより、コーチング・メンタリングの比重が大きくなっていくだろう。そのような変化を捉え、学校教育に関するあらゆることを定義し直す時期にきているように思う。

その上で学校を見渡すと、不要なこと・本当に必要なことが見えてくるはずだ。学校で当たり前のように行われてきたことの中には、実は法的根拠のないものがある。例えば、テスト、通知表、運動会・遠足、担任固定制や教科担任制、時間割などの実施は、学校教育法に定められてはいない。実際に、学力の真の定着を図るために定期考査をなくした学校や、子どもの成長に資する評価の在り方を考え、通知表をやめた学校もある。テクノロジーの活用も含めて、学校・教員がやること・やらないことを整理すると、教員は本来の仕事に集中しやすくなるだろう。

2つ目に、非認知能力育成のための一手段として、アントレプレナーシップ教育の推進を挙げたい。

高度経済成長期においては、工場で正確に、大量に、効率的にモノを作る必要があり、従来の学校教育のカリキュラムはその時の工員マニュアルを援用した形になっていた。それによって正解が一つに決まる問題を、速く確実に大量に解く力を育んできた。しかし、一人一人の個性や多様性が重視されるようになった現代社会において、それだけでは不足といえる。では、どのような学びが必要か。

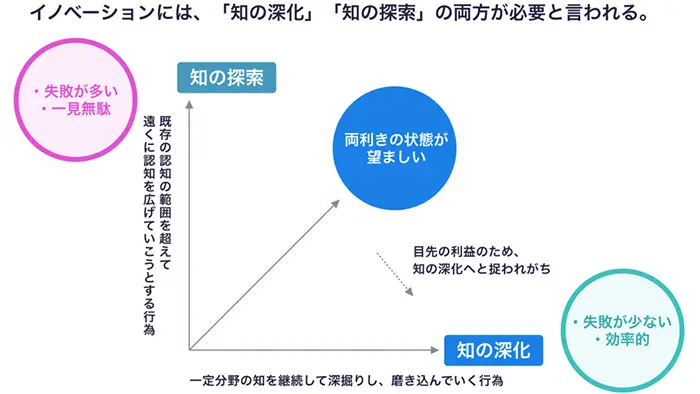

学びには「深化」と「探索」の2つの軸があり、これからの学校教育では「知の深化」「知の探索」の「両利き」が必要だと、私は考えている(参考記事:AI時代の学校教育、求められる「知の探索」(小宮山利恵子)(https://www.kyobun.co.jp/article/2023113011)。

これまで学校では、効率的に学ぶ方法やドリル学習などにより認知能力を伸ばす「知の深化」に力を入れてきた。一方、正解のない問いに取り組むことで非認知能力を伸ばす「知の探索」はあまり行ってこなかったように思われる。「知の探索」は一見すると無駄が多く、失敗もする。しかし、無駄や失敗を重ねて粘り強くやり抜く経験は、先行き不透明な時代を生きる力となるはずだ。

アントレプレナーシップ教育は、そんな「知の探索」に非常に有効だと考える。アントレプレナーシップは起業家精神と訳されるが、起業家だけでなく、不確実な社会を生きる上では全ての人に必要だ。しかし、日本ではほとんど行われてこなかった。その結果は、時価総額が10億ドル以上の成長性の高いスタートアップを指すユニコーン企業の数にも表れている。2024年時点で日本のユニコーン企業はわずか8社で、アメリカや中国には遠く及ばない。また、アントレプレナーシップには失敗を恐れず挑戦する力も必要だが、失敗に対する恐怖心の国際比較(PISA2018)によると、日本は参加国・地域で4番目に数値が高い。

文部科学省も小中高からのアントレプレナーシップ教育に力を入れ始めた。当社でも21年度から「高校生Ring」というアントレプレナーシッププログラムを提供しており、その参加者数は年々増加、24年度は全国164校3万2244人が参加している。その機運を一層高めていくことで、非認知能力の育成が図れるのではないだろうか。

3つ目は学校の「自律」の促進だ。

「自律」は「自主」と混同されがちだが、「自主性」とは指示された事柄を積極的に行うことで、「自律性」とは自ら考えて動くことである。これからの社会を生きる子どもたちにとってより重要なのは「自律」の方だ。そして「自律」は、学校や教員にも必要なことではないだろうか。

現在でも、学校の裁量で改革できることはたくさんある。例えば、東京都渋谷区は24年度より、全ての公立小中学校で毎日午後の授業時間を探究学習に充てるという大胆な改革に踏み切った。各教科の学習で身に付けた知識を、探究学習を通じて生きて働く知識とすることをねらいとし、文科省の授業時数特例校制度を利用して実施している。同様のことは学校単位でも可能だ。

そこで問われるのが、学校長をはじめとする教員の自律性だ。このような挑戦を増やすには、学校長の裁量範囲を拡大し、学校の自律を促すことが大切ではないだろうか。