文部科学省が全国の公立小中学校や教育委員会を対象に行った、校務DXの自己点検結果の速報値が12月26日公表され、保護者とのやりとりをデジタル化することによる教職員の効果実感が高いことが分かった。同省は、校務DXのうち特に教職員の効果実感が高い項目について、取り組み事例をまとめて発信するなどして、取り組みの進まない学校での校務DXの導入を促すことにしている。

この自己点検は、同省が校務DXを推進する際に取り組むことが望ましい項目を整理した「GIGAスクール構想の下での校務DXチェックリスト」に基づいて、全国の公立小中学校と市区町村教委などを対象に行ったもので、昨年度に続いて2度目の実施。11月8日までに2万6014校と1654の市区町村教委などから回答を得た。

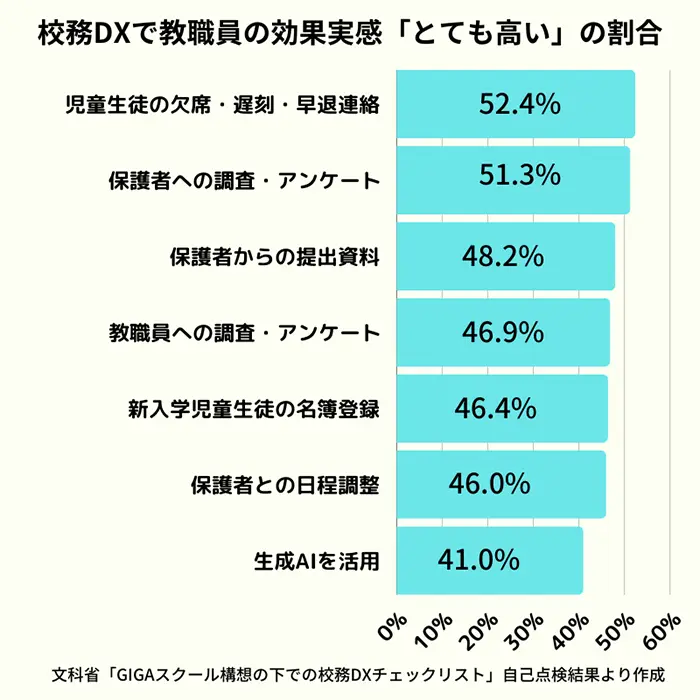

このうち教職員の働き方の改善に関して、校務DXによる教職員の効果実感が特に高かったのは、「児童生徒の欠席・遅刻・早退連絡の受け付け、集計」で、取り組んでいる学校の52.4%が「効果がとても高い」と答えた。次いで「保護者への調査・アンケート等の実施・集計」で51.3%、「保護者から学校への提出資料の受け付け」が48.2%など、保護者との連絡手段をデジタル化することによる効果の高さが伺えた。

一方、こうした取り組みを導入している割合はばらつきがあり、「児童生徒の欠席・遅刻・早退連絡の受け付け、集計」は75.5%、「保護者への調査・アンケート等の実施・集計」は60.6%と比較的高いものの、「保護者から学校への提出資料の受け付け」は13.5%にとどまっている。また、「保護者との日程調整」の導入の割合は12.7%と低いが、「効果がとても高い」の回答は46.0%に上るなど、導入率が低くても効果実感が高い項目があった。

これについて、同省は「保護者とのやりとりを全てデジタル化することに心理的な壁もあるかと推測するが、実際に取り組むと効果が高いことが分かったので、教委と共に検討してほしい」と話している。

また、生成AIの校務の活用についても、実際に取り組んでいる学校は2.6%と低いものの、「効果がとても高い」は41.0%に上った。学校での生成AIの活用を巡るガイドラインは近く改訂版が公表される予定で、同省は生成AIの校務活用についても検討してほしいとしている。

一方で、校務DXの取り組みには学校間や地域間で大きな差も見られ、取り組みが進まない要因として、「学校内で検討する時間がない」「教委により環境面が整備されていない」「何から着手したらいいか分からない」といった回答が多く寄せられた。

今回の結果について、同省初等中等教育局学校デジタル化プロジェクトチームは「全体として取り組みは着実に進み、大幅に増加した項目がある一方で、地域間の差など課題も見られた。校務DXの取り組みの多くは追加の有償ソフトを導入しなくても実行可能であり、効果実感の高い取り組み事例や、すぐに使用できる具体的なツールの使い方などについて情報発信して、さらに校務DXの取り組みを促したい」と話している。