間もなく発生から1年を迎える能登半島地震や、9月に発生した奥能登豪雨で被災した子育て世帯に給付金を提供している、国際NGOのセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンは12月23日、給付金の申請者に行った任意のアンケート結果を公表した。8割以上の子育て世帯で子どもの生活に負の影響があったと回答し、半数以上が被災した子どもと子育て世帯への公的制度や支援が足りていないと感じていた。

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンでは、能登半島地震や奥能登豪雨の影響で子どもの進級や進学などに支障が出ないよう、住宅が一部損壊以上の被害を受けた小学6年生から高校生世代までの子どもがいる家庭に、子ども一人につき一律3万円の返還不要の「能登子どもサポート給付金」を提供している。11月1日~12月16日までに2882件の申請があった。

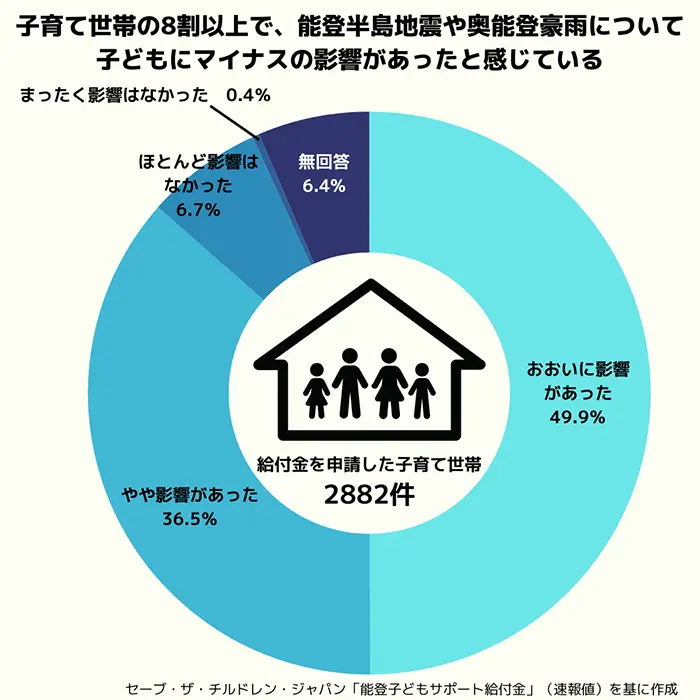

申請した人に任意のアンケートを実施したところ、能登半島地震・奥能登豪雨で子どもの生活に「おおいに影響があった」と答えたのは49.9%、「やや影響があった」は36.5%に上った。

具体的な影響を複数回答で尋ねたところ、最も多かったのは「子どものストレス(災害への怖さなども含む)がたまっている」で68.0%、次いで「子どもが運動不足になるなど、発育面」(36.1%)や「子どもの学力(学習内容の理解)の低下」(34.3%)などが続いた。

能登半島地震・奥能登豪雨は家計にも深刻な影を落としており、被災前と現在の家計の変化では、被災前は「赤字で、借金して生活」「赤字で、貯金をとりくずしている」の合計は7.4%だったのが、被災後は32.1%と約4倍に拡大していた。

被災した子どもや子育て世帯への公的制度や支援については「まったく足りていない」と感じている人が13.2%、「ほとんど足りていない」が39.2%だった。

そう答えた人に、具体的に必要な支援を複数回答で聞くと「子どもの学びに関する給付金・返済不要の奨学金」(65.6%)や「生活再建のための支援金・義援金」(59.9%)、「住居への支援」(45.0%)、「学校などの教育環境の整備」(39.4%)、「子どもが文化・スポーツ活動に参加できる環境の整備」(36.1%)などが多く挙がった。

アンケートの自由記述では「通学路の歩道が、陥没していたりマンホールが飛び出ていたり、酷い状態だが、暗くなるまで学校はあるので、たまに転倒しながら通っている」(石川県珠洲市、高2、高1、小6世帯)、「中学生の息子は震災後体調を崩して学校に行けなくなった。私は息子の体調が心配で、正規の仕事を辞めることにした。気軽に相談できる場所も病院も、専門家も少なく、不安。同じ悩みを抱えている家族に会いたい」(同 能登町、中2世帯)など、教育環境に関わる復旧の遅れや、子どもの心身の不調を訴える声が多数寄せられた。