深刻な気候変動が世界的な課題となって久しい。異常気象に対する意識は、若い世代ほど敏感かもしれない。学校現場では以前からさまざまな環境教育が展開されてきたが、その効果がここ最近、さまざまなデータで語られるようになってきた。自治体でも、企業などと連携して学校で行われる環境教育を介した家庭の意識・行動変容を促す取り組みが始まっている。そうした進化しつつある環境教育の実践に注目した。

ドライヤーのスイッチを入れると、消費電力を測れる節電エコチェッカーの数値が上がっていく。その様子を食い入るように見つめる子どもたち。4年2組の担任の柳田由理教諭が「暖かい風と冷たい風で測ってみたけれど、どうだった?」と子どもたちに問うと「全然違う!」と驚きの声が上がった。

「では、学校で使う家電製品はどうだろう?」と、理科室の壁際にあらかじめ用意していた扇風機や黒板消しクリーナー、ラジカセを柳田教諭は各班に渡し、同じ要領で消費電力を調べていった。

神奈川県秦野市立大根小学校(小屋智校長、児童426人)では、昨年度から、同市、秦野ガス、東京ガスによる「カーボンニュートラルのまちづくりに向けた包括連携協定」に基づく「サステナッジ教育」に取り組んでいる。「サステナッジ教育」とは、東京ガスと住環境計画研究所が環境省の実証事業の一環で開発した省エネ教育プログラムで、行動経済学の知見を踏まえ、省エネにつながる行動を喚起したり、それを継続したりすることを狙っている。実際に全6回の授業を受講する前と後を比較すると、省エネ行動を実践する割合は2割程度増加し、1年後もそれらの行動が持続していることが確認されている。

この日の授業はその4回目で、子どもたちは理科室で班に分かれてドライヤーや家電製品の消費電力を計測し、消費電力量を計算。熱を使ったものほど消費電力が大きいことや、使用時間、待機電力を減らすなどの工夫で節電につながることを知った。さらに、手回し発電機で懐中電灯を灯す実験にもチャレンジし、電気を生み出すことの大変さを体感した。

授業を受けた児童は「この授業を受けてから、電気を小まめに消すようになった。授業のことを親子で話して、家でも水や火を節約したり、冷蔵庫の温度設定を『弱』にしたりした」と話す。サステナッジ教育の狙いの一つでもあるが、子どもの意識を変えるだけでなく、子どもを通じた家庭への波及効果も大きいようだ。

柳田教諭も「4年生ということもあり、インプットしたことをすぐにアウトプットしようとする。教室でも電気を使う場面で『節電!』と口にする子が増えた。この授業は『総合的な学習の時間』で行っているが、並行して実施しているもう一つのテーマである防災・減災ともつながりそうだ』と手応えを感じていた。

子どもの教育を介した市民の行動変容に着目した取り組みは広がりつつある。

生活者視点での脱炭素の実証実験「みんなで減CO2(ゲンコツ)プロジェクト」を展開している日本総合研究所は、2024年3月に大阪府、三井住友銀行と連携協定を締結。同10月末に大阪府内の小学校などに、企業の製品やサービスが環境に配慮されたものであることを示す「エコラベル」や、原料調達から廃棄・リサイクルに至るまでの過程で生じる温室効果ガスの排出量を二酸化炭素に換算して分かりやすく表示する「カーボンフットプリント」を学べる学習キットを配布した。

学習キットは小学4~6年生向けで、実際に買い物の場面で使えるワークシートが付いている。府内の小売店やドラッグストアとも連携し、学習キットを通じてエコラベルやカーボンフットプリントに興味を持った子どもに、実際に店舗に並ぶ商品にそれらが表示されていることを発見してもらおうという試みだ。こうした買い物の場面には保護者も一緒であることが多いことから、親子で関心を高めるきっかけになると目論む。日本総合研究所では今後、キャンペーン商品を購入した人を含むアンケートや売上データなどを基に、効果検証を実施していく考えだ。

同10月31日に、学習キットの配布や大阪府内の小売店などとの連携を発表した日本総合研究所の谷崎勝教代表取締役社長は「教育による意識変容では、生活者の関心を引くために、ロジックだけではなく気持ちの面でときめく、ワクワクする、そんなことを重視した催事や出前授業などを展開していく」と説明。「生活者が学んだことを賢く実践し、実践から得られたものを通じてさらなる学びにつなげていく。こういったループを実現することで、生活者起点で脱炭素社会の構築に少しずつ近づいていくのではないかと思っている」と期待を寄せた。

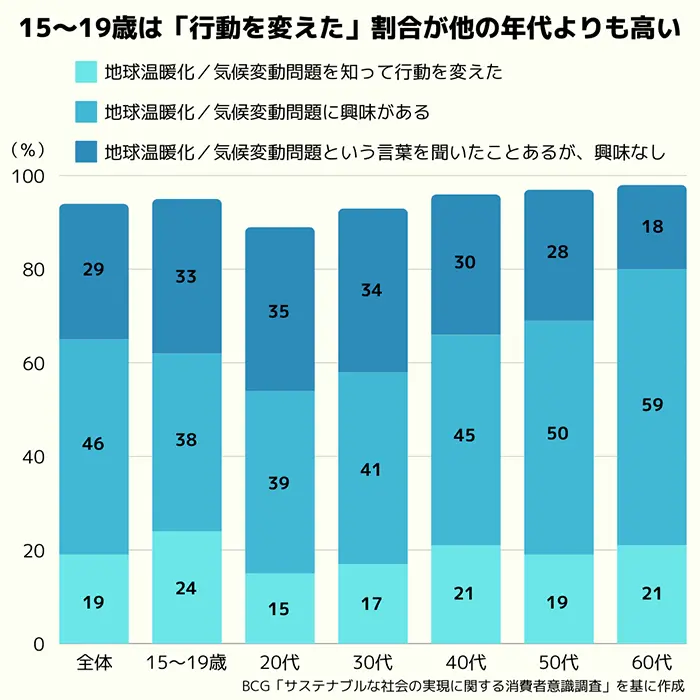

こうした環境教育の効果は、データでも示唆されるようになってきた。ボストンコンサルティンググループ(BCG)が2021年から継続的に実施している「サステナブルな社会の実現に関する消費者意識調査」では、年代別に日本人の気候変動問題への意識や消費行動への影響を調べている。この調査からは、15~19歳の「地球温暖化/気候変動問題」を知って行動を変えた割合が、全ての年代の中で最も高くなっていた(=グラフ)。

さらに、年代別に「地球温暖化/気候変動問題」を何で知ったのかに注目すると、15~19歳は「職場・学校での研修や授業・セミナー」が「テレビのニュースや報道番組」に次いで多く、他の年代には見られない特徴を示していた。それだけ多くの学校現場で地球温暖化や気候変動問題を取り上げる機会が増え、関心を持ちやすくなっている可能性が考えられる。

実際に、環境負荷の少ない買い物に対する意欲も、15~19歳は60代と並んで高く、その理由を尋ねると、15~19歳では「最近の暑さ/寒さなど、気象の変化を感じるから」に次いで、「学校で、地球温暖化/気候変動問題について知ったから」が2番目に多かった。

BCGでは日本を含む11カ国で、消費者の気候変動問題の意識に関するグローバル調査を行っているが、それによると自分の行動が気候変動に与える影響を気にする割合が最も低かったのは日本の消費者であり、気候変動対策に消費を制限することにも後ろ向きだった。

15~19歳の地球温暖化や気候変動に関する意識を維持することができれば、こうした日本の消費者意識も変化するかもしれない。そしてその鍵を握るのが、学校における環境教育の実践だと言える。

調査を担当したBCGの伊原彩乃さんは「10代後半の環境意識は、学校教育により底上げされていることは明らかだ。気象の変化の実感に加え、学校教育による知識・思考が組み合わさることで、関心の喚起だけでなく、行動変容にまで影響を与えている。『教室の中で』『教科書をベースにした』『先生の知識の範囲』を超えて、もっと社会と学校教育が連携することで、より実際の行動につながる生きた環境意識が醸成されるだろう」と話す。