学校現場での生成AIの利活用が進む中、文部科学省の「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関する検討会議」が、学校での生成AI利用に関するガイドラインの改訂版を取りまとめた。生成AIはすでにさまざまなサービスに組み込まれるようになっており、それは、子どもの学習コンテンツも例外ではない。特に授業で最も身近なコンテンツである教科書を発行する出版社も、生成AIを使ったさまざまなコンテンツ開発に乗り出している。学校現場では今後、デジタル教科書の普及も見込まれる。デジタル教科書に生成AIを使った多様なコンテンツが組み込まれる日も近いかもしれない。

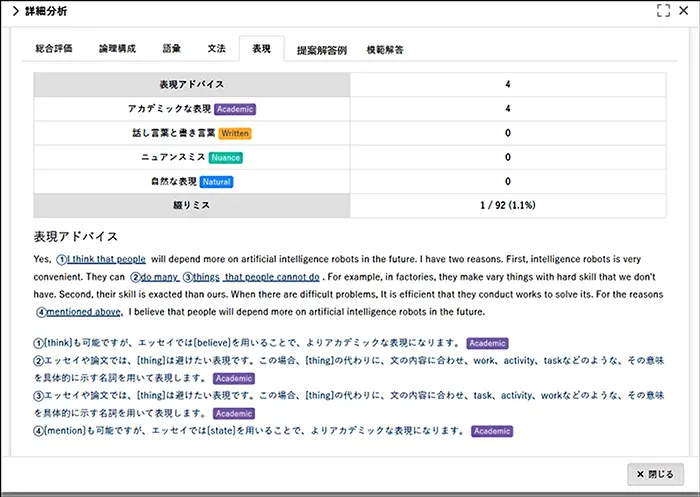

高校英語の教科書を発行する桐原書店では、2022年からAIによる英文エッセー添削サービス「桐原AIエッセイライティング」を提供している。大学入試や検定試験を分析し、多様な出題トピックと幅広い語数に対応しているため、初学者から上級者まで、各レベルに合わせたライティング学習が可能だ。

言語推論AIを開発するプレイスクエアの技術を活用しており、24年秋からはChatGPTと連携させた新バージョンのリリースを開始した。

生徒が答案を提出すると、ものの数秒で採点結果が出てくる。AIによる学習で精度は上がるが、一定の採点基準が明示されており、学習した結果、タイミングによって採点結果が大きく変わってしまうということはないという。

これにより、従来の語彙(ごい)の分析、文法・スペルのミス、エッセーの構成についての添削に加え、主題との関連性や内容の一貫性などの評価、添削が可能になったほか、解答例を提案する機能も追加され、生徒が自分自身の文章と比較できるようになった。

論理展開の不備や内容の矛盾をチェックできるようになり、主張と根拠が一致していなかったり、論理の飛躍があったりすると、具体的な改善点を指摘。評価理由やよくできた部分、改善点をフィードバックし、生徒のモチベーションを保ちながらエッセーの質を高めていくサポートをしている。

授業で使われる教科書に合わせた生成AI活用コンテンツも登場している。

学校図書では、25年度から使用される中学校理科の教科書で、紙面に載ったQRコードからアクセスできるデジタル教材「ミライ教科書」を制作した。ウェブページ上に教科書の紙面が構築されており、図や動画などのコンテンツを見ることができる。

「ミライ教科書」を開いてみると、チャットボックスの存在に目が行く。生徒がここに質問をすると、生成AIが回答をしてくれるようになっているのだ。

同社編修部の小出雅文中学校理科編集長は「生成AIを使う上で心配される点として、回答にうそや間違った内容が含まれてしまうということがある。これについては、教科書の内容しか読み込まないようにして、あくまで教科書の内容から回答するようになっている」と説明する。

もちろん、教科に関係のない質問に答えたり、問題の答えを教えたりしないようにも調整されているそうだ。

ウェブコンテンツとしたことで、ネット環境さえあれば、どこからでもアクセスできる。

例えば、自宅学習などの場面で、生徒が教科書のQRコードを自分のスマートフォンで読み込み、分からないところを質問すると、教科書の説明文を表示したり、どこのページにその説明が載っているかを示したりする。

このようにして、紙の教科書も「ミライ教科書」もフル活用してもらうことが狙いだ。

さらに「ミライ教科書」では、教科書の本文を日本語からポルトガル語、中国語、フィリピン語、韓国語、ベトナム語、英語に翻訳したり、分かち書きや漢字のルビ振りに対応したりする機能がついている。多言語翻訳の種類については、日本語を母語としない中学生の母国語の割合に基づいて決めた。

特別な支援や日本語指導の必要な生徒に対応したものだが、実はこの機能の裏側でも、生成AIによる処理が行われているという。

小出編集長は「個別最適な学びを教科書で支援する方法の一つとして、提案した。教科書に付けられたQRコードの数やコンテンツがどんどん充実していく中で、これまでにない新しさを打ち出していきたいという思いもあった」と打ち明ける。

生成AIと一緒に教科書の内容を学ぶ。そんな時代も到来するかもしれない。

東京書籍では、発行している教科書や指導書の内容をAIが学習し、指導書に載っている指導案に沿った授業を行うサービスを開発中だ。25年5月に、中学校英語で有料のサービスとして開始する予定で、他教科での発行も視野に入れている。

対話型の生成AIを活用してチャット形式で双方向的な学習ができるアプリで、教科書や指導書の内容を学習したAIが、学習者に向けて問いを投げ掛け、それに学習者が答えていきながら進めていく。関連する写真やイラスト、映像、音声などのコンテンツもAIが適切なタイミングを見計らって提示する。

教科書の内容を基にした練習問題や確認テストを自動生成する機能も備え、例えば教科書の範囲を指定して単語テストを作成させたり、文法について解説を求めたりすることも可能だ。

学校の授業だけでなく、家庭学習や不登校の子どもの学習支援などにも活用できるように設計されており、AIがまるで「先生や家庭教師」のような役割を果たすことを狙っている。AIの振る舞いや口調は自由にカスタマイズでき、例えば、友達のような感じの砕けた話し方にするといった調整もできるという。

同社ではこうした機能により、学習者が自分に合ったAIとの学習体験をつくれるようにすることで、それぞれの学習スタイルや好みに寄り添ったサポートを提供していく考えだ。

【訂正】3段落目「英語推論AI」とあったのは正しくは「言語推論AI」でした。訂正し、お詫びします。