益子焼で知られる「陶芸のまち」、栃木県益子町にある県立益子芳星高校の生徒たちが、積極的に地域に関わる活動に取り組んでいる。同町には、春秋の陶器市に大勢の観光客が集中するが、それ以外の期間との差が大きいという長年の課題がある。生徒たちはこのほど、東京の高校生と一緒にこの課題を考えるワークショップに参加し、意見を出し合った。どんなアイデアが飛び出したのか。

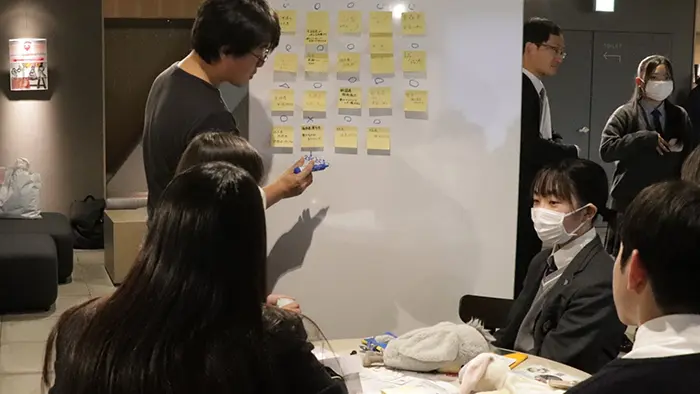

ワークショップのテーマは「陶器市来訪者が益子町にリピートするには」。2024年12月23日、渋谷駅直結ビルにある共創施設「SHIBUYA QWS(渋谷キューズ)」(東京都渋谷区)で開かれ、益子芳星高校の生徒20人と、益子町と交流がある東京都大田区の日本体育大学荏原高校の生徒18人が参加した。

益子芳星高校は、陶器市や町内幼稚園でのボランティア、「ましこ未来大学」といった地域活性化への取り組みに大勢の生徒が参加し、地域連携に取り組んでいる。一方、日体大荏原高校は探究学習のテーマの一つとして益子町の地域課題を学んでおり、24年9月、同町と包括連携協定を締結した。

ワークショップで挙がった課題は、陶器市でのオーバーツーリズムや、年間を通しての観光平準化だ。同町では年2回「益子陶器市」が開かれ、約600ものテントが並んで地元陶芸作家らが作品を販売する。栃木県内有数の観光イベントで、春秋合わせて約60万人、春の陶器市だけでも9日間程度の期間に町人口の19倍ほどの約40万人が訪れる。町の年間観光客数は約250万人で、その4分の1近くが春秋合わせて13~14日間の短期間に集中する。

こうした課題を踏まえ、ワークショップでは7グループに分かれて討議。①リピートした旅行先、また行きたい旅行先はどんな点が良かったか②普段の益子町のお薦めポイント、リピートしたくなる工夫は何か③陶器市を活用して町をPRするにはどうすればよいか――といった視点で意見を出し合った。各グループには、両校生徒に渋谷キューズ会員企業のビジネスマンらが加わり、ほとんどが初対面。それでも、ホワイトボードを使って意見を出し合い、予定時間を超えて議論が白熱した。

各グループが披露したアイデアはさまざまだが、具体的でユニークな提案も多かった。

あえて来場数を抽選で絞り込む「プレミアム陶器市」や窯で焼きあげることも含めて1日だけでは終わらない「サブスク型陶芸体験」「年間を通した陶芸体験」などの提案があった。また、自然豊かで懐かしい景観にも恵まれた同町の特長を生かし、有名アニメ作品関連のテーマパークやスポーツとのコラボレーション、「キャンプと農業体験・野菜収穫をセットにし、その野菜を調理して益子焼の器で食べる」といったアイデアも披露された。

「(広田茂十郎)町長にTikTok(ティックトック)でバズってもらいたい」、「(同町出身のタレント)井上咲楽さんとコラボしてほしい」といった声も。町では今後、こうしたアイデアの実現性などを検討していく。

益子芳星高校3年の磯田有沙さんは「都会に住んでいる高校生と価値観、考え方の違いで新たな発見があり、社会人の方から話のまとめ方も勉強できた。今後、社会人になる上で役立てていきたい」と話し、日体大荏原高校3年の中村初樹さんは「貴重な経験だった。探究学習の授業では益子町を調べてプレゼンテーションもしたが、その時とは違った課題でアイデアを出した」と振り返った。

生徒たちの発表を見守った益子芳星高校の宇都木修一校長は「生徒たちにとって価値のある取り組み。提案の中で一つでも実現できるものがあれば、自信にもつながる」と取り組みへの手応えを示した。