児童相談所を設置する79自治体のうち、8割近い47自治体で、一時保護施設や児童養護施設などにいる子どもの話を支援員が直接聴くといったことを通じて、社会的養護の子どもの権利を擁護する「子どもの意見表明等支援事業」に取り組んでいることが、全国子どもアドボカシー協議会の調査でこのほど明らかとなった。しかしながら、支援員や予算の不足などの課題は引き続き残っていることも浮かび上がってきた。

子どもへの意見表明等支援員の養成支援などに取り組んでいる同協議会では、2022年度から児童相談所を設置している自治体に子どもへの意見聴取などの取り組み状況を調査している。

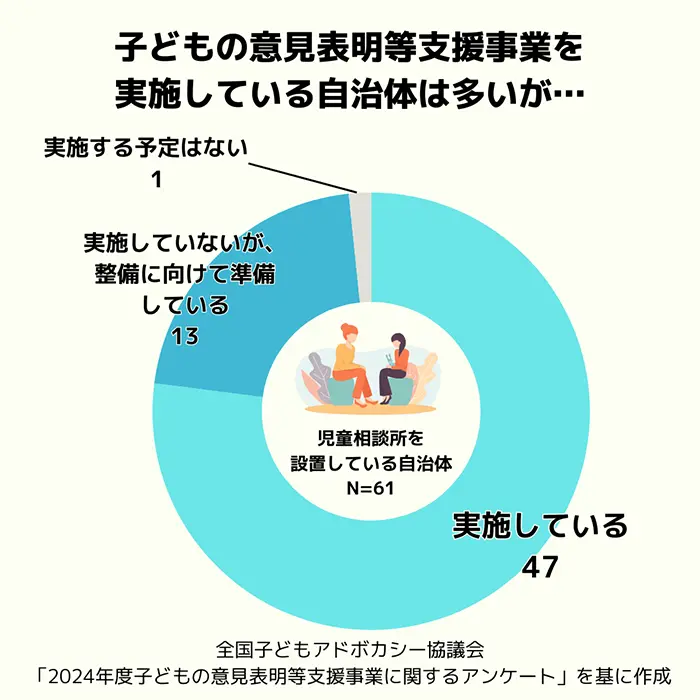

3回目となる今回は大分大学権利擁護教育研究センターの協力の下、児童相談所を設置している47都道府県、32市区町村に対して、24年10月2日~11月15日にオンラインでアンケートを行い、61自治体から回答を得た。

その結果、47自治体が「子どもの意見表明等支援事業」を実施していると回答。13自治体は、実施していないが、整備に向けて準備していると答えた。支援事業の活動実施主体は、自治体から民間団体への委託などが39自治体、個人への委嘱が17自治体だった。

委託・委嘱先の団体・個人に支援員の活動場所を複数回答で尋ねると、一時保護所や児童養護施設、里親・ファミリーホームが多かった。中学校や高校、フリースクールなどの教育現場で活動しているケースもみられた。

しかし、活動場所によって支援員の訪問回数には差があり、予算や支援員の確保、活動場所との調整などを課題に挙げる委嘱・委託先も多かった。

【キーワード】

子どもアドボカシー 子どもの権利擁護の観点から、子どもの声を聴き、子どもの意見表明を支援する活動。日本では社会的養護の子どもの権利を擁護する取り組みの一つとして推進されている。アドボカシーを行う人はアドボケイトと呼ばれ、独立性が求められる。