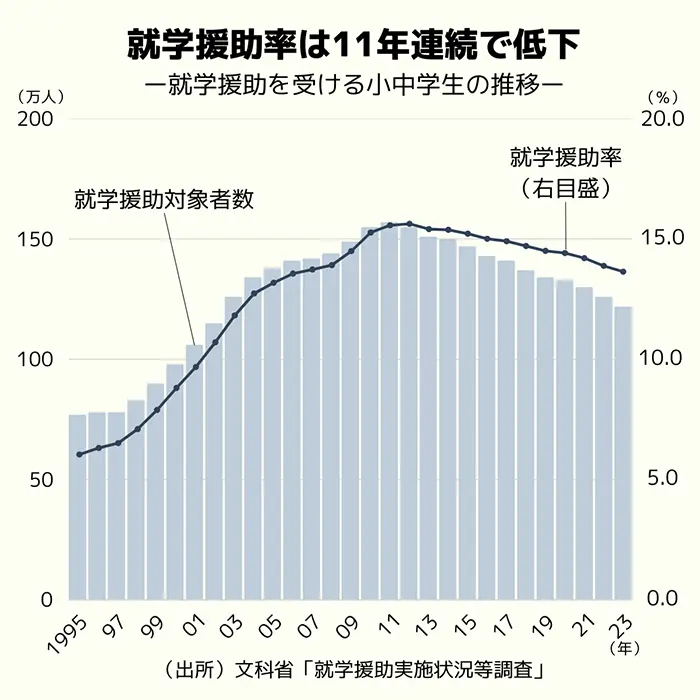

経済状況が厳しい家庭に学用品や給食費などを支援する「就学援助制度」を利用した小中学生が、2023年度は121万8340人となり、12年連続で減少したことが1月15日、文部科学省が公表した「就学援助実施状況等調査」の結果で分かった。就学援助を受けた児童生徒の割合は13.66%で、11年連続で減少。このうち、学校給食費の支援を受けた小中学生は全国で109万5637人だった。給食無償化が国会で議論になる中、給食費の支援を行う就学援助制度にも注目が集まっている。

就学援助は学校教育法に基づき、経済的に困難を抱えた児童生徒の学びを支えるため、市町村が学用品などの費用を支援する制度。生活保護を利用する「要保護」世帯と、自治体が生活保護に近い状態と認定した「準要保護」世帯が対象になる。

調査結果によれば、23年度の「要保護」「準要保護」の児童生徒数は合計121万8340人(前年比3万8963人減)、就学援助率は13.66%(同0.24%減)。内訳は「要保護」が8万955人、「準要保護」が113万7385人だった。

同制度を利用する小中学生、就学援助率がともに減少した要因について、文科省の担当者は「少子化により児童生徒数が減少していることに加えて、保護者の経済状況の変化について回答した市町村が多い。厚労省の調査では子どもの貧困率の低下が指摘されており、保護者の経済状況が改善された影響は考えられる」と分析する。

また就学援助のうち、学校給食費の支援を受けた児童生徒数は109万5637人。内訳は小学生が70万4587人、中学生が39万1050人だった。

就学援助の周知状況については、こども家庭庁が貧困対策の指標に掲げる「入学・進級時に学校で就学援助制度の書類を配布している市町村の割合」は83.7%(同0.5%増)に上る。その一方、内閣府が21年度に公表した「子供の生活状況調査の分析報告書」では、世帯収入が中央値の半分未満である年収158.8万円未満(当時)の家庭のうち、34.8%が就学援助を「利用したことがない」と回答していた。

文科省の担当者は「書類配布のほか、自治体のホームページやSNSでの発信、民生委員やスクールソーシャルワーカーによる案内も行っている。就学時健診の段階で資料を配布するなどして、より一層の周知を図りたい」と強調した。