「このニュース、どう思う?」――。日々報道される教育ニュースについて、教員などが学校現場の目線で語る新コラム「職員室の立ち話」がスタートしました。ぜひ、同僚と「立ち話」をするような感覚でお楽しみください。

今日の話題

今日はこの人と立ち話

東京都国分寺市立第四小学校 澤祐一郎主任教諭

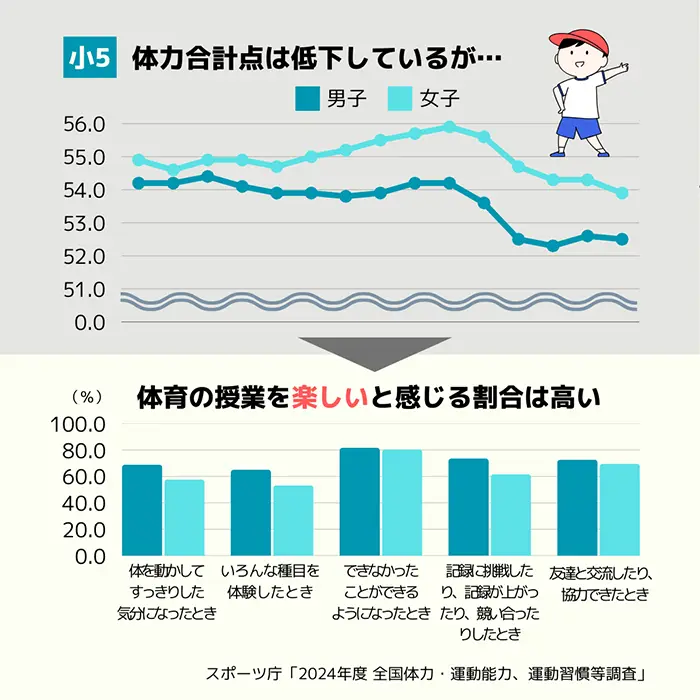

「体育は楽しい」という子が増えているのは、現場の教員としてうれしいですね。クラスの子どもたちにも聞いてみたら、「できなかったことができるようになったとき」は真っ先に挙がった項目でした。

一方で子どもたちの体力や運動技能の低下も実感しています。例えば、ボールの投げ方が分からない子もいるなど、体育で初めて学習する運動内容も多いようです。

コロナ禍で運動が制限された影響も大きいし、放課後は習い事や動画視聴、オンラインゲームをして過ごす子も多い。そもそもボールを使って遊べる場所もないし、公園の一部の遊具は、安全性の面から撤去されたりもしています。

子どもたちの運動経験が乏しくなり、遊び方もすごく狭まっています。小さいうちに基本的な運動感覚を育て、子ども自身が安全かどうかを判断する力も育てていく必要があると思います。

こういう現状なのに、「体育が楽しい」「運動が好き」な子が増えているのは、面白い現象だと思いませんか?

私なりの分析ですが、運動が苦手なことに対して否定的な見方をしている子が減るなど、体育・運動の捉え方が変わってきているんだと思います。

例えば、「人と競争して、勝って楽しい」ことだけでなく、「みんなで楽しむ」ことを重視する子が増えています。先日、小学2年生のボール運動の学習で「みんなが楽しむためにどうしたらいいか」を聞いたところ、「勝敗はつけなくてもいい。その方が楽しい」という意見が上がり、賛同する子も多かったのです。

小学校高学年になると、体育の楽しみ方はそれぞれ。一つの技の完成度を高めたい子もいれば、できる技の種類を増やしたい子、友達と見せ合うのが楽しい子など、「できる」ことを目指しつつ、山の登り方はそれぞれが考えているイメージでしょうか。

今後は、もっと子どもたちの「やってみたい」を原動力にした授業を組み立てていきたいですね。先生が技を教えて、子どもたちがそれをできるまで頑張るのではなく、自分たちで何がしたいかを決めて、そのために1人1台端末も活用し、先生はアドバイスする。目の前の子どもの実態に合わせて指導内容を変えていくような柔軟さが、体育の授業改善に求められていると思います。

体育の最終目標は、何かの技ができることではなく、子どもたちが生涯にわたって運動に親しむことだと思っています。どんな形でも「運動って楽しいな」と思っていてほしいですね。

【プロフィール】

澤祐一郎(さわ・ゆういちろう) 東京都公立小学校の教員として、14年勤務。現在は東京都小学校体育研究会ゲーム領域部会副部長や教科書(保健領域)編集、体育ICT研究会などでの活動に取り組んでいる。