SNSに触れる機会の多い中高生に、SNSでの誹謗(ひぼう)中傷のリスクを学んでもらうための教材が開発され、静岡市葵区の静岡英和女学院中学校(大橋邦一校長、生徒163人)で2月10日、新教材を使った公開授業が開かれた。生徒からは「SNSでの発信は加害者にも被害者にもなる可能性があり、リスクを考えることが大切だと分かった」といった声が上がった。新教材を共同開発したのはLINEみらい財団(東京都千代田区)と常葉大学(静岡市駿河区)で、開発関係者は「SNSでの発信内容だけでなく、状況次第でリスクが変化することを知ってほしい」と強調した。

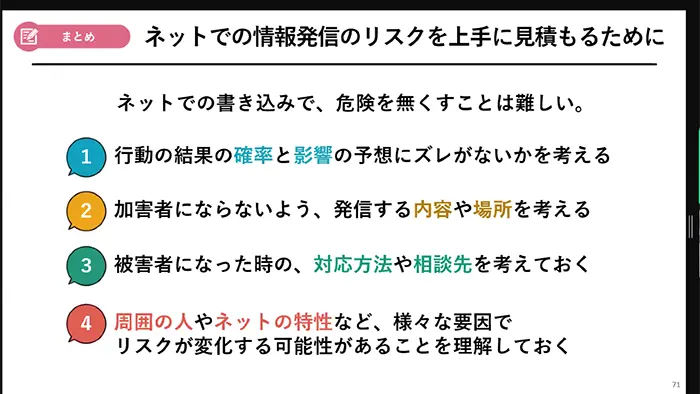

授業はオンラインでも関係者、報道陣に公開された。中学1~3年生全員を対象に同学院礼拝堂で実施。新教材開発に携わった常葉大学教育学部の酒井郷平准教授が講師に立ち、「ネットの書き込みに対する上手なリスクの見積もり方を考えよう」と題して、ワークシートと3~4人のグループ討議を中心とした授業を展開した。

「このバラエティー番組、面白いから見て」「芸能人などへの悪口」「友人の水着の写真を顔が分からないようにして掲載」といった発信する情報の内容と、保護者や友人とのLINE、グループメッセージ、インターネットの匿名掲示板といった場面ごとに発信して良いか悪いか、迷うかを「○△×」で評価してワークシートに書き込んだ上で、その認識が他人と違うかどうかグループで意見を交換した。

さらに酒井准教授は「スクリーンショットを撮られて意図しない人が見ることもある。自分はそんなつもりではないのに友人の好きなものを批判して怒りを買うこともある」といった例を示して「○」が「△」や「×」に変化する状況はないかと問い掛け、生徒たちはグループで討議。酒井准教授は「内容と場所をセットにしてリスクを考えて」と呼び掛けた。

また、自分の発信したSNSに寄せられたコメントに対し、どんな内容だったら、誰に相談するかといった設問も出題。酒井准教授は「悪質なコメントに対しては誰かに相談することも必要。無視するだけでは解決しない時もある」と指摘し、悪質な書き込みの対応方法についても説明した。

授業を受けた生徒からは「加害者になっても、後に第三者から自分が非難される場合もある。SNSで誹謗中傷をしている人はそういう点も自覚してほしい」「自分だけが正しいと思わず、相手の気持ちを想像することが大切だと思った」「インターネットはよく使う。リスクを考えて使っていくようにしたい」といった声が上がった。

授業に先立ち、新教材の説明会もあり、酒井准教授は「環境や周囲の人の影響によってリスクが変化することを踏まえたネット・コミュニケーションの方法を考える教材となっている」と教材の特徴を説明。

また開発の背景として、「SNSのトラブルは使用制限やマナーの指導だけで防げるかというと、SNSのプライオリティが高くなり、使わないという選択肢が成り立たないことや規制の対象にならないSNSが登場するといった“いたちごっこ”の可能性もある」と課題を示した上で、「加害者にも被害者にもならないため、テーマとしてSNSの誹謗中傷に特化した教材が必要となった」と強調した。

この教材は①ホームページからのダウンロードによる無償公開②GIGAワークブック26年度版に追加③オンライン講演の実施――が予定されている。 LINEみらい財団のウェブサイトから問い合わせができる。

LINEみらい財団の西尾勇気事務局長は「3つの取り組みを通じて教育現場での活用を進めたい。オンラインで学校現場とつなぐ講演では、どの地域でもクオリティーを保って講習できる」と説明した。GIGAワークブックはGIGAスクール構想に対応して情報モラルを学ぶための教材で、18都県と82市区町村の教育委員会で導入されている実績があるという。