給付型奨学金を受けながら大学などに通っている学生の中に、物価上昇の影響などで生活が苦しく、満足に食事ができない人が多くいる可能性が2月13日、ユース世代の支援に取り組むD×Pの行ったアンケートで浮かび上がった。厚労省で記者会見したD×Pの今井紀明理事長は、奨学金の給付金額を増やす必要があると訴えた。

昨今の物価上昇を受けて、D×Pでは昨年10月に日本学生支援機構(JASSO)の給付型奨学金を受給している人を対象にした食糧支援を初めて実施。昨年11月、12月、今年1月の3回に分けて、1回あたり2週間分の米やレトルト食品、飲料水などを送った。

アンケートは、この「給付型奨学生食糧支援プロジェクト」に応募した124人が回答。物価上昇で家計が「非常に苦しくなった」と答えたのは44.4%で、「苦しくなった」の47.6%と合わせると、9割以上に上った。

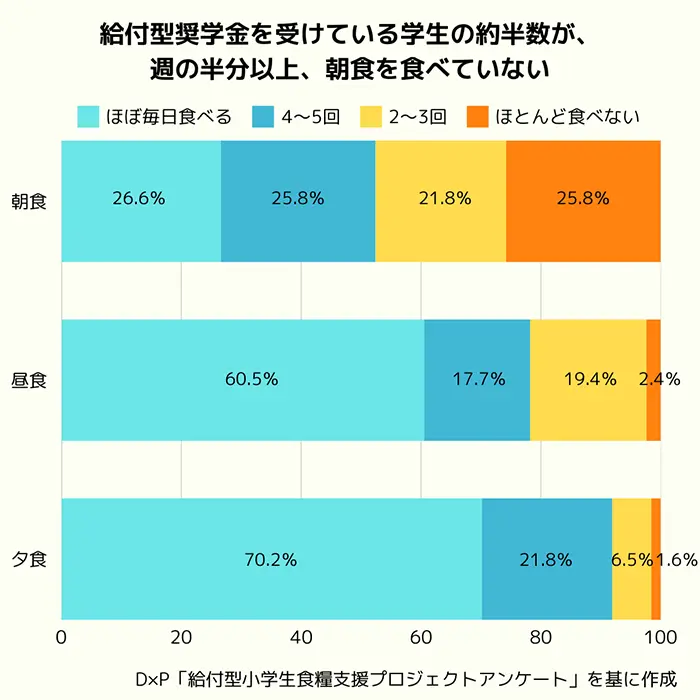

また、食事について尋ねた質問で、週の半分以上、朝食を食べない学生は47.6%、昼食を食べない学生は21.8%を占めた(=グラフ)。

半数以上の学生が、肉や魚、野菜、果物を週の半分以上食べていないなど、栄養面の偏りもあった。

一方で、食糧を発送した後に行ったアンケートでは、回答した94人のうち、55.3%は生活状況が少し良くなった、33.0%が良くなったと答えており、食事の頻度では改善もみられた。

自由記述では「高校を卒業して進学するのが当たり前の現代で、学費などが重くのしかかり、低所得者層は大変苦しい」「低所得世帯の学生向けの支援を増やしてほしい」などの声が寄せられた。

奨学金制度を巡っては、政府は子育て支援のため、子どもが3人以上いる多子世帯について、大学などの授業料や入学金が減免される「高等教育の修学支援新制度」の所得制限を2025年度から撤廃することを決めている。今井理事長は政府への提言として「給付型奨学金を上げていくべきだ。物価上昇で相対的に給付金額は減っている。そうしなければ生活状況は改善されない」と強調した。

【キーワード】

奨学金 学生生活の費用を支援する奨学金には、大きく分けて給付型奨学金と貸与型奨学金がある。給付型奨学金は返済する必要がなく、貸与型は原則として卒業後に返済をしていく。日本学生支援機構が行っている国の奨学金制度のほか、自治体や民間が独自に行っている奨学金もある。

高等教育の修学支援新制度 家庭の経済力によって大学や専門学校などの高等教育の機会が制限されないようにするため、2020年度から始まった国の制度。低所得者世帯などに対し入学金・授業料の減免を行うほか、給付型奨学金を支給する。支援を受けるにあたっては、一定の成績を収めるなどの要件がある。