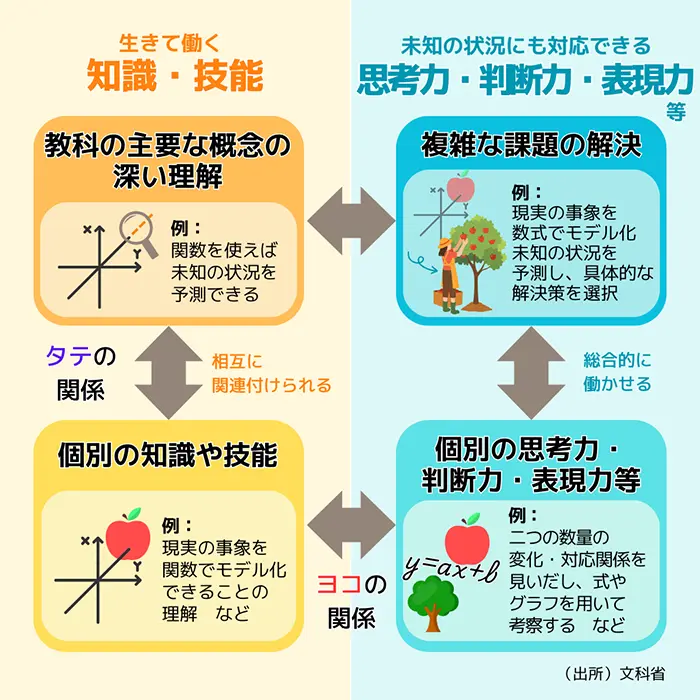

次期学習指導要領の骨格を話し合っている中教審の特別部会は2月17日、第2回会合を開き、新学習指導要領の構造化をテーマに議論した。個別の知識や技能を関連付け、各教科の主要概念の深い理解との関係を「タテ」に、各教科で育まれる資質・能力のうち、「知識及び技能」と「思考力、判断力、表現力等」の相互関係を「ヨコ」に整理したイメージが示された。

現行の学習指導要領は、各教科等の目標・内容を▽知識及び技能▽思考力、判断力、表現力等▽学びに向かう力・人間性等――の3つの資質・能力の柱で表し、内容については「知識及び技能」と「思考力、判断力、表現力等」を中心に、一定の構造化が図られている。

しかし、この構造化について、資質・能力の深まりや資質・能力の複数の柱を一体的に育成するイメージがつかみにくいという指摘があり、結果的に、資質・能力を起点にした授業づくりに至れていないという課題がある。

これを踏まえ、文部科学省は委員らに対し、各教科の個別の知識や技能を教科の主要な概念の深い理解につなげることや、個別の思考力・判断力・表現力を複雑な課題の解決に生かしていくことを「タテ」の関係に、「知識及び技能」と「思考力・判断力・表現力」、「教科の主要概念の深い理解」と「複雑な課題の解決」をそれぞれ相互に「ヨコ」に結び付けた関係を図にしたイメージを提示した(=図)。

このような構造化を進めることによって、学習指導要領の記載の冗長さや複雑さを改善することができ、教科や学年を横断して各教科の学習内容を俯瞰(ふかん)的に捉えやすくなることが期待される。文科省では学習指導要領の内容をコード化しているが、これを活用すれば、デジタル教科書・教材とのひも付けもしやすくなる。

実際に諸外国でも、日本の学習指導要領に当たる国の教育課程の基準を、資質・能力をベースに構造的にまとめる動きが出ており、豪州や韓国などの事例も紹介された。これらの国の一部ではウェブ上で教育課程の基準を検索したり、付与されているコードを通して指導方法を確認したりできるものもある。

この日の会合では、戸ヶ﨑勤委員(埼玉県戸田市教育委員会教育長)と石井英真委員(京都大学大学院教育学研究科准教授)が、学習指導要領を生かした授業デザインや学習指導用要領の構造化の考え方について、それぞれ報告を行った。

戸ヶ﨑委員は、教科書をこなすだけになってしまったり、指導書の授業展開をなぞるだけの授業が行われがちだったりする学校現場の状況があったと指摘。「さまざまなメソッドやスタイルが氾濫し、いわゆる教材観や子ども観が希薄になって、指導観が借り物になっているように思える。この『観』の希薄化に大変強い危機感を持っている」と危惧した。

その上で「学習指導要領が活用されるためには、教師が『なるほど』と授業の押さえどころ、いわゆるポイントの見当が付いた学習指導要領になっている必要がある。デジタルの力でリアルの学びを支えるというスタンスの下で端末を活用して、より深い学びを目指していくべきだと思う。そのためにも内容の重点化や大くくり、目標・内容の構造化が必要だ。特に大くくりにするということは、目標へのさまざまなルートがあるという観点から、多様性の包摂の実現でも極めて重要だと考えている」と話した。

石井委員は「持続可能性と包摂性に向き合いながら、教育課程の在り方を柔軟化する一方で学びの質を貧弱化しない。この難題に取り組むのが今回の改訂の大きな課題になってくる。そのためには、教師が育つ側面も重要だ。ある種の、緩いけれども深い学びを狙っていくことだと思う」と説明。

そうした授業を単元レベルで構想しやすくするために、内容知を優先した教科の場合と、方法知を優先した教科の場合で、中核的な概念にフォーカスし、学習指導要領を構造的に表した試案をそれぞれ示した。

また、質疑応答の場で今井むつみ委員は、中学1年生に行った教科を学ぶ基盤となる力を測るテストの結果を紹介。例えば「2分の1+3分の1」を、計算ではなく直感的に、どの整数に近いかを選ばせると、正答の「1」を答えられたのは36.5%に過ぎず、最も多い誤答は「5」で38.9%もいたという。

この結果を今井委員は「上位層の生徒ですらも、概念、意味の理解まで至っていない。何とか小手先で計算のやり方だけを覚えて、そこで勝負している上位の生徒もいる。下位層は全くついていけない生徒が多い。これは、小学生からずっと続いて、中学生になっても意味を理解していないことは変わっていない。これは絶対に何とかしなければいけない」と懸念。

「ミニマムなコンテンツに対してどう考えるのか。どう学んでいくのか。その力を子どもに身に付けて、自走できる学び手にするしかない。そのためにどうするのかを、学習指導要領に盛り込んでほしい」と話した。

特別部会では、2月28日午後3時半から開かれる次回会合でも、引き続き同じテーマで議論を行う。

【キーワード】

学習指導要領 全国のどの学校でも一定の教育水準を保てるように、文部科学省が定めている教育課程(カリキュラム)の基準。おおむね10年に1度のペースで改訂が行われる。各教科などで学ぶ内容や目標、授業時数の取り扱いなどが決められており、教科書も学習指導要領をベースに作成される。