2024年の小中学生の自殺者数が527人(暫定値)と過去最多となった中、こども家庭庁は2月28日、全国の15~18歳および19~59歳を対象に初めて実施した「こどもの自殺に関する意識調査」の結果を公表した。こどもの自殺の問題については、大人よりこどものほうが問題意識を持っている割合が高いことが明らかになり、深刻な悩みや不安を持っている場合には「イライラしたり、気分が落ち込んだりする」「友人との関わり方が変わったり、身だしなみや生活習慣が乱れたりする」といった変化があることが分かった。

同調査は1月25~30日にインターネットで実施。全国の15~59歳の男女を対象とし、19~59歳のおとな1600人と、15~18歳のこども724人の計2324人から回答を得た。

大人に対し「日本国内におけるこどもの自殺について、社会課題の一つとしてどの程度認識しているか」を問うたところ、「強く認識している」が16.8%、「どちらかといえば認識している」が45.2%だった。

一方、15~18歳のこどもに「自ら命を絶つ同年代がいることを、社会課題の一つとしてどの程度認識しているか」を尋ねたところ、「強く認識している」が37.4%、「どちらかといえば認識している」が46.3%だった。

加えて、深刻な悩みや不安を持つこどもに対応する相談先について「知っている」と答えた大人は50.9%だったが、こどもは72.4%だったことなど、自殺問題に対する意識は、大人よりもこどものほうが高いことが明らかになった。

また、こどもに対し、深刻な悩みを持つ人に対して何か行動をとったことがあるかを尋ねたところ、「行動したことがある」が20.7%、「行動したことがない」が20.6%、「深刻な悩みを持っていると感じるこどもに出会ったことがない」が53.9%だった。

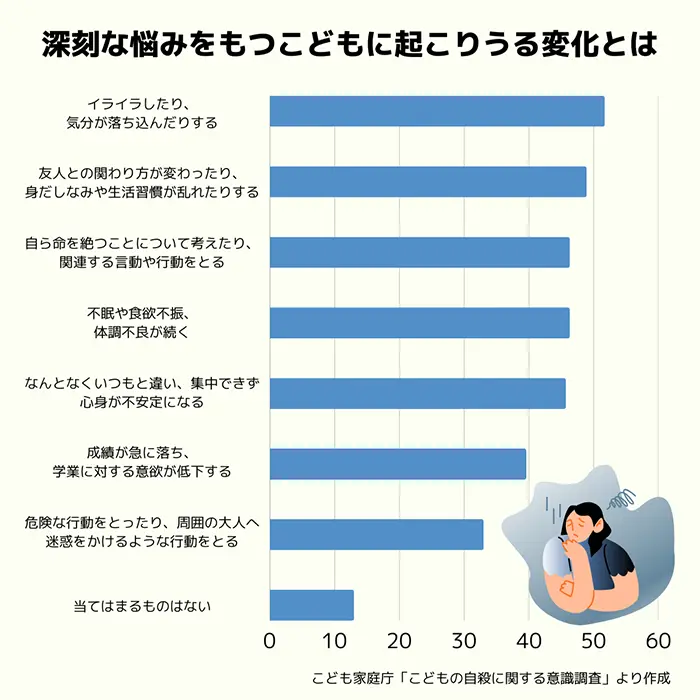

同年代が深刻な悩みや不安を持っている場合に、起こりうる変化について複数回答で聞いたところ、「イライラしたり、気分が落ち込んだりする」が51.7%、「友人との関わり方が変わったり、身だしなみや生活習慣が乱れたりする」が48.9%、「自ら命を絶つことについて考えたり、関連する言動や行動をとる」と「不眠や食欲不振、体調不良が続く」が46.3%、「なんとなくいつもと違い、集中できず、心身が不安定になる」が45.7%、「成績が急に落ち、学業に対する意識が低下する」が39.6%と続いた。

自分の深刻な悩みや不安を周囲の大人に相談するとしたら「相談しやすい」「やや相談しやすい」との回答が多かったのは、「親・保護者」が50.3%、「話しやすい先生(そのほかの先生)」が45.0%、「養護教諭・スクールカウンセラー」が38.0%だった。

三原じゅん子こども政策担当相は同日の閣議後会見で、「こどもの自殺を社会課題として認識しているかについては、大人とこどもには大きな差があることが分かった。こども家庭庁としては、子育てをしている家庭にとどまらず、1人でも多くの方にこどもが持つ不安や悩みについて理解していただき、社会全体でこどもに向き合ってもらいたいと願っている」と述べた。

なお、3月の自殺対策強化月間を前に、同日、関係大臣の連名でメッセージが出された。電話やSNSの相談窓口などは、厚労省のウェブサイト「まもろうよこころ」で紹介されている。