学級経営に関する研究を発表する第7回「日本学級経営学会研究大会」が3月1日、東京学芸大学で開催され、全国の教員らが79本の研究発表を行った。心理的安全性やクラス会議、ペップトーク、ポジティブ行動支援などに加え、児童の主体性の向上を目指した「司会型授業」の実践や、自治的集団における児童の学級認知についてなど、さまざまな学級経営に関わる実践のエビデンスが報告された。

千葉県東金市立日吉台小学校の弓納持(ゆみなもち)裕教諭と東京都三鷹市立井口小学校の川島悠太教諭は、「児童の主体性の向上を目指した司会型授業」の実践について発表。

両教諭は、児童生徒の主体性を育む上で、対人不安の軽減と自信の獲得が重要だと考え、2人程度の子どもが授業を進行する学習形態「司会型授業」をそれぞれの学級で導入し、質問紙調査と児童へのインタビューを行った。

実践期間は昨年6月から12月までの7カ月間。国語、算数、社会、理科、道徳、家庭科の授業で、司会型授業を導入し、日直の児童2人が司会を務めた。

司会型授業の方法は大きく2つ。授業のはじめと終わりの号令と、授業の進行だ。授業の進行では、授業をいくつかの局面に分けて、次の局面に進む時の声掛けや、その局面で何をするかの指示を行うなどする。

取り組みの結果、弓納持学級では質問紙調査において「私は学級で失敗することを恐れません」と「私は友達のためになる行動ができます」の設問で有意な差があった。「失敗を恐れないというのは、人の目を気にせず、自分の思いや考えを表出しようとする気持ちの表れであり、対人不安を軽減していることを示唆している。また、自分がとった行動が仲間に良い影響を与えているというポジティブな捉え方をしており、自信向上につながっている」と説明。子どもたちからは「発表する回数が増えたから」「クラスの前で発言する機会が増えたから」という理由が多く上がっていたことから、司会型授業の影響が示唆された。

また、川島学級でも「私は自分の考えたことを分かりやすく相手に伝えることができます」「私は恥ずかしがり屋だと思います」で有意な差があった。「相手意識を持って自分の考えを伝えようという意欲の表れであり、表現することに関わる自信を得たことを示唆している。また、恥ずかしがり屋というのは、教室内で表現することへの抵抗感を意味していて、自信の獲得とともに抵抗感が弱まったのではないか」と強調した。

加えて、川島教諭は「輪番制で司会を担う中で、失敗経験を全員がするため、お互いを励まし合う様子が随所に見られた。そうしたフォロワーシップの高まりも、司会型授業の成果の一部ではないか」と見解を述べた。

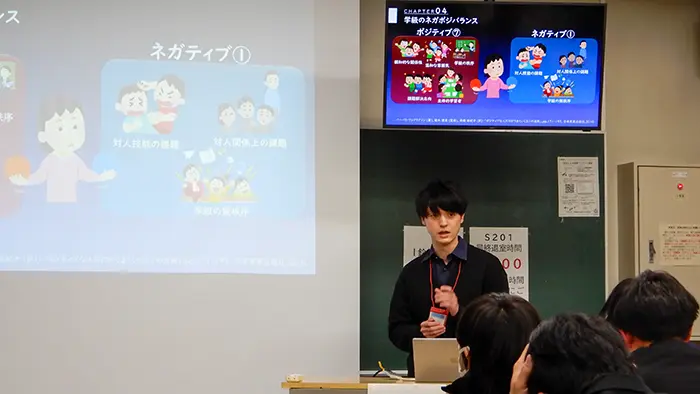

愛知県豊橋市立富士見小学校の水流(つる)卓哉教諭は、「自治的集団における児童の学級認知に関する探索的検討」について発表した。「自治的集団」とは、先行研究などから「協力的かつ自分たちの学級や学校を良くしていこうとする課題解決思考の学級集団」としている。

水流教諭は「学級が質の高い集団にまとまっていくことは良いことだが、自治的集団にも否定的な認知を抱いている子が一定数存在する可能性がある。そういう子たちがどんなことに対して否定的なことを考えているのかを明らかにしたいと思った」と研究の意図を説明した。

研究は、学校生活における意欲や満足度、学級集団の状態などを測定する検査「Q-U(QUESTIONNAIRE-UTILITIES)」などにより、学級満足度尺度が高いなど自治的集団として成立しているとみなされる学級の児童を対象とし、学級集団について感じる良い点と悪い点を書いた自由記述を分析した。

まず肯定的認知では、良好な人間関係など「親和的な関係性」、学級の安心感などの「温和な雰囲気」、相互受容などの「学級の秩序」を挙げている児童が多くいた。一方で、それらに比べると「課題解決思考」や「主体的な学習者」の肯定的認知は少なかった。

こうした結果について水流教諭は「親和的な人間関係や温和な雰囲気が醸成されているだけではなく、一定の秩序が保たれた学級の中で課題解決能力や主体性が発揮されていく。そうした経験を積み重ねていくうちに、自治的な集団としてまとまっていくのではないか」と説明した。

さらに「今は子どもの主体性を重んじて、自由進度学習や自己調整学習を行っている学級も多いと思うが、いきなり課題解決をさせたり、主体性を発揮させたりしようというのは、危険性もあるのではないか。適応できない子が一定数いるということを押さえておく必要がある」と肯定的認知における考察を述べた。

一方、否定的な認知がある児童は、119人中18人と圧倒的に少なかったものの、一定数はいることが分かった。分析の結果、「対人関係上の課題」「対人技能の課題」「学級の無秩序」のカテゴリーに対する記述があった。

中でも「対人関係上の課題」が57%を占めていたことに注目し、水流教諭は「たとえ自治的集団と見なすことができる学級でも、対人関係上の問題を抱える子は一定数存在する可能性が明らかになった。そういう子どもたちには、教師が個別にケアしていくことが重要だ」と述べた。